對于大多數人而言,TomTom幾乎就是車載衛星導航設備的代名詞。但實際上,這家荷蘭地圖制作公司正在建立豐富的導航數據庫和高清地圖,以應對未來聯網無人駕駛汽車的競爭。

盡管TomTom在用戶中的影響力比不上谷歌地圖,但它也為許多日常服務提供支持,包括Uber和和蘋果地圖。微軟也使用了TomTom來支持自己的Azure、必應地圖和Cortana等服務。

為了支持龐大的聯網車以及移動服務,這家公司的合作對象中包括了不少大名鼎鼎的企業。上個月TomTom和微軟以及公共交通數據平臺Moovit建立了合作,將匯聚三方的資源為開發人員創建一個多模態的交通平臺,這其中就利用到了TomTom的行車和停車的實時數據。在過去的一周里,TomTom宣布和尼桑、菲亞特克萊斯勒以及大眾集團等汽車廠商聯手,在歐洲,TomTom的地圖和導航服務將覆蓋大眾、奧迪、保時捷、斯柯達、蘭博基尼和賓利等品牌。另外在中國和日本地區,這家公司成為首家奧迪汽車交通服務供應商。

更耐人尋味的是,TomTom還宣布將為“多家排名前十”的汽車制造商提供高清地圖,這種地圖將包含車道模型和交通信號燈,精度能達到厘米級。對于無人駕駛汽車而言,這種技術無疑是一塊重要的基石,因為它需要精準地確定自己和周圍汽車的距離,確保在行駛中不會發生碰撞。目前最精準的GPS系統在路面上也可能存在幾米的誤差,這樣的誤差可能會讓無人駕駛汽車跑偏,甚至開到人行道上。

TomTom還宣布其高清地圖將覆蓋美國、日本、韓國和歐洲——這涵蓋了所有無人駕駛汽車測試和開發的核心地區。但目前它還沒有宣布高清地圖的使用方,

上周,TomTom和車載聯網軟件供應商Elektrobit宣布了一款名為“高清視界地圖”(HD map horizon)的無人駕駛軟件。這種地圖能實時地加載、構建前方道路的詳細圖像。例如它能讓汽車的輔助駕駛系統了解前方存在一個急轉,或者有一些意想不到的障礙物,如事故殘骸等。

總的來說,TomTom并不是大部分人想象中的“日常軟件”品牌,而是一家低調的無人駕駛技術巨頭,如果汽車公司不想自己的數據被谷歌一覽無余的話,對TomTom的依賴就會日益加重。

對此,外媒特地采訪了TomTom的導航服務負責人Heiko Schilling來了解這家公司的發展狀況,以及它在汽車行業轉型中的自我定位和優勢所在。

遭遇滑鐵盧

Schilling是在一個特殊的時期加入了TomTom。2007年11月,這家公司的市場占有率達到了歷史最高點,但在之后的兩年里,由于iPhone、安卓手機和谷歌地圖(這個因素最關鍵)的影響,TomTom的市場縮水了95%,并且一直沒有恢復。

“現在看來,這并非是一件壞事。當我剛進公司的時候,產品的客戶數量達到了3.5萬,這非常高,因此我們受雇于這家公司——這是前兩年,隨后公司遭遇了財政危機,iPhone出來了,谷歌地圖出來了。”Schilling告訴外媒。

盡管iPhone和谷歌地圖讓TomTom吃了敗仗,但它卻是2009年iPhone 3GS的發布合作方之一。當時的首席技術官兼聯合創始人Peter-Frans Pauwels站在喬布斯身邊展示了iPhone史上第一款連續播放導航信息的地圖應用。這種想法可能是對的,但智能手機的崛起給TomTom的硬件業務帶來了致命一擊。大家的手機都自帶導航功能,誰還愿意花個300美元去購買一款專門的GPS設備呢?

所以Schilling在公司最初的幾年可謂十分波折。“公司經歷了大規模的結構重組,但現在看來,這么做非常正確。但如果你身處當時的環境,也會感覺前途迷茫,甚至有些害怕。”Schilling說道。

艱難的發展過程

自1991年成立以來,TomTom發生了非常大的變化。最初它只是一家B2B測距及掃碼器軟件開發商,合作方包括Palm Pilot和Psion Series 5等當時的高人氣手持設備。21世紀初,TomTom將自己的重心轉移到了汽車導航系統上,首次將“袖珍電腦”用于車載導航系統,并開始銷售專門的GPS導航單元。

在之后的幾年里,TomTom涉足了多個垂直領域,包括用于車隊管理的遠程通信技術和消費級可穿戴設備等。大約在18個月前,TomTom經歷了一次重大的結構重整,將力量集中到自己的核心業務上。2017年9月,TomTom宣布裁員136人,并離開了競爭激烈的可穿戴設備市場。今年年初,TomTom宣布將遠程通信技術以10億美元的價格出售給Brigdestone,并將所有的資源都集中到地圖和導航上。

當時,公司表示出售遠程通信業務能讓自己變成一家“更專注的公司,用極其高精度的地圖、導航軟件和實時交通信息服務改變交通行業的未來”。TomTom并沒有提及谷歌地圖,但后者極有可能是促使它最近連續簽訂合同的原因。幾個月前,谷歌和雷諾、尼桑以及三菱簽訂了合同,將包括谷歌地圖在內的安卓服務集成到這些品牌的汽車上。

除此之外,TomTom首席執行官Harold Goddijn表示會把更多注意力放到無人駕駛汽車上。

“在對所有戰略方向進行思考后,我們決定把遠程通信服務賣給Bridgestone。我們會繼續投資地圖繪制系統,加快它的更新速度,降低運營成本,為將來的無人駕駛打下基礎。這10億美元等于讓我們提前獲得了未來10年的遠程通信業務營收。”首席執行官Goddijn說道。

無人駕駛的未來

在過去的十年里,谷歌在消費市場的地圖競爭中所向披靡。這家科技巨頭正在全球部署自己的車隊,繪制新的道路地圖和街景圖片,并用于自己的各種產品中。但是隨著無人駕駛汽車革命的興起,其他地圖制作商也有了新的定位。

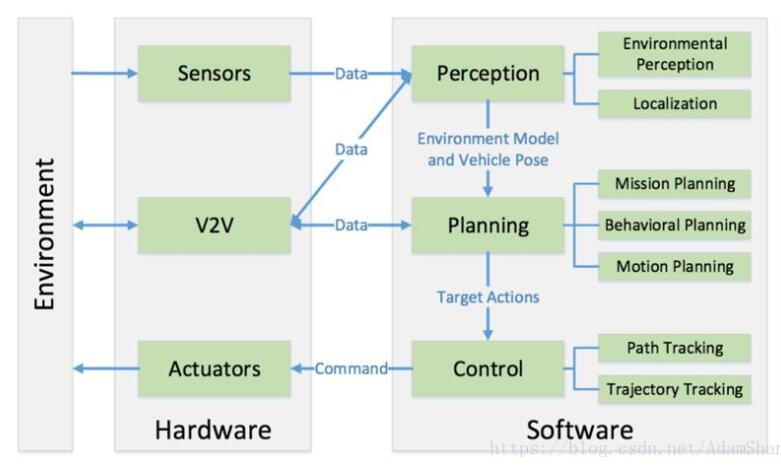

在早期的無人駕駛汽車開發中,存在一場“是否需要地圖”的爭論——有人認為它有車載傳感器就夠了。但地圖的意義很快就被證明,它能讓汽車更好地感知行駛環境和路況,這是傳感器無法做到的。

“這場爭論很快就結束了。傳感器感知不到下一個十字路口會出來什么,也看不透旁邊那輛大貨車身旁有什么。傳感器有太多局限性,這恰好能通過地圖去彌補。”Schilling說道。

盡管高級的輔助駕駛系統已經成為車輛的標配,但整個汽車行業還在孜孜不倦地追求更高級別的自動化。去年12月,谷歌的姊妹公司Waymo公布了第一款無人駕駛出租車服務,名為Waymo One。它不僅是Waymo的里程碑,同時也證明了無人駕駛汽車的發展速度。

與此同時,其他科技公司和汽車廠商也不想置身局外。最近戴姆勒和寶馬建立了一個長期的無人駕駛合作項目,兩家重量級的汽車品牌聯手可謂矚目。其實這些德國汽車巨頭的合作并不是什么新鮮事:2016年這兩家公司所在的財團收購了諾基亞的地圖部門Here,價格為30億美元。這次交易是為了確保它們對本地的技術擁有絕對的控制權,避免受制于谷歌。和TomTom一樣,Here也在無人駕駛汽車上下了重注。

TomTom表示,如今全球有8億人通過各種渠道使用自己的技術,每天自己要搜集超過200億個地點的數據,并將它們反饋到產品中,確保地圖和其他信息的時效性。同時它還擁有超過50萬平方公里的高清地圖,這種技術還處于開發中,將來有可能用到下一代無人駕駛汽車上。

競爭優勢

相比谷歌,TomTom在汽車、無人駕駛等方面擁有一些重要的優勢。谷歌地圖的數據主要來源于智能手機,但這種數據并不是十分準確的——人們會在走路、開車、騎自行車、跑步、滑冰、踩滑板甚至帆船運動中使用谷歌地圖,因此谷歌面臨著一個難題,這到底是一個騎車很快的人,還是一輛開得比較慢的車?另外,智能手機的GPS并不一直精準可靠。

Schilling表示:“這也是谷歌等科技巨頭想要進入汽車領域的原因,他們想要更加穩定可靠的數據。”

谷歌的確將Android Auto提供給汽車制造商,但它仍然依賴于用戶的智能手機。同時它也推出了完全獨立的Android Automotive,并于數年前和沃爾沃、奧迪簽訂了協議。

另外用戶隱私也是谷歌這些巨頭備受爭議的地方。谷歌的核心業務就是依靠用戶的私人信息進行盈利,所以汽車巨頭在和谷歌簽訂導航協同的合約前,需要經過非常謹慎的思考。

但TomTom和Here這樣的公司更專注于駕駛員,而不是依靠廣告去盈利,這是它的另一大優勢。對于隱私的保護,可能會幫助TomTom在競爭中勝出。

開發領域的競爭

除了汽車領域,TomTom和谷歌在開發領域里也同樣存在競爭。去年五月,谷歌宣布了谷歌地圖API發生了重大改變,它的API將被集中到地圖、路徑和地區三個核心產品中。另外它的收費模式被改為“即用即付”型,同時要求開發人員為所有的API訪問提供信用卡和賬戶。這些改變于去年六月開始生效,引起了部分開發人員的不滿,他們認為自己要為此支付遠超以往的費用。

相比之下TomTom為移動開發人員發布了完全免費的地圖和交通軟件開發套件,讓他們不受限地獲取地圖和交通信息,其目的就是為TomTom吸引更多應用開發人員,并爭取讓他們升級成付費用戶以獲得更高級的功能。Here也在一個月前采取了類似的行動。

但是TomTom的這個舉措并不僅僅是為了吸引開發人員,因為越多的第三方應用使用TomTom的地圖智能,那么它就能搜集越多的地理數據,這能幫它提高產品的整體質量。簡單地講,這能幫助它建立更多終端,獲得更多數據,了解人們的出行,成本卻非常低。

TomTom的未來

誰會是這場競爭的勝利者,目前還不得而知。

在過去30年里,TomTom經歷了科技領域的幾次重大的技術變革,而未來這場戰爭也注定異常激烈。什么是公司未來的重心,Schilling只回答了四個字:“無人駕駛。”

汽車制造商的合作以及高清地圖的構建,是無人駕駛汽車的基石,而TomTom追求的下一個目標就是更新速度,從而確保汽車能精確地了解即將駛入的環境。

“TomTom的數字地圖每個月要做出15億次改動,對用戶而言平均一周更新一次。它證明了TomTom平臺的規模,讓我們距離實時地圖更近一步,這才是通往無人駕駛汽車的關鍵所在。”Schilling補充道。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論