《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》(GB 15084-2022)正式發布,標志著中國在政策法規上正式允許了裝備電子后視鏡的車輛能夠進行汽車產品公告準入,即將開啟汽車電子后視鏡產業化進程。文章梳理了電子后視鏡的發展歷程,總結了電子后視鏡的優缺點,對新標準中關于電子后視鏡的要求進行了解讀,用于指導生產企業合法合規進行相關產品的設計與開發,促進行業健康發展。

電子后視鏡法規定義為攝像機-監視器系統(Camera-monitor System, CMS),是一種通過攝像機與監視器組成的系統來獲取規定視野的間接視野裝置。CMS由高清攝像頭、系統控制器以及顯示器三部分共同組成。雖然電子后視鏡已經發展了很長一段時間,尤其是近幾年攝像成像系統飛速發展,其功能也日趨完善,但與其配套的政策法規《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》(GB 15084-2022)[1](簡稱“新標準”)一直到2022年才發布,2023年7月1日起正式實施。因此,目前還未有大量配備電子后視鏡的車輛進入市場,但值得肯定的是電子后視鏡即將迎來飛速發展的窗口期。

1 汽車電子后視鏡的發展歷程

電子后視鏡的發展可以追溯到20世紀90年代,當時,一些汽車制造商開始嘗試將攝像頭和顯示屏技術應用于車輛后視鏡設計,以提供更好得可視性和安全性。最早的電子后視鏡采用了簡單的黑白攝像頭和小型顯示屏,用于替代傳統的后視鏡。這些早期的產品雖然在可視性方面有所改善,但由于技術限制和成本問題,應用范圍相對有限。

隨著技術進步和成本下降,電子后視鏡在2000年應用得到了廣泛應用。高分辨率彩色攝像頭、大尺寸液晶顯示屏以及更先進圖像處理技術的引入,使電子后視鏡在可視性和功能上有了質的飛躍。特別是到了現在,電子后視鏡的發展更加迅速。一些汽車制造商開始將電子后視鏡作為標配或選裝項目,而不僅僅是高端車型的特殊配置。同時,一些新技術也被應用于電子后視鏡,如高動態范圍(High Dynamic Range, HDR)圖像處理、智能識別和輔助駕駛功能等,進一步提升了電子后視鏡的性能和實用性。

從國內外法規方面來講,2015年5月,電子后視鏡國際標準ISO 16505-2015[2]正式發布,該標準旨在規定攝像頭監視器系統在道路車輛上的人機工程學和性能方面的要求,并提供相應的測試程序。2016年6月,歐標ECE-R46[3]法規更新,正式允許了使用電子后視鏡取代傳統物理視鏡,標志著裝備電子后視鏡的車輛可以在歐洲合法上路。2017年6月,作為歐洲經濟委員會(Economic Commission of Europe, ECE)成員國的日本,正式批準了采用歐標ECE-R46。2018年至2022年,國內外主機廠相繼發布了搭載電子后視鏡的概念車型。在重型車方面,2018年9月6日,梅賽德斯-奔馳卡車在柏林全球首發了配備電子視鏡系統的新Actros旗艦車型,并為這套系統命名為“MirrorCam”。2021年6月9日,達夫(DAF)發布了包含XF、XG以及XG+車型在內的新一代卡車,除了車輛結構的一些升級外,也同時引入了電子視鏡系統[4]。乘用車方面,奧迪于2018年開始在其旗艦轎車A8上使用虛擬外后視鏡系統,這是一種使用高分辨率攝像頭和OLED顯示屏的電子后視鏡系統。雷克薩斯于2019年在其旗艦轎車ES上引入了數字外后視鏡系統,該系統使用攝像頭和顯示屏來提供更廣闊的視野。梅賽德斯-奔馳于2020年推出了EQS轎車,該車配備了數字外后視鏡系統,使用高分辨率攝像頭和顯示屏。寶馬于2021年在其iX電動運動型多用途汽車(Sport Utility Vehicle, SUV)上引入了數字外后視鏡系統,該系統使用攝像頭和顯示屏替代了傳統的后視鏡。

與老標準GB 15084-2013[5]相比,新增CMS部分,自此電子后視鏡在我國也有了法規支撐,這標志著以后搭載電子后視鏡的車輛可以合規上路。

2 電子后視鏡的優缺點

2.1 電子后視鏡的優點

1)節能降耗,提升續航:通過研究表明,相比傳統后視鏡,對于商用車來說在長途運輸過程中能夠降低整車油耗 2% 以上[6],這意味著每年能夠節省近萬元的運營成本。同時油耗的降低在提高了燃油經濟性的同時也減少了二氧化碳的排放。對于新能源乘用車,搭載CMS可降低0.016~0.021的風阻系數,在高速路況下能夠平均提升約5%~7%的續航里程。

2)減少直接和間接視野盲區:相比傳統后視鏡,通過采用廣角攝像機鏡頭,電子后視鏡能有效減少視野盲區。電子后視鏡能夠使商用車駕駛員一側的直接視野障礙角可減少約40%,乘客一側的直接視野障礙角可減少近50%。

3)惡劣工況下視野更優:通過先進的傳感器和光學鏡頭技術、優化的圖像算法,電子后視鏡能夠在夜間、雨雪天氣、轉彎等復雜環境工況下為駕駛員提供更清晰、有效的間接視野。

4)更多功能和特性保障行車安全:通過夜間哨兵、盲點探測系統(Blind Spot Discern, BSD)信號顯示、距離輔助線和幾何失真優化設計等功能和特性的加持,電子后視鏡使駕駛員能夠更輕易地察覺和規避風險,保障行車安全。

5)美觀度更高:電子后視鏡可以更好地融入車身設計,讓車輛外觀更加美觀。

2.2 電子后視鏡的缺點

1)價格較高:電子后視鏡的價格相對于傳統后視鏡較高,安裝和維修成本也比較高。

2)對電源的需求:電子后視鏡需要車輛提供足夠的電源支持,如果車輛電池電量不足或電路出現故障,可能會影響電子后視鏡的使用。

3)技術不夠成熟:電子后視鏡技術相對較新,可能存在一些不穩定的情況,如:圖像質量不穩定、視角調整不準確等。

4)對駕駛員的適應性要求高:由于電子后視鏡與傳統后視鏡有很大的不同,駕駛員需要一定的時間來適應電子后視鏡的使用,可能會影響駕駛員的行車安全性[7]。

3 電子后視鏡部分標準解讀

現行新標準主要從CMS通用技術要求、CMS部件級要求、CMS整車安裝要求和CMS電子系統安全性四個方面規定了電子后視鏡應滿足的法規要求。

3.1 CMS通用技術要求

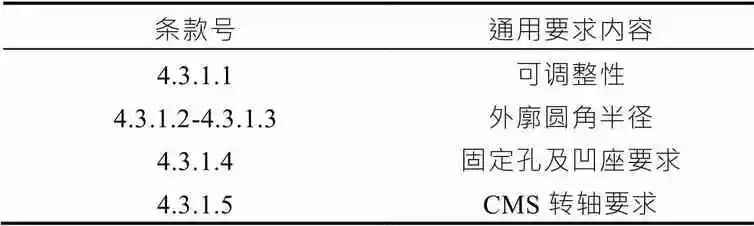

標準新增的CMS通用技術要求如表1所示,主要規定了CMS應便于調整,外殼應有一定的圓角(滿足特定條件時可用倒角代替),視鏡轉動軸支座伸出量不應太長等要求,其目的是防止傷害到駕駛員或行人。

表1 CMS通用技術要求

3.2 CMS部件級要求

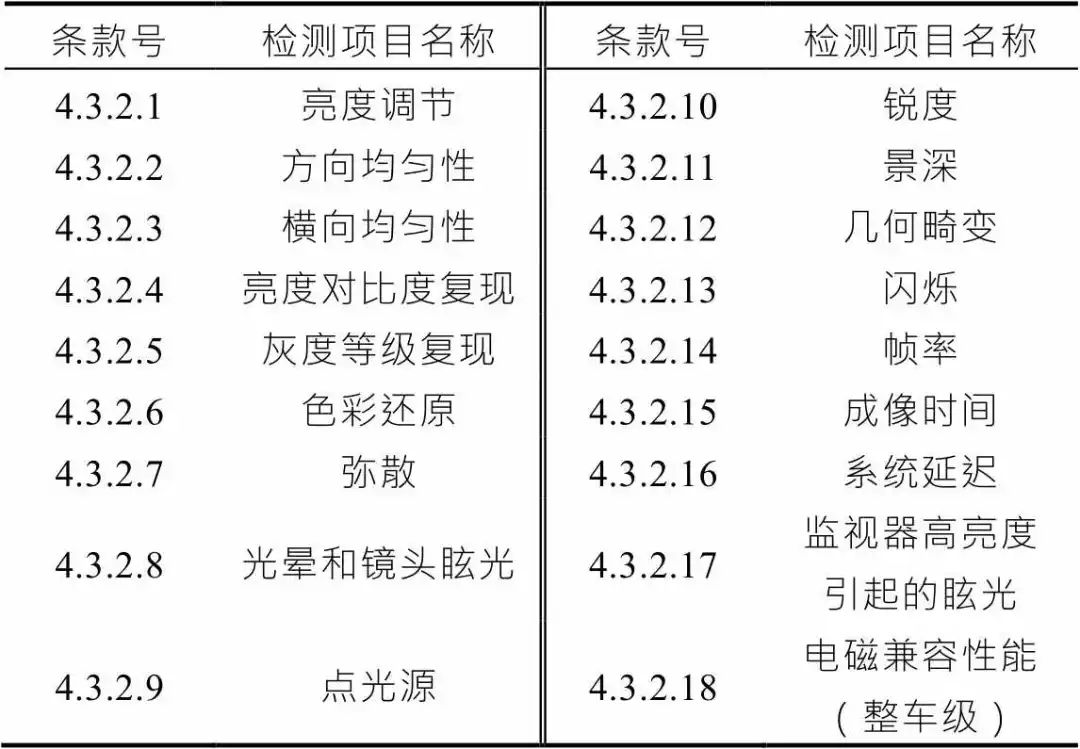

CMS部件級要求如表2所示,亮度調節是為了保證在不同環境光照條件下駕駛員的適應性,規定了CMS監視器的亮度應能根據環境條件手動或者自動調節。

方向均勻性是為了確保駕駛員在眼橢圓范圍內(包括頭部運動)預期的不同方向觀察監視器時,監視器具有足夠的可見性,限制從不同方向觀察監視器時的圖像亮度衰減。

橫向均勻性是為了確保監視器整個顯示區域內亮度的均勻性,可見監視器具有足夠的可見性。

亮度對比度復現是為了確保CMS在不同使用環境條件下的圖像質量及可辨識的車外視野。分別選取陽光直射條件、散射環境光照條件、日落條件以及夜間條件這4種典型的使用場景,來評估亮度對比復現。

表2 CMS部件級要求

灰度等級復現及色彩還原是為了確保CMS具有足夠的色調等級,能夠真實地還原車外視野的色彩信息,以提供良好的視野表現。

彌散、光暈和鏡頭眩光則是為了避免由于強光源照射攝像機鏡頭上,進而在監視器上形成的光芒狀的亮條或形成的光暈和眩光面積過大,對駕駛員產生干擾。

點光源是為了在夜間行車時,駕駛員能夠明確地區分車后機動車的兩個前照燈,觀察后面超車的車輛以及識別車輛類型。

銳度是為了保證CMS具有對車外視野內目標物快速識別的能力,能夠清晰區分出不同目標物之間的邊界,還原車外視野景物的層次和細節對比度。

景深是為了確保CMS在一定距離范圍內被觀察景物的清晰度,且無模糊、無散焦。

幾何畸變是為了避免視野畸變過大,使駕駛員對視野及視野內的目標物相對位置關系和速度產生誤判。

閃爍是為了保證至少90%的用戶群體在監視器的整個圖像區域識別不到閃爍。幀率是為了保證CMS呈現的視野的動態畫面的流暢性。

成像時間和系統延遲是為了保證駕駛員對車外視野的快速獲取能力,及時地傳遞場景信息,避免獲取的車外視野信息滯后而無法在駕駛過程中及時做出操縱決定。

監視器高亮度引起的眩光是為了避免對駕駛員的視線產生干擾,規定了監視的亮度在夜間應用手動或者自動調暗。

電磁兼容性能在整車層面進行試驗,且裝備電子后視鏡的車輛應具備符合《道路車輛電磁兼容性要求和試驗方法》(GB 34660-2017)的相關電磁兼容性能要求。

CMS部件級這18點技術要求,從亮度,色彩,成像,延遲等各方面保證了CMS具有等同于或更優于物理后視鏡的相應功能,確保了駕駛員的駕駛體驗。

3.3 CMS整車安裝要求

3.3.1安裝數量

CMS監視器的最大安裝數量應不大于對應類別的視鏡數量,即Ι類、Ⅴ類、Ⅵ類CMS應不大于1個;Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類應不大于2個。在CMS用于提供視野的情況下,當點火開關打開或車輛主控制開關被激活時,相關視野(標準7.1.4中規定的臨時調整視野除外)應對駕駛員永久可見。

3.3.2視野范圍

安裝CMS的車輛的試驗范圍要求與傳統的物理視鏡一致,能觀測到標準規定的物理視鏡能觀測到的視野范圍即可。

3.3.3CMS安裝

1)監視器向下的傾角不能大于30°,以防止駕駛員低頭幅度過大,影響觀察視野。2)左側視野在基準眼點左側,右側視野在基準眼點右側。3)允許一個監視器顯示多個視野(商用車Ⅱ類和Ⅳ類共用一個監視器),但不連續的圖像應清晰地區分開,如果不同類別視野沒有隱藏任何部分,則允許顯示連續圖像。4)Ⅰ類至Ⅳ車內監視器的布置,在滿足前方視野要求的情況下,應盡可能地減少對直接視野的遮擋,標準只做定性要求,不進行定量考核。5)對于Ⅴ類和Ⅵ類CMS,沒有放大倍數等要求,為了Ⅴ類和Ⅵ類CMS能夠在視野范圍內有效地發現臨界物體,且駕駛員能在監視器上發現臨界物體,因此,附錄D和附錄E規定了觀察距離的計算和臨界物體尺寸的確定方法。

3.3.4新增內容

1)對于Ⅱ類和Ⅲ類CMS而言,每次車輛下電后(發動機熄火或電動車進入駐車狀態),系統應保持運行至少120 s。此后,在至少300 s內應能夠通過操作前門自動重新啟動或由駕駛員手動重新啟動該系統,并在1 s內提供所需的視野。在此時段之后,系統應能夠在7 s內重新啟動開啟前門。車輛在車外鎖車后CMS無需繼續運行120 s。

2)如同當前的傳統后視鏡,CMS也允許用戶根據駕駛員的習慣改變視野范圍,可調整默認視野為不同駕駛員根據不同駕駛習慣調節視野。系統需要具備恢復到默認視野的功能。

3)不同于傳統后視鏡,在特殊駕駛情況下駕駛員可以通過擺頭等動作來觀察到更廣的視野,而CMS無法通過擺頭來獲取更大的視野范圍。因此,CMS允許在車道合并、泊車等特殊駕駛條件下顯示臨時調整視野,觸發條件可自行設置。在系統調節過程和顯示臨時視野時,監視器上應有提示告知駕駛員目前是臨時調整視野。

4 結論

由于CMS在駕駛安全、智能駕駛方面有重要作用,同時在降低風阻、噪聲、能耗方面有較大的貢獻,與目前中國提出并推動的“碳達峰”與“碳中和”戰略相匹配,CMS擁有較大的市場空間和應用前景。未來的CMS可能會集成智能輔助功能,如:盲點檢測、車道偏離警示、交通標識識別等,增強駕駛員的安全性和便利性。CMS還可以與車輛的其他智能系統進行互聯,如:車輛的自動駕駛系統、車聯網等。通過數據共享和交互,CMS可以在駕駛過程中提供更精準的信息和更智能的駕駛輔助。

最后,電子后視鏡必將迎來井噴式發展,上下游產業鏈應當以標準為準繩,共同推動行業發展,給駕駛員提供更好更優質的駕乘體驗。

審核編輯:黃飛

?

電子發燒友App

電子發燒友App

評論