今年以來,特種機器人技術領域蓬勃發展,各種創新型機器人問世,展現出巨大應用潛力和影響力,如用于火星探索的“超級蛇形機器人”、用于海洋監測和研究的“水母”機器人以及可以自毀的軟體機器人等。同時,在人工智能技術賦能下,特種機器人功能更加強大。未來,特種機器人在太空探索、軍事偵察、緊急救援等領域的應用將更為廣泛,更好地滿足各領域任務需求。

一、特種機器人的定義與分類

特種機器人,又稱為專用服務機器人,屬于服務機器人的一種。根據國際機器人聯合會(International Federation of Robotics,IFR)的定義,服務機器人是一種半自主或全自主工作的機器人(不包括從事生產的設備),它能完成有益于人類的服務工作。服務機器人可分為專用服務機器人和家用服務機器人兩類。其中,專用服務機器人是在特殊環境下作業的機器人,又稱特種機器人,如水下作業機器人、空間探測機器人、搶險救援機器人、反恐防暴機器人、軍用機器人、農業機器人、醫療機器人及其他特殊用途機器人;而家用服務機器人是服務于人的機器人,如清潔機器人、康復機器人等。

特種機器人的早期研究集中在軍事領域。二戰期間首次出現了用于軍事目的的遙控機器人。德軍制造的“歌利亞”遙控炸彈被認為是現代遙控軍用機器人的鼻祖,這一時期的機器人主要用于地雷探測和拆除,以及軍事偵察任務等。隨著科技的不斷發展,特種機器人逐漸開始在民用領域得到廣泛應用。例如,水下作業機器人可在人類難以到達的水下完成維修和勘察任務,大幅提高了人類的工作效率。

特種機器人的分類較為復雜,根據不同的要素可有不同的分類方法。本文按照特種機器人使用的空間(陸域、水域、空中、太空、多空間)進行分類描述,對特種機器人的最新研究成果加以介紹分析。

二、研究現狀

伴隨著科技的發展和需求的增長,特種機器人應用領域繼續增加,不論是在陸地、海洋還是太空中,都有新式特種機器人的身影。

(一)陸域機器人

(1)可自毀的偵察機器人

2023年8月,韓國首爾國立大學研究人員開發出一款可以自毀并不留任何痕跡的機器人。這種機器人由一種柔性硅樹脂材料制成,當暴露在紫外線下時,該樹脂會釋放氟離子,加熱材料并使其迅速降解,只留下油狀液體。該機器人還配備了溫度傳感器陣列、應變傳感器和光電探測器陣列,通過溫度傳感器和光電探測器監測狀況來確定何時觸發機器人的自毀。這項技術可以確保機器人在執行監視、偵察和運輸任務時,攜帶的敏感數據不會被敵方或未經授權的人訪問。一旦任務完成或被敵人發現時,操作員可以觸發內置的紫外LED,使機器人在不到兩小時內自行分解成無法恢復的形式。此外,這些機器人還可以用于在危險區域執行搜索任務等,具有廣泛應用空間。

(2)多功能偵察機器人

2023年12月,俄羅斯赫魯廖夫大將物資技術保障軍事科學院的研究人員開發出一款多功能機器人,能夠執行技術偵察技術、排雷、撤離傷員、發射無人機以及對其充電。這是一種輕型無人駕駛平臺,采用Kevlar機身,配備機械手、PKT機槍、煙幕系統、帶有可伸縮發射平臺和充電裝置,位置發射器和地雷探測系統。機器人的主要功能包括偵察武器和地形、維修工作和疏散傷員。無人機降落在機器人上后,通過連接位于平臺底部和無人機腿部的磁性觸點,為無人機電池充電。因此,本發明可以簡化設計并提高技術智能機器人的可靠性,提供探測地雷和其他爆炸裝置的能力,實現雙工通信和為無人機充電。

(二)水域機器人

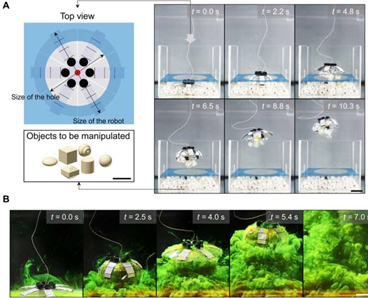

(1)多功能水下探測機器人“Jellyfish-Bot”

2023年4月,德國馬克斯普朗克智能系統研究所(MPI-IS)的科學家受水母啟發,開發出一個多功能水下機器人——Jellyfish-Bot。Jellyfish-Bot體積小、節能且幾乎完全靜音。它采用電動液壓致動器作為人工肌肉,通過電流驅動機器人,同時具備空氣墊和防水組件以提供穩定性。這一設計使得機器人能夠優雅迅速地游動,動作看起來像真正的水母。

圖1:多功能水下探測機器人“Jellyfish-Bot”

Jellyfish-Bot具有廣泛的應用潛力,特別是在清理海洋垃圾方面。它可以在復雜的海洋環境中搜尋和搬運垃圾、收集脆弱的生物樣本,如魚卵等。此外,Jellyfish-Bot幾乎無聲地運行,不會對周圍環境產生負面影響,從而使其能夠與水生物種溫和地互動,成為海洋生物學研究的理想助手。Jellyfish-Bot代表了水下機器人技術領域的一項革命性創新,為應對海洋塑料污染等全球環境問題提供了新的解決方案。

(2)仿“螳螂蝦”機器人

2023年11月,中國浙江理工大學和英國埃塞克斯大學(University of Essex)的研究人員合作開發出一款仿生機器人,靈感來自蝦螳螂蝦,旨在探索和監測水下狹窄環境。該機器人結構參考生物螳螂蝦,采用扁平身體和流線型尾叉設計,有效減小水流阻力。剛柔耦合設計降低水對機器人的影響,提高在水下運動中的穩定性。該機器人由5對人工腹足和柔軟的身體組成,通過調整腹足的運動頻率、振幅和相位差,實現速度和穩定性的平衡。經過原型測試,機器人在水下表現出色,最大速度達到0.28米/秒,最小轉彎半徑為0.36米,展現了在狹窄和復雜水下環境中進行探索任務的潛力。研究團隊計劃進一步優化機器人的結構、形狀和硬件系統設計,實現在狹窄水下環境中的自主移動,并增加信息獲取設備,以更精確地實現閉環運動控制。未來希望將該技術應用于海洋環境的監測和救援。

(三)空中機器人

(1)能夠在受損后恢復飛行功能的昆蟲級機器人

2023年3月,美國麻省理工學院的研究人員開發出具有彈性的“人造肌肉”,可以讓昆蟲級大小的空中機器人在遭受嚴重損傷后有效恢復飛行性能。實驗顯示,這種昆蟲機器人在被10根針扎穿或一側翅膀被剪掉20%的情況下仍能飛行。研究人員使用一種名為“介電彈性體制動器”的柔性材料作為“人造肌肉”,它能將電能轉化為機械能,為昆蟲機器人兩側的翅膀提供動力。最關鍵的是,這種“人造肌肉”材料有一種故障自清除機制,能斷開電極與微小損傷部位的連接,讓裝置繼續運作。對于較大的損傷,研究人員開發出一種激光修復技術,能讓以往必須報廢的昆蟲機器人重新投入使用。據評估,過去需要報廢的機器昆蟲經過修復后,可恢復87%的飛行能力。研究人員表示,這種機器人具有很高的魯棒性和適應性,可以用于各種任務,如環境監測、災難救援、生物學觀察等。

(2)可全方位穩定飛行的“蜜蜂”機器人

2023年5月,美國華盛頓州立大學的研究人員開發出一種可在各個方向穩定飛行的蜜蜂機器人(Bee++)。這款Bee++原型機重量為95毫克,翼展為33毫米,比重約10毫克的真正蜜蜂大,但它完全實現了典型飛行昆蟲所展示的六度自由運動。Bee++擁有4個由碳纖維和聚酯薄膜制成的機翼,以及4個控制機翼的輕型驅動器,一次可實現自主飛行5分鐘,是全球首款能夠在各個方向穩定飛行的原型機。該研究團隊在2019年首次制造出一個質輕到可以起飛的四翼機器人,但很難控制其復雜的偏航運動。為了解決這個問題,研究人員從昆蟲身上得到啟發,改進了機器人的物理設計,并發明了新的控制器。研究人員調整了機器人的翅膀,使其在一個傾斜的平面內拍打,還將機器人每秒拍打翅膀的次數從每秒100次增加到160次。這種機器人可用于人工授粉、狹小空間內的搜救、各種環境中的生物研究或環境監測等多項應用。

(四)太空機器人

(1)外星生物生命探測器(EELS)

2023年5月,美國國家航空航天局(NASA)噴氣推進實驗室(JPL)對用于穿越極端地形的蛇形機器人進行了測試。該機器人被稱為“外星生物現存生命探測器”(Exobiology Extant Life Surveyor,EELS),重100千克,長4米,由10個可以旋轉的相同組件構成,使用螺紋進行推進、牽引和抓握。EELS蛇形機器人能夠自主繪制地圖、穿越和探索以前無法到達的目的地,而無須人類實時操作。其目標之一是尋找可能隱藏在“土衛二”冰殼下的生命跡象。據現有資料顯示,EELS具有許多突破性超強功能,主要表現在:一方面該機器人具有高度適應性。EELS已經在沙地、雪地和冰雪環境中進行了測試,表現出高度的適應性。它可以在地球、月球和更遠的地方選擇出安全的運行路線,包括連綿起伏的沙地和冰地、懸崖峭壁、對漫游車來說過于陡峭的隕石坑、地下熔巖管道和冰川內部空間。另一方面該機器人具有高度自主性。由于地球和深空之間存在通信滯后,EELS被設計成一種能自主感知所處環境、計算風險、行進的機器人。

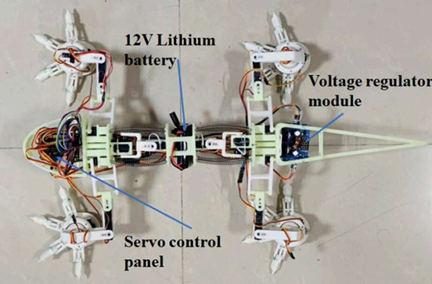

(2)探索火星的類蜥蜴機器人

圖:探索火星的類蜥蜴機器人

2023年2月,中國南京航空航天大學的研究人員開發出一種新的以蜥蜴為靈感的四足機器人,以幫助探索火星。該機器人具有靈活的身體結構,可以復制沙漠蜥蜴的動作和運動方式,從而能夠克服在軟土上移動和攀爬巖石等難題。研究人員創建了一系列運動學模型來確定機器人的運動,并在模擬和原型測試中對其進行評估。該團隊目前正在研究機器學習模型,以使機器人的動作適應不同的地形,并計劃添加一個持續供電系統。

(五)多空間機器人

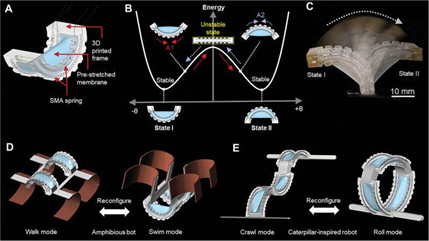

2023年3月,美國卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)的研究人員開發出一種可以在不同的環境條件下改變自己的形狀和運動方式的新型軟體機器人,可實現快速從陸地轉移到海洋,無需重新配置。

圖4:可在陸地和水中自適應運動的軟體機器人

該軟體機器人約為手機大小,由兩個雙穩態執行器組成,四個角上各安裝了一個彎曲的執行器。其中雙穩態執行器是實現從步行狀態無縫切換到爬行、跳躍和游泳狀態的主要部件。該雙穩態執行器由包含形狀記憶合金彈簧的3D打印軟橡膠制成,彈簧可根據電流做出收縮反應,從而導致制動器彎曲。在陸地上時,四個彎曲的執行器可以充當腿來行走。在水中時,雙穩態執行器會改變機器人的形狀,將彎曲的執行器置于可充當螺旋槳的理想位置,完成游泳動作。研究人員稱,該軟體機器人具有很高的靈活性和適應性,可以應用于多種場景,例如執行海洋救援任務、與海洋動物互動等。

三、特種機器人的發展趨勢

相對于一般的工業機器人及家用服務機器人,特種機器人的工作環境和作業條件更為復雜,對機器人結構和功能也提出了更高的要求。因此,未來特種機器人領域將呈現出更多的創新和發展。

一是微型化。當前,機器人的使用場景逐漸趨向于精確化、狹窄化和復雜化,這種任務場景的需求加速特種機器人向著微型化方向發展。微型機器人具有靈活性高、隱蔽性強的特點,能夠在狹窄、危險或難以到達的環境中執行任務。2022年5月,中國清華大學研發出一種可在亞厘米級管道中高效運動的管道探測機器人,可用于航空發動機管路檢修等相關領域。此外,在軍事應用中,微型化機器人可以潛入敵方陣地,執行偵察、監聽和破壞任務;在醫療領域,微型化機器人可以進入人體內部進行精確的治療和手術。微型化已經成為特種機器人領域中一個新興的研究分支,是當前的研究熱點之一。

二是智能化。隨著人工智能和自主系統技術的進一步發展,特種機器人將變得更加智能和自主,能夠更靈活地適應各種任務環境。同時,多模態感知、協作控制等技術將推動特種機器人在多領域協同作業中發揮更大的作用。2023年6月,谷歌DeepMind發布RoboCat AI模型展現出機器人自我學習的巨大潛力,為機器人學研究提供了嶄新的方向。智能化特種機器人不僅能夠感知環境、作出決策,還能夠適應復雜多變的任務場景。通過融合深度學習、機器學習等技術,特種機器人可以從經驗中學習,不斷提升自身的適應能力和智能水平。

三是仿生化。自然界生物體經過億年的進化,形成了高度適應環境的結構和功能,一直以來都是研究人員開發新式特種機器人的靈感來源。通過模仿生物體,機器人可以獲得更高的適應性,能夠在復雜和不確定的環境中執行任務。機器人仿生化有助于其在特定環境中更隱蔽、安全地完成任務。2023年7月,美國加州大學圣地亞哥分校研究人員受小海龜啟發開發出一種新型機器人,它可以在沙子下游泳,還可以使用模仿海龜幼體超大鰭狀肢的前肢將自己挖出來。該機器人成為唯一能夠在5英寸深的沙子中行駛的機器人,可用于環境監測、糧倉檢查和災害應對等多個領域。

四、結語

得益于人工智能技術、仿生學和新材料的發展,特種機器人的應用領域不斷增加、功能愈發強大,部分機器學習和深度學習等技術使機器人能夠更好地感知環境、作出決策并執行任務。展望未來,特種機器人將擁有更強大的人工智能、更高的自主性、更長的續航能力和更廣闊的應用空間,繼續成為解決各種復雜任務和挑戰的有力工具。

審核編輯:黃飛

?

電子發燒友App

電子發燒友App

評論