溫控技術介紹

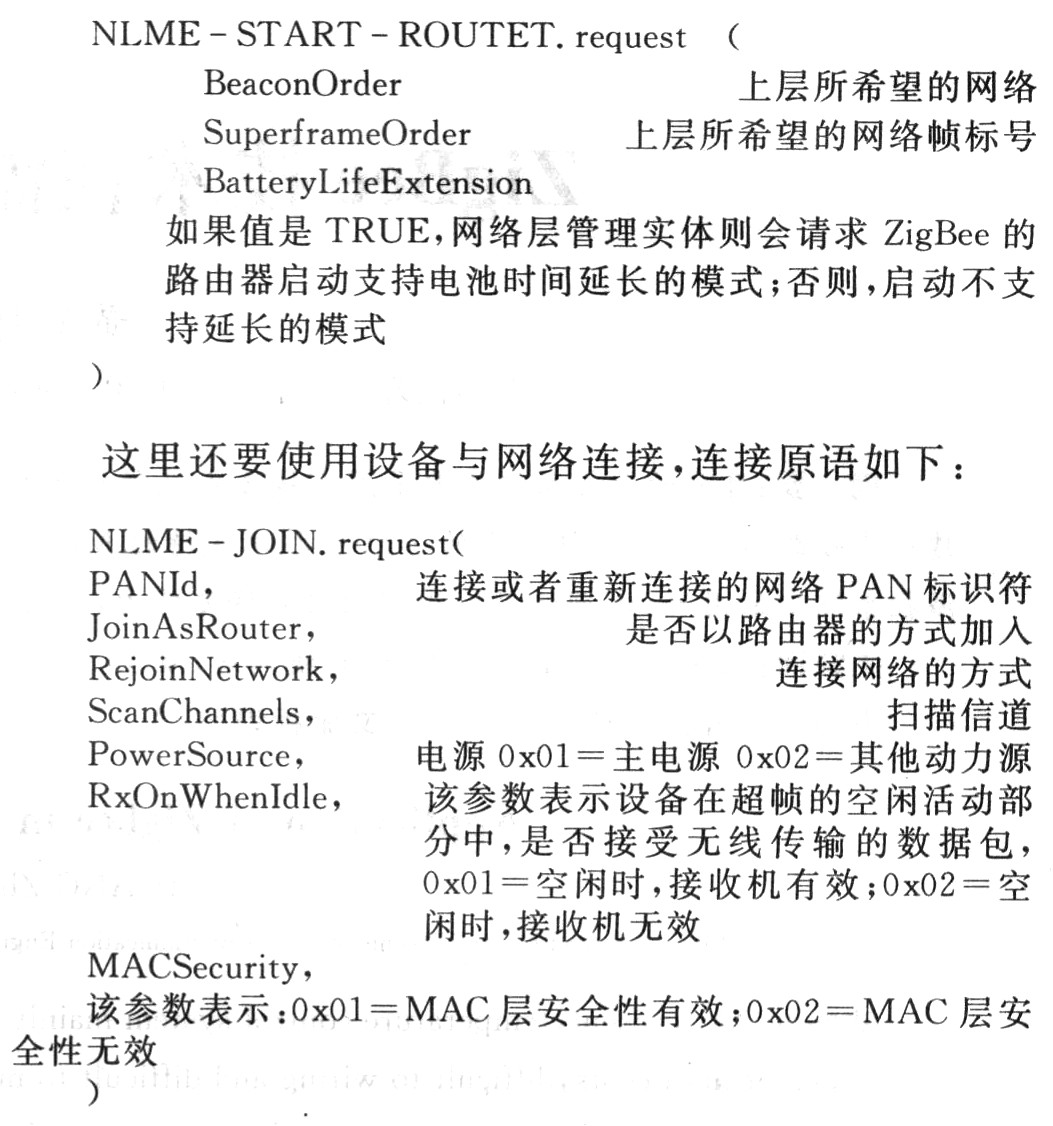

隨著運行速度的加快微處理器功耗和溫度都在不斷增大,如何使處理器安全運行,提高系統的可靠性,防止因過熱而產生的死機、藍屏、反復重啟動甚至處理器燒毀,不僅是處理器所面臨的困境,也是主板設計面臨的重要課題。為此Intel提出了溫度監控器(Thermal Monitor,以下簡稱TM)的概念,其目的就是通過對處理器進行溫度控制和過熱保護,增加處理器的穩定性和安全性。

溫度測量:

建立微處理器溫度監控系統,首先要選擇一種合適的溫度測量器件。能夠測量溫度的器件有很多種,如熱敏電阻、熱電偶和半導體溫度傳感器等。電腦中最早使用熱敏電阻作為測溫元件,微處理器插座下豎立的球狀或帶狀的小元件就是熱敏電阻,如下圖

熱敏電阻(Thermal Resistor ,簡稱Thermistor)體積小、價格低,使用方便,但熱敏電阻測量精度難以保證,更重要的是無法檢測到處理器核心的真實溫度。不過此項技術并非無用武之地,對于處理器內部溫度測量不能達到要求,但對于環境溫度測量還是能達到要求的,如主機箱內部的環境溫度等。

為了解決熱敏電阻無法測量微處理器核心真實溫度的問題,Intel在Pentium Ⅱ和Celeron處理器中植入了熱敏二極管(Thermal Diode,或簡稱作Thermodiode)直接測量處理器核心溫度,此后的Pentium Ⅲ和Pentium 4芯片中都植入了熱敏二極管,AMD在Athlon和Duron處理器中也植入了熱敏二極管。目前,無論Intel還是AMD的微處理器已很少使用熱敏電阻測量微處理器表面溫度,所以BIOS與檢測軟件所顯示的微處理器溫度都是指微處理器的核心溫度,而在Pentium Ⅱ以前,微處理器溫度通常是指表面溫度。

熱敏二極管又叫熱敏PN結(Thermal PN junction),基于硅基PN結正向電壓和溫度的關系,其測溫范圍在-55℃~+150℃之間。與熱敏電阻一樣,熱敏二極管屬于變阻器件,其等效電阻值是由其工作溫度所決定。

溫度監控

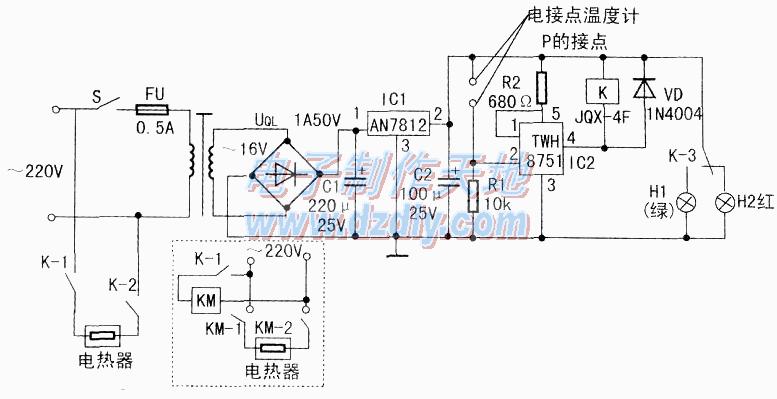

在熱敏電阻為主要測溫手段時期,測得的微處理器表面溫度經放大器將微弱信號放大后經A/D轉換,將模擬信號轉換成數字信號后再通過數據線發送給BIOS芯片,數據進入BIOS芯片后,BIOS或監控軟件就能在屏幕上顯示。溫度顯示系統是一種被動的體系,無法對溫度進行調節。一旦測得微處理器溫度超出設定溫度,電腦可以發出聲光報警,以提醒電腦用戶進行人為干預。但這種系統用于目前發熱量大的微處理器上根本沒有安全性可言。如果散熱系統發生問題后,沒等用戶反應過來,微處理器就已經燒毀了。因此,Intel提出了溫度監控的概念,讓系統具有自我調控能力,一旦微處理器溫度超出所設定的極限溫度,系統將通過降低供電電壓、降低芯片工作頻率和加強冷卻等手段進行主動降溫,甚至自動關機,以確保微處理器安全。

溫度監控技術有兩個鮮明的特點∶

? 1微處理器內置熱敏二極管直接測量核心溫度

? 2主板上設置監控芯片

第一代微處理器溫度監控技術是建立在依靠外援的基礎上,當微處理器過熱而超過極限溫度時,由系統向微處理器發出HLT命令,讓系統暫停。但因為熱量可能導致系統不穩定,如果電腦死機或程序進入死循環,就會失去監控作用,也就無法保護微處理器了。同時,由于構成監控系統的元器件較多導致反應速度慢,無法及時跟蹤微處理器溫度變化。而現在的微處理器不僅核心溫度高,而且升溫速度快(最高可達50℃/s),一旦災難來臨必有“遠水不解近渴”之憂患。

第二代溫度監控系統的一個突出特點是在微處理器內部集成了溫度控制電路(Thermal Control Circuit,TCC),由微處理器自身執行溫度控制功能,同時,微處理器內設置了兩個相互獨立的熱敏二極管,D1是本地熱敏二極管,所測信號提供給TCC,D2則為遠端熱敏二極管,其測量結果用于實現主板控制功能及顯示核心溫度

處理器核心溫度

處理器核心溫度包括微處理器警戒溫度(warning temperature)和極限溫度(thermal trip),但它們具有不同的含義。警戒溫度是能夠保證微處理器穩定運行的溫度;極限溫度也叫最高核心溫度(Maximum die temperature)或關機溫度(Shutdown temperature),是防止微處理器免于燒毀的溫度。

不同微處理器的警戒溫度和極限溫度值是制造商根據微處理器的制造工藝和封裝形式及封裝材料確定的,并在技術白皮書中給出。為防止用戶自行設定而帶來危險,Intel已將Pentium 4微處理器的警戒溫度和極限溫度寫入TCC內的ROM單元中,用戶無法修改它們。

現在很多主板的BIOS中已經可以設置警戒溫度和關機溫度,不過可選的數值都比較保守,例如警戒溫度最大值為70℃、關機溫度為85℃,這是遠低于TCC內設定值的。

Pentium 4主板的BIOS中通常有“CPU THRM-Throttling ”之類的選擇項,用于選擇超警戒溫度后處理器任務周期(duty cycle)占全部周期的比例(占空比),在處理器頻率不變的情況下,這個比例越大說明處理器的工作效率越高。其中有50%表示任務周期的占空比為50%,也就是說比正常頻率低一半,選項中還可能有75%、25%等多種選擇,選擇的數值越小,則任務周期的比例越小,降頻幅度也越大。

散熱技術:

談到溫度控制自然離不開散熱技術,從散熱設備上說,散熱技術大體可以分為三大類:風冷散熱,液冷散熱,導熱管散熱技術。目前CPU所采用的主流散熱方式是風冷散熱。

風冷散熱器有兩大重要部件:風扇和散熱片。風扇的作用是加快散熱片表面空氣的流動速度,從而提高散熱片和空氣的熱交換速度,目前所用大部分風扇均支持溫控功能。對于散熱片來說散熱片底部的厚度越厚越好,對于底部較厚的散熱片,它可以很快吸收到CPU的熱量,存儲的熱量也更多。為了不使CPU長期工作在高溫環境下,除了要求散熱片本身的導熱性較好以外,還需要風扇提供大的風流來吹散CPU熱量。

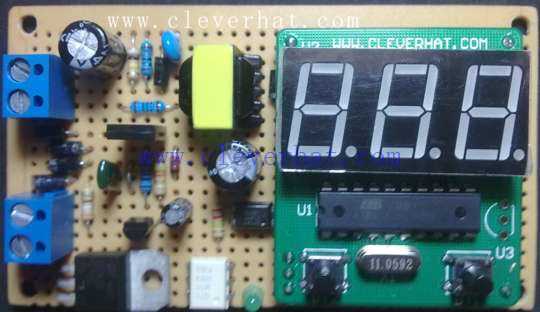

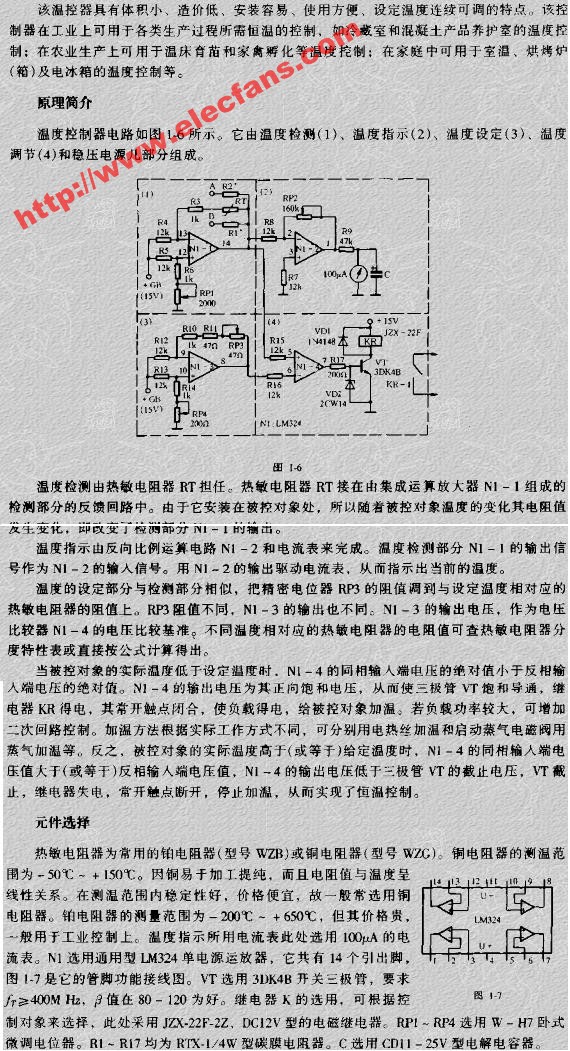

目前主機所用的主要散熱方式也是風冷散熱,通過BIOS對CPU及機箱溫度的監視來控制風扇的轉速從而達到散熱的目的。進入BIOS后我們可以看到PC Health Status選項,此項內容提供了溫控系統的監控功能及策略,如下圖

主板BIOS溫控功能

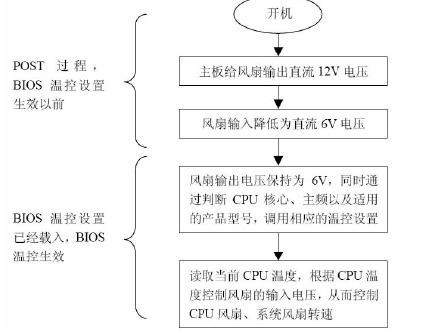

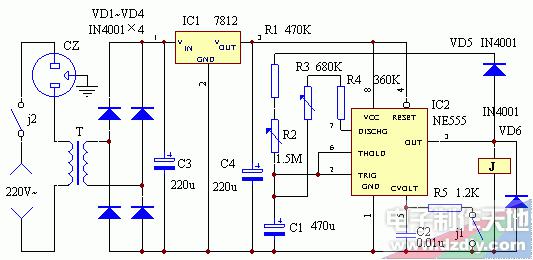

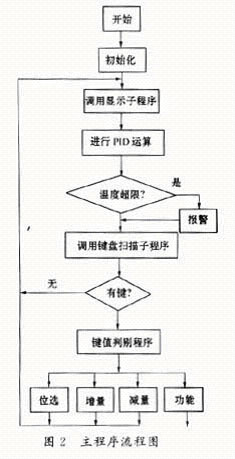

BIOS溫控流程圖

1 開機過程:

計算機開機后,主板向CPU 風扇、系統風扇輸出12V 直流電壓,持續時間0.5~1 秒(最長不超過1 秒),使風扇啟動,開機1 秒以后,風扇輸入電壓降低到6V 直流或PWM 等效6V 電壓,直到BIOS 溫控生效。

2 BIOS 實現部分:

a) CMOS 設置

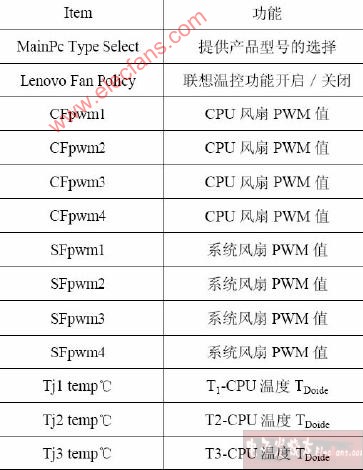

在CMOS 的“PC Health Status”中設置如下Item(不同BIOS其命令可能不同):

通過“Fan Policy”可以開啟或關閉溫度控制功能,依據溫控方案顯示正確的Fpwm 和Tj 參數值

b) BIOS 實現

BIOS 根據SuperI/O 類型通過SMI(系統管理中斷,控制電源管理電路來管理微機系統部件的電源) 方式對風扇轉數進行調整

3 溫控方案

將CPU 按照功率特性進行分組,每組設定不同的溫控參數,主板BIOS 內預置所有可能用到的CPU 的溫控參數,在工作時,BIOS 根據CPU 的分組調用相應的溫控參數(該參數不需手動更改,如要更改請根據實際使用需求操作),在用CPU 分組見下表:

更詳細請查看:TCL電腦各部件維修檢測規范

電子發燒友App

電子發燒友App

評論