NB-IoT標準已在6月份凍結,毫無疑問,今年將是NB-IoT產業的關鍵發力年。無論是芯片供應商、運營商甚至國家政府,生態鏈各方都在積極推進NB-IoT的商業化運營。近日華為在公開場合透露,其NB-IoT商用芯片將會率先于今年Q4實現量產,首個國家級物聯網產業基地也將在福州落地,此舉預示著我國NB-IoT產業將進入實質性發力階段。

風口上的豬?華為要做“造風者”

“只要站在風口,豬也能飛起來。”雷軍這句話被無數智能硬件創業公司奉為至理名言,大家蜂擁而至,擺好POSE等風來——結果三年之后風沒等到,只等到一句“集體踏空”的死亡判決書。為什么會這樣?物聯網真的是個大坑嗎?

智慧產品圈記者在一次產業活動上遇到了華為無線產品線終端業務管理部市場總監陸江,和他就NB-IoT產業發展做了簡單交流。他認為,物聯網發展受阻主要有如下幾個原因:首先,標準不統一:設備之間的互聯互通是物聯網發展的基礎,但目前行業中標準眾多、各自為陣,甚至不同企業基于同一標準做出來的WiFi模塊彼此之間也無法直接通訊,再加上物聯網應用連接需求、場景差異化較大……這些都給實際應用推動帶來很大的困難。

其次,手機配件模式居多:智能硬件企業往往難以跳出移動互聯網時代的思維局限,圍繞人機交互的手機生態大做文章。實際上,在物聯網領域,有很多傳感、計量、監控等應用需求是建立在物與物通信基礎之上的全新獨立生態。

第三,將物聯網混同于消費電子:過去幾年物聯網有一個很顯著的特點是圈內熱圈外冷,各種五花八門的智能硬件產品又是上眾籌、又是開線下體驗店,B2C成了變味的B2VC,實際銷量交白卷。另一方面,國內家電廠商都在積極進行智能化升級,目前白色家電Wi-Fi激活率號稱40%,但是售出半年之后還在使用的激活率還剩多少?不到5%!

“這是因為消費者感受不到物聯網所帶來的切實好處。”陸江認為,物聯網現階段的價值其實還是在B2B2C,以智能家電為例:通過對家電產品運行狀態的遠程監測,家電廠商可以對產品進行全生命周期數據管理,獲取消費者的使用習慣、使用喜好,提前預知維修需求,主動提醒消費者更換耗材……而這一切其實只有一個目的——提升服務質量,增強品牌口碑傳播力以及持續回購率。

“物聯網不等于智能硬件,更不等于消費電子,滿足物與物通信特殊需要的網絡建設是第一步。”他說。

圖注:華為NB-IoT解決方案

五大技術優勢奪取IoT主陣地

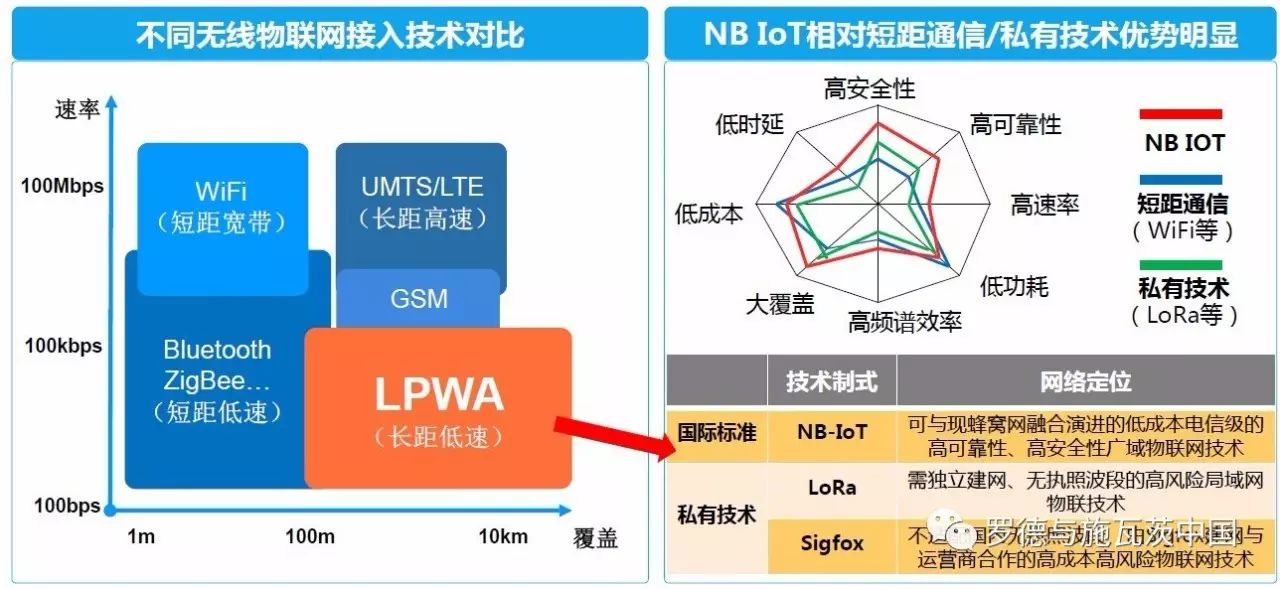

IoT時代將有數百億物體接入網絡,而以往通信網絡是為人服務,比如近距離無線接入技術和移動蜂窩網技術看重高速率帶寬、允許頻繁充電,而物聯網中物與物的通信則不然,業務特性、連接需求、場景差異化較大,因而催生了LPWA(低功耗廣域網)的興起,以構建低帶寬、低功耗且強覆蓋的網絡應對物聯網時代的到來。作為遠距離無線通訊技術中的佼佼者,NB-IoT具備以下顯著優勢:

優勢一:大連接。在同一基站的情況下,NB-IoT可以比現有無線技術提供50-100倍的接入數。舉例來說,受限于帶寬,運營商給家庭中每個路由器僅開放8-16個接入口,而一個家庭中往往有多部手機、筆記本、平板電腦,未來要想實現全屋智能、上百種傳感設備需要聯網就成了一個棘手的難題。而NB-IoT足以輕松滿足未來智慧家庭中大量設備聯網需求。

優勢二:廣覆蓋。NB-IoT比LTE提升20dB增益,不僅可以滿足農村這樣的廣覆蓋需求,對于廠區、地下車庫、井蓋這類對深度覆蓋有要求的應用同樣適用。以井蓋監測為例,過去GPRS的方式需要伸出一根天線,車輛來往極易損壞,而NB-IoT只要部署得當,就可以很好的解決這一難題。

優勢三:超低功耗。低功耗特性是物聯網應用一項重要指標,特別對于一些不能經常更換電池的設備和場合,如安置于高山荒野偏遠地區中的各類傳感監測設備,它們不可能像智能手機一天一充電,長達幾年的電池使用壽命是最本質的需求。NB-IoT聚焦小數據量、小速率應用,因此NB-IoT設備功耗可以做到非常小,設備續航時間可以從過去的幾個月大幅提升到幾年。

優勢四:低成本。與LoRa相比,NB-IoT無需重新建網,射頻和天線基本上都是復用的。以中國移動為例,900MHZ里面有一個比較寬的頻帶,只需要清出來一部分2G的頻段,就可以直接進行LTE和NB-IoT的同時部署。低速率、低功耗、低帶寬同樣給NB-IoT芯片以及模塊帶來低成本優勢。

優勢五:穩定可靠。NB-IoT直接部署于GSM/LTE網絡,但不占用現有網絡的語音和數據帶寬,保證傳統業務和未來物聯網業務可同時穩定、可靠的進行。以智能抄表應用為例,PLC抄表數據回收成功率在60%左右,而NB-IoT可以提升至99%。除此之外,與Wi-Fi模式相比NB-IoT的數據安全系數更高,更加受到數據敏感型企業客戶的青睞。

市場早期重構商業模式是關鍵

支持海量連接、有深度覆蓋能力、功耗低,這些與生俱來的優勢讓NB-IoT非常適合于需要傳感、計量、監控等功能的智能抄表、智能停車、車輛跟蹤、物流監控、智能制造、智慧農林牧漁業以及智能穿戴、智慧家庭、智慧社區等領域。目前廣泛商用的2G/3G/4G及其他無線技術都無法滿足這些挑戰。

圖注:GSMA規定的物聯網應用7大類24個場景

陸江強調,市場培育早期重構商業模式至關重要,只有先幫客戶找到市場,物聯網產業才會真正起來。為此華為率先選擇與各地政府、運營商積極展開試點:

2015年2月,華為聯合沃達豐展示了包含芯片在內的水表應用的端到端業務演示;

2015年6月,華為聯合上海聯通開啟智能停車應用的端到端外場測試;

2015年11月,華為聯合德國電信在德國完成基于智能停車的端到端外場測試;

2015年12月,華為聯合沃達豐在西班牙商用網絡上完成水務應用的端到端測試;

2016年4月,華為聯合阿聯酋電信完成智能停車應用的業務應用測試;

2016年4月,華為聯合澳洲東南水務、及當地運營商VHA、Optus共同開啟水網信息化改革;

2016年5月,華為與中國電信、深圳水務集團共同簽署戰略合作協議,打造智慧水務;

從中不難看出,政府推動的NB-IoT應用將主要圍繞公用基礎設施(水電氣熱)的物聯網應用展開試點。以水務為例,智能水表不僅可以實現遠程抄表,還能實現污染的監控、滴漏的監控,從而有效提高水務系統整體效率,滿足國家的能源戰略需求。由于改造升級需求數量龐大,終端的智能化改造、芯片模組及安裝等將為整個產業帶來巨大商機。

前不久,華為與福州市政府等四方簽署合作備忘錄,共同打造國家級物聯網產業基地,標志著華為在NB-IoT生態構建上達到了新高度。福州是全國十大“互聯網+”標桿城市和國家物聯網新型工業化產業示范基地,福州市高度重視和支持華為NB-IoT項目落地福州,積極爭取國家工信部、省經信委、省通管局的支持與幫助,努力形成部、省、市合力推進的良好局面。

NB-IoT的另一股強有力支持力量來自于運營商。運營商傳統通信業務基本以固定流量打包收費模式為主,在運營商服務整體提速降費大趨勢下,運營商迫切需要尋找新的業務發展模式與贏利增長點,近幾年以車聯網應用為代表的M2M流量卡就是一個有益探索。

物聯網服務具有高頻次、低速率、單UP值低、數量龐大的特性,運營商為了培育客戶,在市場早期會提供高額補貼。更有甚至,為了粘住用戶,運營商還在積極推動e-SIM芯片模式。如前說述,NB-IoT成本比GPRS更低,因此未來資費也會更低,在產品設計上也可以更加靈活,用戶可以根據自己的實際需要靈活選擇包月、包年或者一次性買斷。

日前在相關活動上,中國移動研究院無線及終端技術研究所副所長楊光就指出,中國移動將會重點聚焦水電氣抄表、消費類(智能家居/可穿戴/物流)、智慧城市這三大應用,預計Q3啟動試點,明年年初實現小規模商業部署。

中國聯通網研院物聯網團隊負責人胡云亦表示,中國聯通計劃今年在超過5個城市啟動基于900MHz、1800MHz的NB-IoT外場規模組網試驗,以及6個以上業務應用示范,其中包括上海迪士尼等重點區域試商用。

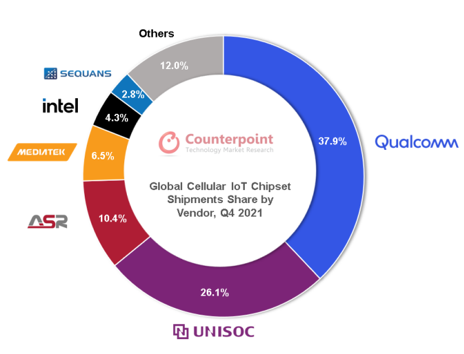

萬事俱備,只欠東風。華為NB-IoT商用芯片將于今年Q4實現量產的消息在此時釋放出,猶如一顆升空的信號彈,為在黑暗中苦苦摸索的物聯網從業者指明方向。據了解,瑞士U-blox與國內移遠通信一直與華為保持著緊密同步開發節奏,一旦商用芯片量產,后續的模塊開發會快速跟上。同時華為還在和全球十大模塊廠家中的幾家洽談下一步合作。其他主要的芯片玩家Intel、高通、MTK、展訊等也已相繼展開部署,最遲會在明年Q1、Q2推出自家的商用芯片……

上述各個產業鏈節點的積極動作,無疑給NB-IoT的成熟商用和生態完善注入強大的推動力。而對于華為來說,作為NB-IoT的主導者之一,更是把NB-IoT的發展上升為公司的一大發展戰略,華為將會面向產業提供包含芯片、LiteOS(針對終端引入)、基站、IoT核心網、IoT平臺在內的NB-IoT開放解決方案,不遺余力打造NB-IoT的開放生態。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論