前言

為應用選擇總線網絡時至少存在兩種情況。一種情況是,工程師從一張白紙入手,可以設計出任何能夠最好滿足當前應用需求的網絡。另一種情況是,工程師必須設計出與現有安裝配置相兼容的網絡。理想情況下,所有網絡都相互兼容,才能實現從一個網絡到另一個網絡的輕松轉換。但實際上不同網絡間的互連可能極為困難,因此我們可以先將復雜而難以解決的問題放到一邊。這使我們能夠假定第二種情況下的網絡選擇是預先確定好的,因此可著重探討第一種情況。

我們在尋找各種網絡選擇方案的比較方法時,發現了一長串的可能性。具體對比參數與設計考慮事項包括:

數據速率與數據時延

物理互連介質

噪聲抗擾度

誤碼率與總線故障

允許的互連長度

允許掛接的網絡節點數量

添加更多節點的簡便性

功耗、成本、可靠性以及隔離要求

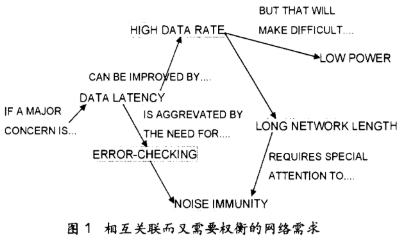

我們將在以下章節介紹其中一些問題,探討為什么這些特性對自動化網絡的選擇至關重要,以及做出合理的現場總線選擇需要進行哪些權衡。我們將探究為何不存在放之四海皆準的答案,以及在優化某個參數時要對其它參數有所權衡和取舍(參見圖1)。

工業自動化總線的選擇

下列幾方面的簡短評述揭示了現有現場總線選擇的多樣性:

4-20mA - 這種模擬電流環路網絡速度較慢,但較為簡單。每個環路僅限一個發送器,但可設置多個接收機。模擬格式 (analog format) 會限制其提供更高級的功能,但是它仍然是廣泛用于將簡單的傳感器測量數據傳輸至中央控制器的設計。

HART - 可尋址遠程傳感器高速通道網絡利用調制后的信號來增強 4-20mA 環路。盡管數據速率相對較低,但其可以傳輸數字信息。

RS-232 - 這種標準接口流行已久,現仍應用于許多簡單接口中,用于系統、診斷程序以及其他非時間關鍵型功能的初始設置。RS-232 作為單端網絡,作為單端網絡,RS-232 不具有與其他大部分采用差分信令的標準相同的噪聲抗擾度。

RS-485 - RS-485電氣規范源自 RS-232 與 RS-422,是多種工業網絡標準的基礎,這些標準包括 Profibus、Interbus、Modbus 等。RS-485 的優勢眾多,如具備卓越的噪聲抗擾度及較低的接地偏移、雙向多點驅動能力,以及合用單條總線 (party-line) 的簡單性。

Interbus -Interbus 環形網絡通過點對點連接的 RS-485 信令及全雙工操作來構建可自適應的雙向通信結構。Interbus 的其他變體采用光纖或紅外介質來傳輸信令。

Modbus - Modbus 具有多種變體,最常用的一種是以 RS-485 信令技術為基礎。其它實施采用以太網或 RS-232。除了工業自動化外,它還可應用于樓宇控制應用領域。

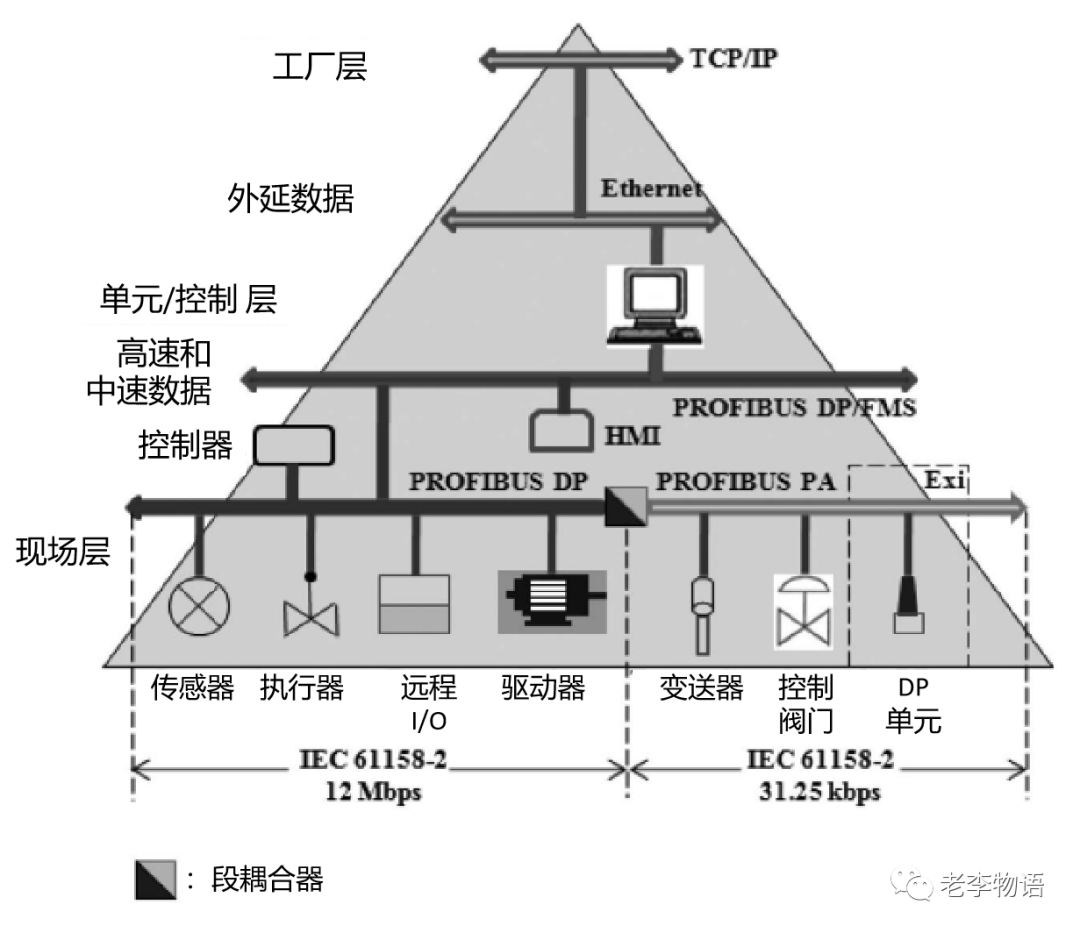

Profibus DP - 基于 RS-485 信令技術的 Profibus DP(過程現場總線,分散外設)是實現工廠自動化常用的現場總線網絡,尤其是在歐洲。Profibus 標準規定了相關協議、電氣層、終端、信令速率以及接地/絕緣方案。Profibus 的其他變體可用于光纖介質、本安應用以及馬達控制應用。

DeviceNet - DeviceNet 標準基于 CAN 信令規范之上,其規定了電氣層特征(電壓、電流負載、終端、絕緣/接地)以及設備級網絡的協議要求。

ControlNet - ControlNet 具有較高的信噪比,并采用同軸介質,是一種穩健的相對高速的工業網絡。其優勢在于確定性計時、穩定的電氣特征和易于擴展。

工業以太網 - 目前存在多種工業以太網變體,其中包括 ProfiNet、EtherCAT、Ethernet/工業協議 (IP)等。每種變體均基于針對局域網制定的 IEEE 802.3 帶有沖突檢測的載波偵聽多路存取 (CSMA/CD) 標準。每種變體各不相同且難以互連;這主要是由于處理已知數據時延要求(確定性計時)的方式不同。工業自動化應用領域通常采用 10 Mbps(兆比特每秒)和 100 Mbps 的版本。

允許的節點數量

自動化應用可能需要連接眾多傳感器、傳動器,以及控制器和人機界面面板 (human-machine interface panel)。然而系統結構、物理層的電氣/光學特征或者網絡協議的固有尋址方式會限制最高可允許的節點數量。

網絡架構可以是總線型、環型、星型或其他布局形式。總線網絡(如 DeviceNet 或 Modbus)在連接的任何地方都可以添加節點,但是一般會限制節點間距。環網(如 Interbus)利用每兩個相鄰節點之間的點對點鏈接形成封閉鏈。星型網絡(如以太網)允許采用層級結構 (hierarchical structure),通過各種方式連接眾多星型結構。環路連接(如 4-20mA)可以在一條環路中設置多個接收機,但是僅限一個發送器。

所有通信網絡的基本功能都是在不同地點之間傳輸數據。數據速率是在一定時間內傳輸的數據量。但是,不同網絡的數據速率可以采用不同方法測量。對于模擬通信(如 4-20mA)來說,速率受到電路元件帶寬的限制。對于數字通信,速率取決于每秒傳輸的比特數(二進制數字)以及對于相關應用實際傳輸的有效比特比例。

與網絡速度相關的另一個參數是數據時延,即:從一個節點發送數據到另一個節點收到數據的時間間隔。數據速率、收發器傳播延遲、介質傳播延遲和協議開銷都會影響數據時延。

收發器傳播延遲一般在 1 微秒以下;介質(光纖或銅線)的傳播延遲只有光速的幾分之幾,因此每米線纜的延遲約為 3~5 納秒。所以,只有在超長線纜(或超高速網絡)中介質延遲才較為明顯。協議延遲是指,除了消息的數據有效負載之外所需的協議開銷(奇偶校驗、尋址、錯誤檢測、握手位)造成的延遲。該延遲隨網絡標準的不同而各異,但是對于格式復雜的較高級協議比較明顯。

數據速率與數據時延差異說明如下:

高數據速率/數據時延大 - 收聽西班牙語體育節目的錄音帶

低數據速率/數據時延小 - 通過電話收聽 James Earl Jones 實況節目

噪聲抗擾度

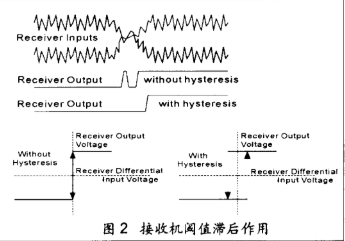

工業環境面臨大電流組件產生的挑戰,如:馬達、電泵、開關電源、焊接設備以及機器人技術等。為了確保可靠的網絡運行,必須具備對上述噪聲源的抗擾能力。物理層需要合理接地、絕緣以及收發器功能。網絡中的高信號電平會提高信噪比。盡可能高的接收機閾值電平(常稱為“噪聲抑制”)可以從噪聲中分辨出有效信號。接收機閾值的滯后作用可以降低信號轉換過程中噪聲造成錯誤開關的可能性。 圖2說明滯后作用是如何提高噪聲抑制的。

不過,上述每種噪聲抗擾度的改善都需要付出一定代價。高信號電平需要更高的功率,因而有可能對其他組件產生噪聲。高接收機閾值意味著系統更易出現介質信號損失,從而縮短允許的網絡長度。接收機滯后作用在不合理均衡的情況下會產生傳播延遲和脈寬失真。請注意在圖 2 中,滯后作用下的接收機輸出與無滯后作用時相比出現微小的響應延遲。

網絡長度

網絡的另一個指標是數據能夠傳輸的距離。工業網絡通常需要較消費類、計算機或車載應用更長的連接距離。限制可允許的網絡長度的因素包括:介質損耗與電噪聲感應 (Noise pickup) (二者都會影響信噪比)以及介質的傳播延遲(影響時延)。

無論介質是銅線、光纖還是無線電都會出現損耗。光纖損耗極低(λ=1310 nm 時為 0.3 dB/1000m),因此采用光網絡可以實現超長距離的連接。典型的雙絞線銅線具有較高的損耗,頻率為 1 MHz 時每 100 米的損耗約為 1.5dB~5dB。如欲了解有關各種網絡的典型線纜衰減對比,請參見圖 4 。

TIA/EIA-485-A 標準 (RS-485) 規定的單位負載將假設的電流-電壓負載單位定義為對比收發器的依據。RS-485 收發器提供額定 1/8 單位負載,在不超過標準情況下在同一總線上允許掛接多達 8′32 或 256 個收發器。

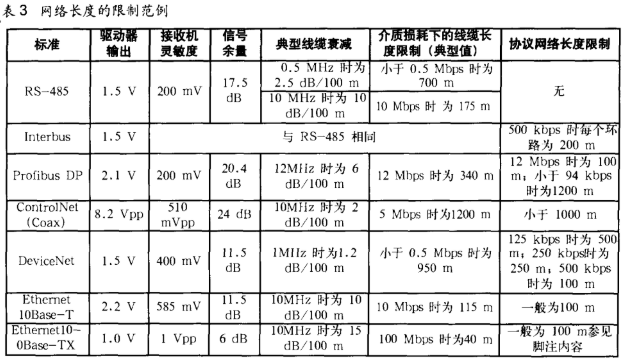

網絡標準通過要求比接收電平高得多的發送信號幅度來彌補介質損耗。例如,RS-485 信令要求至少 1.5 V 的驅動器輸出以及 200 mV 的接收機閾值。這樣可以產生 7.5 的系數,或者 17.5dB 余量,這使低信令速率下的線纜長度可允許達到 1,200 米左右。表 3 顯示了典型工業網絡的計算范例。請注意:確定最長允許網絡長度時介質損耗并非唯一需要考慮的因素。

表3: 網絡長度的限制范例

應用示例

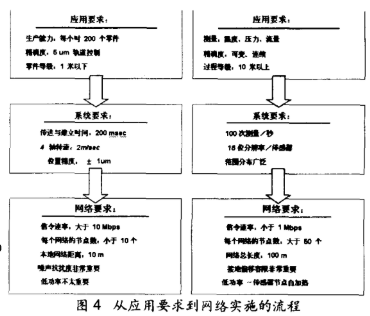

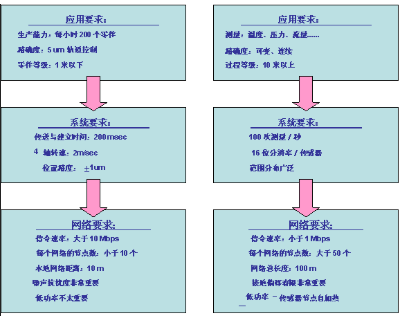

采用基于 RS-485 物理層 (PHY) 的網絡解決方案范例說明了為什么網絡實施對支持應用性能來說至關重要。高精度運動控制應用與多傳感器過程控制應用的要求對比說明了系統要求對網絡設計選擇的影響(參見圖 4)

在運動控制范例中,刀具速度 (tool speed) 與編碼器精度共同決定高數據速率。與網絡距離一樣,節點數量也會受到限制。數據時延對于位置與速度信息同樣至關重要(用于關閉伺服環路)。在本應用中,由于數據速率方面的要求,因此不適于速度較慢的網絡,如:DeviceNet 或 HART。本應用還可采用其他網絡,如:100Base-TX 以太網、Profibus 或 ControlNet。

圖6: 從應用要求到網絡實施的流程

在過程控制范例中,整體信令速率不太重要,因為過程時間常數遠遠大于運動控制應用。該網絡可能跨越很長的距離, 而且連接數十個節點。局部大電流浪涌可能會造成節點之間的接地偏移。由于節點數較多,因此 Profibus 不太合適,而速度較低的網絡(如:DeviceNet 和 Interbus)更適合這種應用。

DeviceNet 所基于的 CAN (ISO11898) 物理層根據節點之間的線纜傳播延遲所需要的時間限制網絡長度。因此,允許的線纜長度比介質損耗計算的預測值。

100Base-TX 以太網接收機一般采用自適應均衡技術來補償線纜損耗。因此,允許的線纜長度比通過簡單介質損耗計算的預測值要長。

上述范例中的每種應用都會限制解決方案的總成本、與其它系統或現有硬件的互操作性以及與其它現場支持應用共同使用下的標準化進程。

總結

本文僅簡略論述了各種自動化現場總線之間幾個方面的對比及做出選擇時要權衡的因素。各種選擇方案之間的深層分析需要很長的篇幅。確定最佳解決方案的關鍵在于終端的應用性能,同時始終需要在速度、功率、節點數量、噪聲抗擾度以及網絡長度等參數之間進行設計權衡。廣泛的現場總線應用表明工程師已經找到了優化特定應用的各種解決方案。

責任編輯:gt

電子發燒友App

電子發燒友App

評論