美國國立衛生研究院(NIH)人類微生物組計劃(HMP)第二階段——人類微生物組整合計劃(iHMP)研究成果重磅發布,以Nature封面、兩篇Nature論文和一篇Nature Medicine論文的形式,闡述了人類微生物組和宿主之間的相互作用,對懷孕和早產、炎癥性腸病(IBD)以及糖尿病等疾病的影響。至此,于 2007 年啟動的浩大的 HMP 項目也基本宣告結束。人類微生物組計劃表明,微生物群落是人類生物學的一個組成部分,在人類健康方面發揮著重要作用。人類微生物學研究的大量發現,提高了人類對于多種疾病的認識,開拓了與微生物群落相關疾病的預測新手段,也引領了以飲食補充、菌群移植等為基礎恢復人體微生物群落的疾病治療新方法的發展。

圖 | 5 月 30 日凌晨Nature和Nature Medicine發表的三篇 HMP 成果文章(來源:Nature)作為人類微生物組計劃的第二階段,人類微生物組整合計劃旨在利用各種組學技術,對懷孕和早產群體、炎癥性腸病患者和 2 型糖尿病患者三個不同隊列人群的微生物組和宿主進行分析,建立綜合的縱向數據集,探索微生物組和宿主的時間動態變化(如免疫響應和新陳代謝),以理解這些疾病中的微生物-宿主互作影響。美國麻省理工學院和哈佛大學 Broad 研究所的計算生物學和生物信息學教授 Curtis Huttenhower 表示,“人類微生物組學計劃,總體上是一項了解微生物組對健康影響,以及創建一個研究微生物組以發現新的疾病診斷和治療方法的研究人員資源社區的旗艦型項目。作為這項計劃的一部分,我們的研究結果為早期發現即將發生的疾病活動鋪平了道路,這也就意味著我們可以積極采取治療干預,或者尋找潛在的新的生化治療機會,以應對 IBD(炎癥性腸病)。”研究之一的論文作者、Broad 研究所的 Jason Lloyd-Price 表示,“考慮到微生物群落與我們的健康有著如此緊密的聯系,這些結果為我們如何避免這種關系出錯時出現的問題,以及我們如何更好地管理這些終生伴侶,提供了線索。”Nature 當天同期發表的多篇評論文章也指出,人類微生物組計劃將人體中發現的與健康相關的微生物置于中心舞臺上,該項目的第二階段顯示了微生物的紊亂如何與宿主疾病過程相關聯。對于宿主-微生物組相互作用的機制探究,提供了豐富、獨特的數據資源,并代表了未來人類微生物組多學科研究的范例,對于未來的精準醫學方法也具有重要價值。人類微生物組計劃

2003 年 4 月 15 日,由 6 國科學家共同參與的人類基因組計劃(HGP)繪制出完整的人類基因組圖譜。這個被譽為生命科學 “登月計劃” 的研究項目,歷時 10 多年、耗資 30 億美元完成人類染色體中 30 億個堿基對組成的核苷酸序列測定,為人類揭開自身奧秘奠定了堅實的基礎。

在人類基因組計劃完成后,許多科學家認識到解密人類基因組并不能完全掌握人類疾病與健康的關鍵問題,因為人類對與自己共生的巨大數量的微生物群落還幾乎一無所知。據估算,人體內存在著數以萬億計的微生物,僅人體腸道內就寄生著 10 萬億個細菌,是一個成年人自身細胞數量的數倍!正常情況下一個人拉出的“粑粑”,除去水分的固體物中約有 50% 都是腸道細菌的“尸體”。而且多項研究發現,這些寄生在人體中的微生物在人體多種生理生化功能中發揮著重要作用。比如它們能夠影響體重和消化能力,能夠抵御感染,影響自身免疫疾病的患病風險,甚至還會影響人體對癌癥治療藥物的效果。

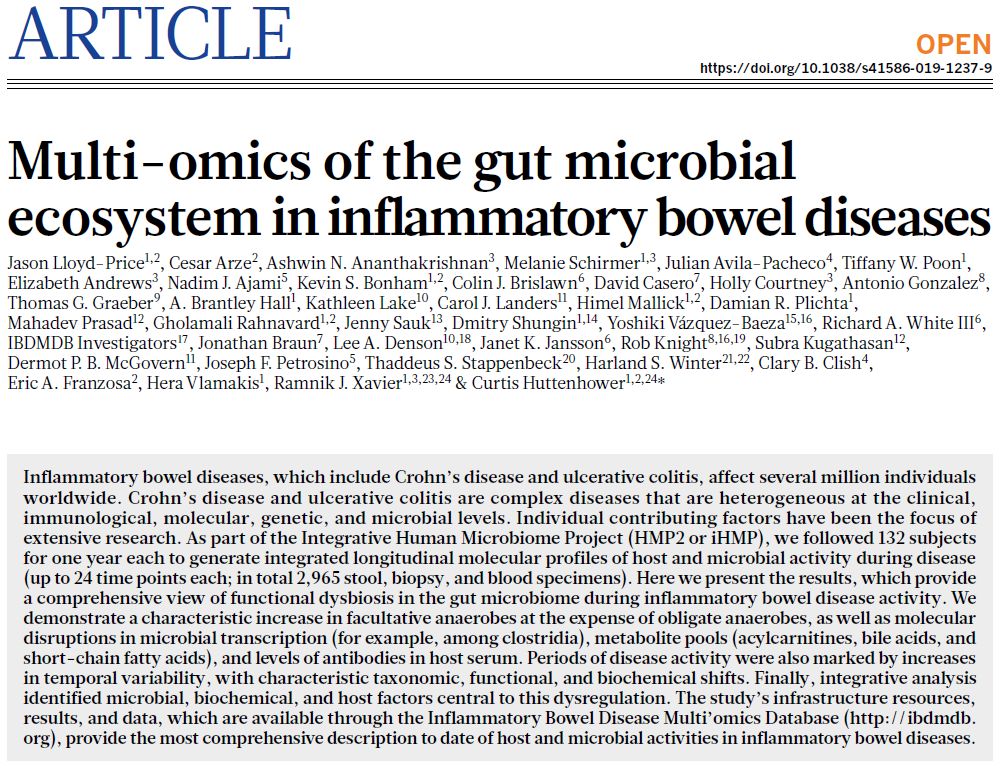

圖 | 人體鼻腔細菌群落的彩色掃描顯微圖(來源:STEVE GSCHMEISSNER/SPL)但一個人的健康狀態與體內微生物群落聯系背后的機制仍未得到解釋。人體內究竟有多少種微生物共生?在一個人懷孕或病毒感染過程中,微生物群落如何動態變化? 微生物群落的哪些變化代表了健康變化的原因?它們如何與免疫系統和新陳代謝等生理過程相結合?微生物移植為何又成為一些人疾病成功治療的條件?為了更加科學全面地了解人類微生物組,探究人體微生物與疾病健康之間的關聯,2007 年美國國立衛生研究院聯合眾多研究機構正式啟動人類微生物組計劃,該項目也被認為是人類基因組計劃的延伸。HMP 第一階段(HMP1)于 2013 年結束,來自美國麻省理工學院和哈佛大學 Broad 研究所、貝勒醫學院、華盛頓大學醫學院和 J. Craig Venter 研究所的研究人員,通過對 300 名健康個體鼻腔、口腔、皮膚、胃腸道和泌尿生殖道的微生物群落進行 16S rRNA 測序,識別了生活在人體內各個部位的數千種細菌、真菌以及病毒,揭示了人體微生物群落的復雜性,證明了寄生在人體內的微生物是人類生物學不可或缺的一部分,也挑戰了醫學界認為微生物只是傳染病病原體的傳統觀點。2014 年,HMP 第二階段(HMP2)即iHMP啟動,旨在特定疾病人群的縱向研究中通過分析微生物組和宿主活動,以及創建微生物組和宿主功能特點的整合數據集來研究這些相互關系,并進一步闡明人體微生物在健康和疾病中的關鍵作用。

圖 | HMP 第一階段和第二階段(來源:Nature)在這個階段,iHMP 使用多種組學技術從微生物組相關病癥的三個不同人群隊列研究中,創建來自微生物組和宿主的綜合縱向數據集,分別是由弗吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)陰道微生物群落研究小組領導的“微生物組學研究:懷孕整合”(MOMS-PI)項目、由美國麻省理工學院和哈佛大學 Broad 研究所 Ramnik Xavier 和 Curtis Huttenhower 領導的多機構研究團隊開展的炎癥性腸病(IBD)多組學數據庫(IBDMDB)項目,以及由斯坦福大學人類宿主和微生物組領先專家領導的整合個人組學計劃(IPOP)。陰道微生物與懷孕、早產

早產(PTB)可能對新生兒造成嚴重后果,包括死亡和長期殘疾。在美國,大約 10% 的分娩是早產兒,發展中國家的早產發生率更高。環境因素包括女性生殖道的微生物組,是早產的重要原因。值得注意的是,研究人員曾發現這些因素對非洲裔女性的影響更大,她們也承擔著最高的早產風險。近幾十年來,全球嬰兒死亡率已經大幅下降,但早產的發生率并沒有太大變化,預測個體早產發生風險的進展也停滯不前。作為 iHMP 的一部分,MOMS-PI 項目團隊與西雅圖兒童醫院、全球防止早產和死產聯盟(GAPPS)的合作,旨在更好地了解微生物組和宿主在整個妊娠期間的變化,并對孕婦微生物組進行識別表征,以評估其對早產風險的影響。在本項研究中,孕婦和新生兒樣本數據在弗吉尼亞聯邦大學和 GAPPS 附屬的診所采集。研究人員在整個孕期、分娩、出院和隨訪期間,通過多次出診從孕婦身體多個部位采集標本,并進行健康調查問卷;而對新生兒則在分娩、出院和隨訪時采樣。MOMS-PI 團隊縱向追蹤 1527 名婦女,共收集 206437 份樣本,包括產婦陰道、口腔、直腸、皮膚、鼻腔、血液、尿液和嬰兒產品,以及嬰兒臍帶和臍帶血、胎糞和第一次糞便、口腔、皮膚和直腸。

圖 | 與自發性早產相關的人體微生物分類(來源:Nature)通過對 597 名孕婦的 12039 份樣本以及其中 45 名早產兒和 90 名足月分娩對照者的 16S rRNA、宏基因組、宏轉錄組和細胞因子譜的縱向分析,研究團隊發現,早產婦女陰道內的卷曲乳桿菌(Lactobacillus crispatus)水平明顯較低,而 BVAB1、Sneathia amnii、TM7-H1、一組普氏菌屬(Prevotella)物種和另外 9 個分類群的水平較高。此外,MOMS-PI 研究團隊還描述了 BVAB1 和 TM7-H1 的第一個代表性基因組,發現這些與早產相關的引導菌群與陰道分泌物中的促炎細胞因子(包括 IL-1β、IL-6、MIP-1β和嗜酸性粒細胞趨化因子-1)相關。而這些發現顯示出評估和預測早產風險的新機會。MOMS-PI 研究團隊確定了陰道微生物群、宿主反應和妊娠結局之間的有趣關聯,這些關聯與某些自發性早產病例中陰道變化微生物的參與觀察一致。隨著微生物組、其他環境因素和新數據的加入,有望提高我們預測妊娠早期早產風險的能力,通過識別高危患者促進臨床試驗,甚至能夠實現針對性的治療。腸道菌群與炎癥性腸病

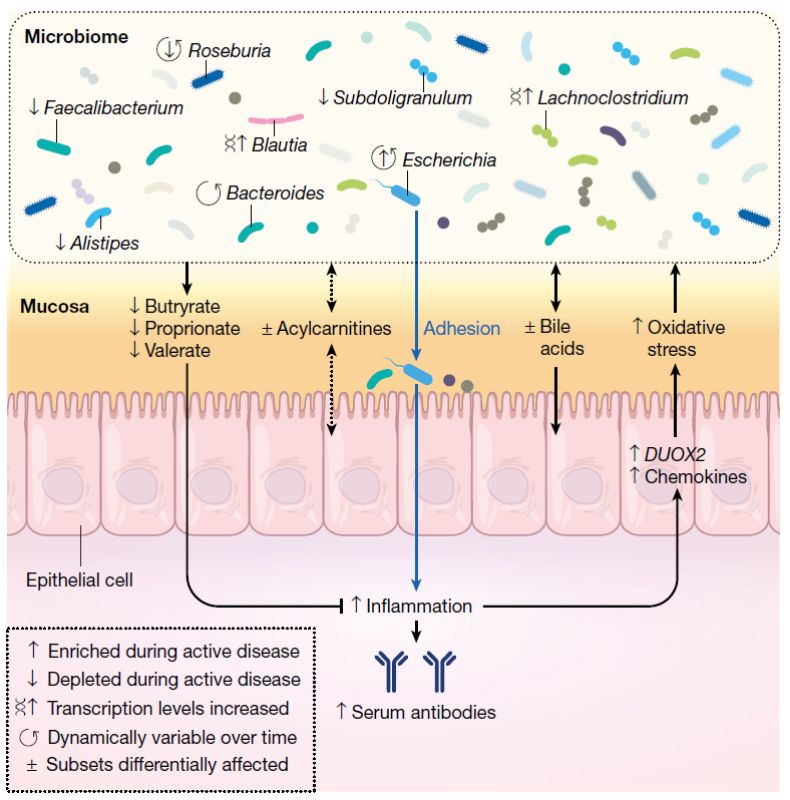

炎癥性腸病(IBD)包括克羅恩病(CD)和潰瘍性結腸炎(UC),影響全球數百萬人,在過去 50 年里發病率一直在增加。克羅恩病和潰瘍性結腸炎是受臨床、免疫、分子、遺傳和微生物水平上混雜影響的復雜疾病,病因和發病機制至今尚未完全明確。有研究指出,IBD 與城市化、飲食模式轉變、抗菌藥物暴露、體內微生物穩態等多種因素相關。腸道微生物不僅一直以來被認為與 IBD 發病密切相關,一些研究甚至發現糞便菌群移植能夠作為 IBD 治療干預的新方法。為了更好地了解成人和兒童 IBD 腸道微生物群隨時間的變化,IBDMDB 項目團隊對來自五個臨床中心的 132 人進行跟蹤研究。克羅恩病、潰瘍性結腸炎患者和非 IBD 對照組的樣本分別在麻省綜合醫院(成人初發病人)、艾莫利大學(兒科初發病人)、辛辛那提兒童醫院(兒科新發病人)和西達賽奈醫療中心(成人建冊病人)采集。每個患者采集三種不同標本:縱向糞便樣本、定期組織活檢和定期血樣。在為期一年的研究中,研究團隊共收集了 1785 個糞便樣本、651 個腸道活組織檢查和 529 個血液樣本,并盡可能地從同一組樣品中產生多個分子譜,包括糞便宏基因組、宏轉錄組、宏蛋白組、病毒組、代謝組,以及宿主外顯子組、表觀基因組、轉錄組和血清資料等,同時觀察多種類型的宿主和微生物分子及臨床活動隨時間的變化,生成疾病期間宿主和微生物活動的綜合縱向分子譜。

圖 | IBD 患者宿主-微生物組動力學(來源:Nature)在這里,研究團隊揭示炎癥性腸病活動期間腸道微生物組功能性失調的綜合視圖。研究證明在 IBD 疾病發展期間,兼性厭氧菌的典型增加是以專性厭氧菌為代價的,也對應著微生物轉錄(例如梭狀芽胞桿菌)、代謝物(酰基肉堿、膽酸和短鏈脂肪酸)以及宿主血清中抗體水平的變化。此外,同時進行的轉錄組學和粘膜組織切片 16S 擴增子分析也確定了可能塑造微生物群落的潛在宿主因子,特別是一些趨化因子,在疾病活動期間參與了潛在的失調相互作用。IBDMDB 研究項目提供了迄今為止炎癥性腸病中宿主和微生物活動的最全面的描述,對于在 IBD 疾病過程中微生物組和宿主免疫反應的各種差異識別,也指明了治療 IBD 的新潛在方向。微生物組與糖尿病

過去 30 年來,全球糖尿病發病率持續上升,糖尿病患者數量已高達 4.22 億(其中 90% 以上是 2 型糖尿病),每年造成全球 150 萬人直接死亡。糖尿病前期是發展為 2 型糖尿病的高風險狀態,通常難以被診斷。每年大約有 5% 的糖尿病前期患者會發展為糖尿病患者,而 70% 的糖尿病前期患者最終會在他們的一生中患上糖尿病。

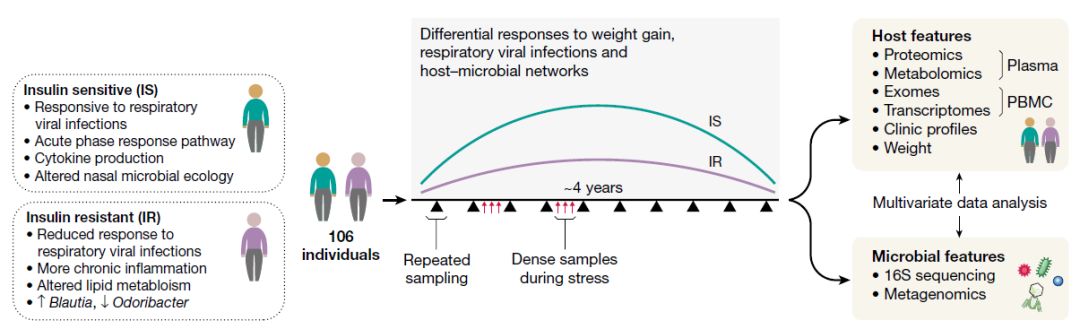

研究表明,糖尿病前期和 2 型糖尿病通常與胰島素抵抗有關,即細胞對正常分泌的胰島素產生抵抗失去降低血糖的響應,而發生胰島素抵抗的具體機制,以及糖尿病早期向 2 型糖尿病完全轉變的關鍵過程,目前尚未明確。為了更好地了解 2 型糖尿病早期階段宿主和微生物的動態互作,領導 IPOP 項目的斯坦福大學研究團隊對 106 名健康和糖尿病前期患者進行了為期四年的跟蹤調查,記錄這些患者每個季度的呼吸道病毒感染(RVI)等健康狀況,并采集了受試者的血液樣本和微生物組樣本(包括鼻咽拭子和糞便、尿液樣本),對轉錄組、代謝組、細胞因子和蛋白質組以及微生物組的變化進行了深入分析。這個豐富的縱向數據集揭示了許多見解。首先,健康狀況在個體之間是不同的,同時顯示出不同的內部變化和/或個人之間的變化;其次,經歷呼吸道病毒感染(RVI)或體重變化的個體在這些擾動期間顯示出數千個特定的分子和微生物變化,并且胰島素抵抗和胰島素敏感個體對擾動的反應非常不同。比如在 RVI 期間,胰島素抵抗的參與者表現出明顯的炎癥反應減少和延遲,而且與胰島素敏感的參與者相比,胰島素抵抗參與者的腸道微生物發生了改變。此外,胰島素敏感個體在 RVI 期間鼻微生物的豐富度和多樣性均有所下降,而胰島素抵抗組則無明顯變化;

圖 | 糖尿病前期患者飲食干擾和感染時的宿主和微生物反應差異(來源:Nature)第三,對成千上萬個分子進行的全局聯合分析,揭示了胰島素抵抗個體與胰島素敏感個體之間的特定聯系,而胰島素抵抗個體與胰島素敏感個體之間的聯系則不同,這表明兩組宿主-微生物相互作用的模式不同;最后,IPOP 團隊確定了 2 型糖尿病發病前個體的早期分子特征,包括炎癥標志物白細胞介素-1 受體激動劑(IL-1RA)和高敏 C-反應蛋白(hs-CRP) 。此外,這項研究的另一個重要目標是評估宿主微生物組多組學和相關的新興技術如何能夠更好地管理病人的健康。IPOP 團隊發現,隨著時間的推移,對每個個體的測量數據可以及早發現不同受試者潛在的疾病狀態,例如,一些人在空腹血糖測試中首次顯示出糖尿病范圍內的測量值,而另一些人則在血紅蛋白 A1c、口服葡萄糖耐量測試,甚至是連續血糖監測中才顯示出糖尿病范圍內的測量值。這些結果以及隨時間推移血糖失調的詳細表征說明了 2 型糖尿病發展的異質性。總體而言,IPOP 研究揭示了葡萄糖失調和健康個體在健康和疾病期間不同的反應,這些數據也導致了微生物相關的、臨床可操作的健康發現,包括代謝疾病、心血管疾病、血液或腫瘤疾病以及其他領域,這些疾病信號往往在癥狀出現之前就已經存在,顯示出利用包括微生物組在內的大數據更好地預測和管理人類健康的能力。人類微生物組學的下一步

在過去十年中,用于人類微生物組研究的資金投入超過 17 億美元,最大的科研投資(約10億美元)發生在美國,其中約 20% 的資金投入了 NIH 的人類微生物組計劃。NIH人類微生物組計劃也促進了全球其它人類微生物組研究項目的開展,歐盟、中國、加拿大、愛爾蘭、韓國和日本也開展了類似的大型項目。

微生物組學研究的進展也引起了產業界的關注。目前,用于以人體微生物為基礎的診斷和治療的產品市場規模估計在 2.75 億美元至 4 億美元之間,預計到 2024 年,這一數字將增至 7.5 億至 19 億美元。

包括 HMP 在內的人類微生物組研究結果共同表明,微生物組是人類生物學的一個重要組成部分,也證實了微生物組對人類健康和發展的重要性。宿主個體間的差異以及高度多樣的微生物群落動態變化,推動了使用多種互補縱向測量方法進行群體微生物研究新方法的發展,也強調了用機理模型跟蹤此類研究以驗證因果關系的必要性。HMP 項目也正在創造人類微生物組研究所需的最豐富資源。僅從數據量上來看,HMP1 和 HMP2 兩個階段總共產生了 42 TB 的多組學數據,這些數據都在 HMP 數據協調中心(DCC)存檔和管理,供全球科研人員無限制使用。

而 HMP 項目成功結束,更大的意義在于為所有人類微生物組研究人員留下了一筆持久的“資產”,提供了豐富的數據和生物樣本資源。很顯然,HMP 的研究結果為未來的研究揭示了許多新的研究途徑和技術,使 NIH 和其他研究機構能夠在此基礎上繼續更好地開展工作。不過,與任何大型研究一樣,iHMP 提出的新問題比它所回答的要多。即使從納入 iHMP 的三項研究來看,微生物群落中個體間基線差異及其隨時間動態變化的病因學并不明顯。許多免疫和生化反應似乎與一些宿主個體所特有的菌株有關,但尚不清楚這些菌株對其相關的疾病表型是否充分或必要。如今,與人類相關的微生物學也已經超越了傳染病和胃腸道疾病,擴展到了幾十年前幾乎無法想象的領域,包括新陳代謝、腫瘤、母嬰健康和中樞神經系統,我們也期待著基于該項目資源的新發現,以及未來令人興奮的發現。對于未來 10 年人類微生物組研究的重點,美國國家人類基因組研究所HMP項目主任 Lita Proctor 在Nature雜志同期發表評論文章指出,要實現基于微生物組的醫學夢想,還需要增加我們對宿主-微生物相互作用的生態學和進化層面的理解。-

-

細菌

+關注

關注

0文章

16瀏覽量

7294 -

微生物

+關注

關注

0文章

27瀏覽量

8905

原文標題:人類微生物組計劃第二階段成果重磅發布,揭示萬億共生微生物對人類健康的影響

文章出處:【微信號:deeptechchina,微信公眾號:deeptechchina】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

生物傳感器的主要組成包括_生物傳感器的分類

《一云多芯算力調度研究報告》聯合發布

寧波博奧生物ATP熒光檢測儀,達到10e – 18mol檢測限值,手握國家最高級認證“王牌”

微流控技術在病原微生物檢測中的研究進展

生物濾波器在環境保護中的應用

英飛凌削減投資,推遲居林晶圓廠擴建

IR700與SSG5防火墻如何建立VPN模板?

FX3第二階段引導加載程序需要第二微秒延遲,否則SPI閃存讀取將失敗,為什么?

研究人員:微生物電池可能會對遠程應用產生巨大影響

國產車規級MCU發展進入階段三,曦華科技如何用“MCU+”引領細分應用賽道

【創客營】新品體驗!機器視覺VisionBoard開發板免費試用

薩科微大力開拓海外市場,在土耳其精準營銷出成果

人類微生物組計劃第二階段成果重磅發布!

人類微生物組計劃第二階段成果重磅發布!

評論