水下機器人也稱無人遙控潛水器,是一種工作于水下的極限作業機器人。由于水下環境惡劣危險,人的潛水深度有限,所以水下機器人成為開發海洋的重要工具。水下機器人都有哪些鮮為人知的“十八般武藝”?一起來看看吧。

“可變形”的水下機器人

美國一家公司研發了一型名為Aquanaut的“可變形”水下潛艇,可在潛艇與人形機器人模式間自由轉換。

這種名為Aquanaut的新型潛艇被譽為“多功能水下機器人”,可在“潛艇”模式下下潛到水下數百英里,亦可“變形”為可進行精準操作的機器人。這一重達1050公斤的龐然大物的動力來自兩個后推進器。

這種新型潛艇擺脫了對母艦和操作人員的需要,同時又具有強大的態勢感知和修改任務的能力。

水下步行機器人

一種有助于探險家和科學家進行探索的新工具——巨型機器蟹問世。制造者們稱它是世界上最大且潛水最深的水下步行機器人。CrabsterCR200水下探測器重635公斤,被設計用來像真甲殼綱動物一樣在海底移動,通過復雜技術穩定自身。

根據設想,這個機器人可用于科學探索項目,安裝用于石油和天然氣的管道等設施。科研組在一個宣傳錄像中設想機器人可撿起物體,但真實版本并沒有這些功能。

由于這個機器人的尺寸和體重,它可能代替水肺潛水員,在強大的水下暗流中執行任務。它可用6條腿穩定身體,在強大水流中低下“頭”,翹起“臀”,迎著水流前進。這個機器蟹配有11部相機,其中包括通過反射聲波在渾濁海水中識別方向的聲學相機。

2018亞洲消費電子展上,來自上海的約肯機器人(上海)有限公司,帶來了最新產品——BW Space智能追蹤水下無人機,打破了水下探索是專業潛水員的特權,普通人也能體驗探索水下世界的樂趣。

BW Space首次將圖像識別和智能追蹤技術應用到水下機器人中,在0.2-7米內識別出目標人物,鎖定拍攝對象,啟動自動跟蹤拍攝模式,水下拍攝更智能和流暢。相比上一代水下機器人,BW Space拍攝性能更加優越,續航能力也更強勁,可以支持長達7小時的水下拍攝,最大下潛深度達到100米,其中4K高清攝像頭能夠捕捉更加細膩的畫面。

BW Space具備的拍攝技術、下潛深度以及續航能力,讓其可廣泛運用在水下攝影、水下探索、潛水娛樂、海底勘測、考古、科研教學、安全搜救、海洋環境保護等多個領域。

海底采礦機器人

海底火山活動,讓大洋底部遍布貴金屬。錳結核就是其中的一種礦石。那些數量巨大、表面呈黑色或棕褐色、形狀和大小與土豆相似的石塊中含有30多種金屬元素,包括富有商業開發價值的錳、銅、鈷、鎳,以及多種稀土元素。

總部在加拿大多倫多的鸚鵡螺(Nau-ti1us)礦業公司與一家深海挖掘機專業公司合作,制造了3種遙控機器:海底挖掘機、深海機器人和真空抽吸機,它們將協同作業,從海底采集礦石,粉碎成適當大小的顆粒運送到地面。

2011年,鸚鵡螺公司從巴布亞新幾內亞獲得俾斯麥海20年的開采租賃權。第一個站點被稱為So1wara1,約有21個足球場的大小,包含24萬噸銅、2.5萬磅黃金,還有銀和鋅,總價值可達到30億美元。

無人無纜潛水器

“潛龍三號”是目前我國最先進的無人無纜潛水器。在深海復雜地形進行資源環境勘查時,“潛龍三號”具備微地貌成圖、溫鹽深探測、甲烷探測、濁度探測、氧化還原電位探測等功能。

“潛龍三號”可用嘴內的前視聲納感知前方障礙物,肚皮底下的高度計感知離底高度,操控眼睛內的水平槽道推進器和左右分布四個鰭的動作,實現潛水器前進后退、上浮下沉、左右轉向,實現智能避障。

同時,“潛龍三號”肚子里的慣導系統能計算自己所處的位置,并將其位置及工作狀態等信息,通過背部的聲通信系統發送至母船,并能虛心接受母船發送來的準確位置信息予以改正,結合肚子底下的高度計感知的高度信息、深度計感知的深度信息,正確打開或關閉各個探測設備,在一片漆黑的深海自主“翻山越嶺”,按設計的使命完成任務。

水下搜索機器人

“蝠鲼機器人”,它大約有35厘米長63厘米寬,重量約為680克。它的每一個胸鰭都有一個電動馬達提供動力,借助這對柔軟的胸鰭它能夠暢游長達10個小時。

這種機器人能夠用于執行搜索和營救工作,而且也能夠進行水下調查和檢測,比如環境組織正在進行的那些水下調研。研究人員稱,這種蝠鲼機器人甚至能夠以集群的形式進行部署,實現更快、更高效的搜尋和調查。蝠鲼機器人在水池測試時獲得了良好的機動性。它的最快速度能夠達到2.3英尺每秒(0.7米每秒),幾乎相當于1.6英里每小時(2.57公里每小時)。

與真正的蝠鲼一樣,這種機器人的身體設計成了寬而且扁平的樣子,這意味著研究人員能夠在它的腹部安裝多種傳感器。魚鰭設計似乎比推進器有著更大的好處。除了不太可能被雜亂的水草纏住之外,它們產生的湍流要少于推進器。從整體上來說,蝠鲼機器人趨向于給海洋生態系統帶來較少的環境影響。

可探測核反應堆的水下機器人

2017年,日本東京電力公司使用一款名叫“迷你翻車魚”(Little Sunfish)的水下機器人,調查福島第一核電站3號機組反應堆安全殼內聚積的核污水情況,旨在找出熔落的廢棄核燃料的具體位置和形狀,為核廢料取出方案收集信息。

這款機器人由東芝公司與國際核退役研究所(IRID)共同研發,長30厘米,直徑約13厘米,主要依靠后部螺旋槳在水中行進,前后均配有攝像頭和LED燈,并配備有劑量計輻射探測器收集數據。該機器人由團隊通過電纜進行遠程操作,一人引導機器人,另一人調整傳輸數據的電纜。此前東芝也有用于反應堆內部檢查的水下機器人,但這次特別開發的機器人更為輕巧,且抗輻射能力更強。

操作員將機器人發送到已知水位最高的3號反應堆的安全殼內。機器人通過連接到安全殼的管道進入反應堆內部。通過在反應堆內拍攝圖像調查內部結構損壞情況,并在被毀壞的反應堆內找到燃料。

水下蛇形機器人

挪威研發了一款水下蛇形機器人Eelume,用于對水下設備進行檢查、維修,如海底管道和石油鉆井平臺等等。

Eelume采用模塊設計,可以通過更換抓取器和清潔刷等可拆卸部件以完成不同的任務。蛇形設計使得Eelume可以去到其他機器無法觸及的狹窄空間開展工作,還可以通過扭動身軀在強力水流中停留。除此之外,Eelume在不工作時可以自行連接到海底基座,所以無論表面情況如何,它都可以隨時運作。

Eelume可以永久安裝在水底中參與任務,這在未來可以減少大型船只的使用,從而節省成本。該項目未來的研發計劃包括制造低價的3D打印模型和可以在深水域操作的機器人。

-

水下機器人

+關注

關注

2文章

94瀏覽量

13714 -

潛水器

+關注

關注

1文章

17瀏覽量

7674

原文標題:能變身會采礦,這些水下機器人你見過嗎?

文章出處:【微信號:tjrobot,微信公眾號:天津機器人】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

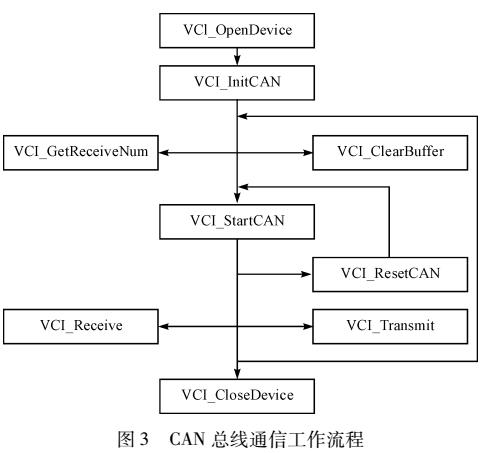

水下機器人便攜式遙控單元設計

【NanoPi NEO2試用申請】水下機器人探測項目

【BeagleBone Black試用體驗】水下機器人初涉

TDK-Lambda電源在系留無人機及水下機器人中的應用

如何設計水下機器人嵌入式控制系統?

水下機器人制作需要實現哪些功能呢

技術到應用面臨幾道坎 我國水下機器人需乘勢而上

水下機器人研發挑戰海外市場

水下機器人發展現狀,虛假繁榮還是水下機器人元年

一種水下機器人的水面平臺控制系統設計

我國水下機器人關鍵技術研究領域,還需不斷發展突破

水下機器人亟待解決的關鍵技術問題

博雅工道多款水下機器人相繼問世

水下機器人的設計與實現

這些水下機器人你見過嗎?一些水下機器人產品的介紹

這些水下機器人你見過嗎?一些水下機器人產品的介紹

評論