隨著汽車智能互聯化的快速推進,以人臉身份識別,疲勞檢測預警等為代表的特定功能量產車落地加快。與此同時,由于上述功能技術涉及到AI視覺技術,更多的人工智能技術企業也在進入汽車市場。

4月25日,國內AI獨角獸商湯科技發布首款智能汽車產品SenseDrive DMS駕駛員監控系統。該系統以原創領先的計算機視覺與深度學習技術,通過深度學習技術和嵌入式芯片優化技術結合,實現對駕駛員疲勞駕駛、駕駛分心、危險動作等駕駛員狀態的實時智能檢測與提醒。

商湯科技SenseDrive DMS系統具備功能齊備的優勢,只需要借助普通IR攝像頭,配合一枚普通芯片及商湯的DMS SDK就能達到人臉識別設備、眨眼檢測眼鏡、注意力檢測設備、分心動作識別設備四合一的效果,輕松實現對駕駛員的全方位狀態檢測。

SenseDrive DMS系統使用高通820A SOC上的ARM CPU、ARM A53等芯片即可實時運行,達到出色的效果,即使使用價格更低的車載芯片IMX6,許多功能的運行速度也可達到實時。

而在2017百度世界大會上,百度也發布了由Apollo團隊開發基于百度大腦的圖像識別技術研發的疲勞駕駛監測系統。彼時,百度宣布Apollo將與一汽合作推進疲勞駕駛監測項目的落地及量產。

駕駛疲勞是指駕駛員由于睡眠不足或長時間持續駕駛造成的反應能力下降,這種下降表現在駕駛員困倦、打瞌睡、駕駛操作失誤或完全喪失駕駛能力。美國印第安那大學對交通事故原因的調查研究發現85%的事故與駕駛員有關,車輛和環境因素只占15%。

1999年4月,美國聯邦公路管理局首先提出了把PERCLOS作為預測機動車駕駛員駕駛疲勞的可行方法。經過多年的發展,目前,PERCLOS方法已被公認為最有效的、車載的、實時的駕駛疲勞測評方法。

現有駕駛人疲勞狀態的檢測方法可大致分為基于駕駛人生理信號、基于駕駛人生理反應特征、基于駕駛人操作行為和基于車輛狀態信息的檢測方法。

其中基于駕駛人生理信號、生理反應特征的檢測方案目前涉足企業最多,利用面部識別技術定位眼睛、鼻尖和嘴角位置,將眼睛、鼻尖和嘴角位置結合起來,再根據對眼球的追蹤可以獲得駕駛人注意力方向,并判斷駕駛人的注意力是否分散。

而基于駕駛人操作行為和基于車輛狀態信息的檢測方法更多是傳統汽車零部件廠商和OEM廠商的強項。

比如,大眾汽車的MKE疲勞駕駛識別系統能夠收集和監控駕駛者的駕駛動作和車輛行駛過程中的相關信息,通過分析來判斷駕駛者的疲勞程度,檢測到疲勞駕駛的情況后,儀表屏幕會顯示“咖啡”標識,并會發出提示聲音。

這個疲勞程度是取決于來自轉向角傳感器或電子助力轉向系統的信息。根據這些信息,駕駛員疲勞探測系統會不斷分析駕駛員的轉向行為來確認其狀態,計算出疲勞指數。

現代汽車研發的一套用于防止疲勞駕駛的系統是通過監控駕駛員心率和車輛行駛狀態。例如,當駕駛者心率低于正常值或者車輛忽左忽右地前行時,系統就會判定為疲勞駕駛并發出警告。

奔馳在防止疲勞駕駛方面也有著自己的一套注意力警示系統。這套系統會首先采集駕駛員從剛開始開車的15-20分鐘內的駕駛行為,并為其建檔。

在行駛過程中,通過車輛上配備的一系列傳感器,駕駛員的每一個指令都會被監控,有72項不同的數據會被持續不斷地記錄在車載電腦,包括行駛時間、轉向角、車速、加速度、以及駕駛員在駕駛時候的各種舉動。系統會對這些數據進行監控,然后與檔案中的信息進行對比。

如果系統確定駕駛員處于疲勞駕駛狀態,系統會激活警報,這套系統在車速60km/h時開始啟動。目前該系統已經配備在C、CL、E、GLK、S、GL、SLK、SL級車型上。

目前,國內市場疲勞預警主要量產市場在商用車領域為主。而在乘用車市場,則滲透率相對較低。根據高工智能產業研究院(GGAI)監測數據顯示,截止2017年底,目前在售乘用車型前裝搭載疲勞預警功能的車型占比僅為11.75%,且大多集中在高端車型。

除此之外,基于人臉識別等視覺技術的身份認證,也正在成為更多網約車、分時租賃車隊、新造車實力及自主品牌中高端車型的標配。

早在2016年,國內最大網約車平臺滴滴就宣布將陸續上線‘分享行程’、‘緊急求助’、‘號碼保護’、‘人像認證’等安全功能,確保對司機和乘客的實時安全監控與保護。在此之前,滴滴收購的Uber中國上線的司機人臉識別登陸功能就是與國內人臉識別算法廠商Face++(曠視科技)合作,使用后者開源算法實現功能。

按照2017年交通運輸部和住建部聯合發布的《關于促進小微型客車租賃健康發展的指導意見》,明確提出未來“電子圍欄”、人臉識別、車聯網等功能將率先被應用到共享汽車。

隨后,首汽集團旗下新能源共享汽車品牌Gofun出行宣布已啟用“人臉識別”技術對駕車用戶身份進行驗證,進一步提升平臺監管力度,有效降低業內潛在的非注冊人駕駛等安全隱患,而Gofun出行也因此成為全國首個應用人臉識別技術的共享汽車平臺。

Gofun使用的同樣是Face++研發的FaceID互聯網身份驗證服務,通過人臉識別和證件識別等技術,提供從遠程終端到云端對比的身份驗證服務,來保障租車賬戶信息與駕駛人身份信息一致。

而在前裝量產車方面,獨立ID身份賬號,通過大數據為用戶提供“千人千面”的個性化服務及體驗,成為時下新造車實力和傳統汽車智能互聯升級的必備配置。

在國內量產車市場,榮威RX5首創用“一個超級ID身份”登陸的概念,車主的每一次駕駛汽車、使用服務,都會在云端生產大量數據信息,同時聯通具備獨立ID身份賬號的AliOS斑馬智能車機。

而剛剛發布的吉利GKUI同樣是給每一位吉利車主分配一個專屬身份ID,車主只要通過登錄認證,便可獲得G-STORE、G-錢包及導航、伴聽、語音助理、E路通等第三方應用功能模塊使用授權,系統將會記住車主的習慣、喜好。

獨立ID身份+人臉識別,在今年陸續發布的各大車企的概念車可見一斑,BYTON概念車提出了人臉識別進入系統,在車輛兩側的B柱上,分別嵌入了三顆臉部識別攝像頭。長城汽車旗下WEY全新概念電動SUV正式命名“WEY-X”。該車采用了全新的純電動平臺打造,并搭載智能互聯技術、3D全息影像以及人臉識別等技術。

而奇瑞汽車最新旗艦SUV瑞虎8則支持指紋識別/人臉識別認證代替之前的數字密碼進行認證,東風風光與百度聯手打造的首款智能轎跑型SUV——風光iX5也搭載了后者的人臉識別功能。

去年底,斑馬智行系統2.0進行了全面的更新,相較于斑馬1.0版本,引入了人臉識別、AR技術(增強現實技術)、車內視頻直播等。

彼時,百度Apollo開放平臺也重磅發布了全球首款人車AI交互系統——Apollo小度車載系統。系統提供智能語音助手、人臉識別、疲勞監測、AR導航、HMI、車家互聯、智能安全等多個AI核心能力。

-

人工智能

+關注

關注

1796文章

47666瀏覽量

240274 -

人臉識別

+關注

關注

76文章

4015瀏覽量

82308

原文標題:人臉身份識別,疲勞預警...AI視覺+汽車“遍地開花” | GGAI視角

文章出處:【微信號:ilove-ev,微信公眾號:高工智能汽車】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

高校開源開發者培養分論壇亮點前瞻

算力大模型持續火熱誰來為智算中心降降溫

汽車行業AI視覺檢測(下):創新驅動品質提升

AI干貨補給站04 | 工業AI視覺檢測項目實施第三步:模型構建

機場無人機反制設備:守護空域安全的科技新力量

使用全新NVIDIA AI Blueprint開發視覺AI智能體

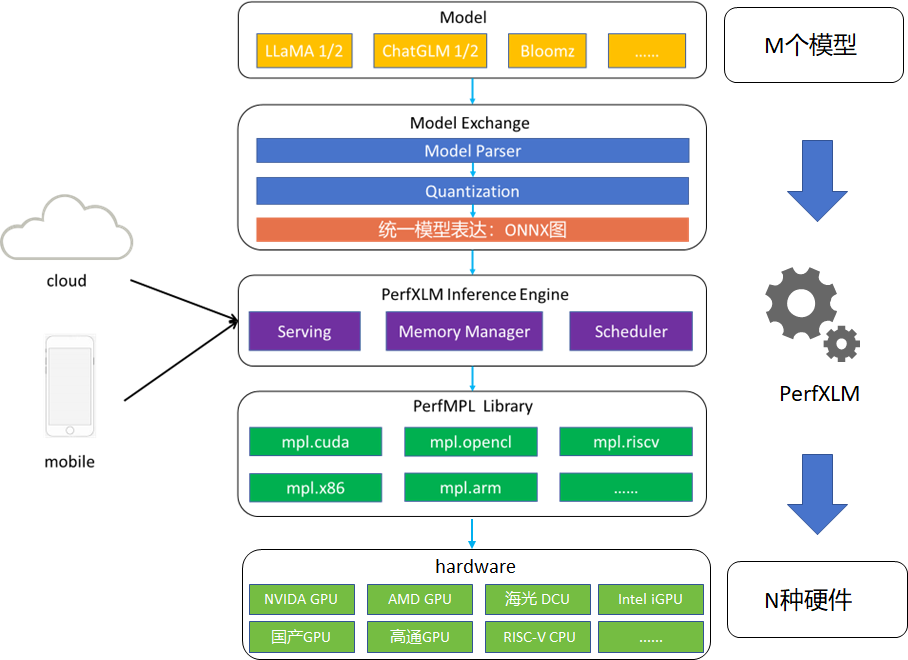

澎峰科技高性能大模型推理引擎PerfXLM解析

使用TI Edge AI Studio和AM62A進行基于視覺AI的缺陷檢測

均普智能“視覺AI”拓展工業應用新邊界

PROPHESEE 攜手 AMD,推出業界首款兼容 Kria? KV260 視覺 AI 入門套件的事件視覺解決方案

阿丘科技:生成式AI與行業視覺大模型驅動工業AI視覺2.0

軟通計算斬獲中央國家機關2024年臺式計算機批量集中采購項目最大份額

為什么跑AI往往用GPU而不是CPU?

AI視覺+汽車“遍地開花”

AI視覺+汽車“遍地開花”

評論