這一芯片可容納10種器官細胞,進而模擬人體內的循環系統。

今日消息,來自麻省理工的科學家們打造了一種被稱為“人體芯片”的裝置。據介紹,這種微流體設備能夠模擬藥物對幾大重要器官的影響,而不是針對肝臟等單一器官。

麻省理工的研究員表示,這個微流體平臺是由塑料制成的,可容納了各種人體細胞,然后讓液體在其中流動來模擬血流,從而模擬人體內的循環系統。

目前,這一“人體芯片”能夠將10種不同器官的細胞整合到一起,分別是肝臟、肺、腸道、子宮內膜、大腦、心臟、胰腺、腎臟、皮膚和骨骼肌。一般情況下,“人體芯片”中的“人體器官”可多次利用,但最多也僅能維持四周時間。

在細節部分,為了限制水分蒸發并維持濕度,該微流體平臺的下方還嵌入了一個水泵裝置。

一直以來,在藥物研發等實驗上,科學家們多是在小白鼠、豬牛羊等動物的身上進行測試,以查看藥效等等。不過,人與動物畢竟是不一樣的,此前“喝王老吉能延長10%壽命”事件中,就有專家明確的表示,因為大鼠與人屬于不同物種,在大鼠試驗中取得的結論并不一定適用于人體。

借助于這一“人體芯片”,科學家們的藥物測試則開辟出了一種新的方式,且成效更為貼近人類。研究的合著者Linda Griffith也表示:“借助我們的人體芯片,你能夠讓藥物進行分散并且觀察藥物對器官組織的影響,并且測量它們的新陳代謝的速度。”

與此同時,譬如藥物服用之后出現的并發癥等等,科學家們通過“人體芯片”也可以做到盡早發現,而不是在藥物已經大規模走向市場后才發現問題。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。

舉報投訴

相關推薦

為在青少年中營造學科學、愛科學、用科學的濃厚氛圍,1月14日,由市委組織部、市委教育工委、團市委共同主辦的“小小科學家”品牌發布暨科學探索研

![的頭像]() 發表于

發表于 01-15 21:17

?196次閱讀

研究,創新科研新范式。這一點在西湖大學的科研項目中已得到體現。 成立于2018年的西湖大學是由施一公院士領銜創辦的、聚焦前沿科學研究的研究型大學,該校鼓勵科學家們探索AI與各學科交叉融合,為科研創新提速。為此,西湖大學在浪潮信息等企業助力下打造

![的頭像]() 發表于

發表于 12-12 15:59

?250次閱讀

近日,華為車BU自動駕駛領域的昔日明星科學家陳亦倫,如今已開啟了一段全新的創業旅程。據可靠消息,陳亦倫在今年7月正式創立了名為“它石智航”的新公司,專注于具身智能領域的研發與創新。 與陳亦倫攜手共進

![的頭像]() 發表于

發表于 11-28 10:25

?266次閱讀

學習領域的研究與發展。令人矚目的是,邊塞科技的創始人吳翼已正式加入該實驗室,并擔任首席科學家一職。 吳翼在其個人社交平臺上對這一變動進行了回應。他表示,自己最近接受了螞蟻集團的邀請,負責大模型強化學習領域的研究工

![的頭像]() 發表于

發表于 11-22 11:14

?709次閱讀

。

4. 對未來生命科學發展的展望

在閱讀這一章后,我對未來生命科學的發展充滿了期待。我相信,在人工智能技術的推動下,生命科學將取得更加顯著的進展。例如,在藥物研發領域,AI技術將幫助

發表于 10-14 09:21

的效率,還為科學研究提供了前所未有的洞察力和精確度。例如,在生物學領域,AI能夠幫助科學家快速識別基因序列中的關鍵變異,加速新藥研發進程。

2. 跨學科融合的新范式

書中強調,人工智能的應用促進了多個

發表于 10-14 09:12

當芯片中的晶體管隨著摩爾定律向納米級不斷縮小時,發揮絕緣作用的介質材料卻因為厚度縮小而性能快速降低。如何為更小的晶體管匹配更佳的介質材料,成為集成電路領域科學家們的苦苦追尋的目標。 如今,中國科學

![的頭像]() 發表于

發表于 08-09 15:38

?407次閱讀

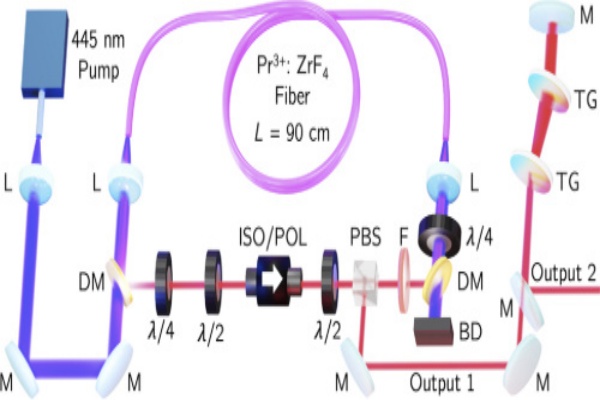

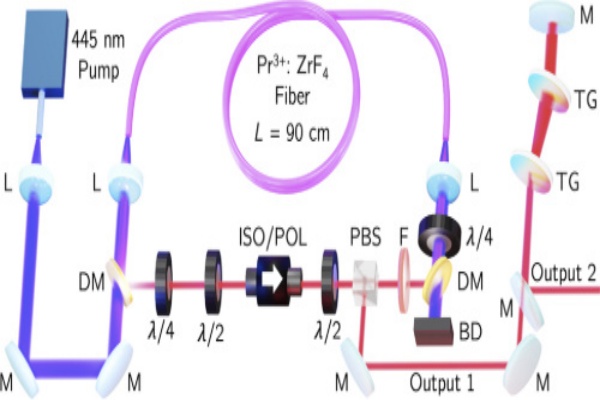

光纖激光器的實驗裝置圖 加拿大拉瓦爾大學科學家開發出了第一臺可在電磁光譜的可見光范圍內產生飛秒脈沖的光纖激光器,這種能產生超短、明亮可見波長脈沖的激光器可廣泛應用于生物醫學、材料加工等領域。通常產生

![的頭像]() 發表于

發表于 07-25 06:43

?363次閱讀

據新華社報道,我國科學家再立新功,又一新型高溫超導體被發現。 復旦大學物理學系趙俊團隊利用高壓光學浮區技術成功生長了三層鎳氧化物,成功證實在鎳氧化物中具有壓力誘導的體超導電性,而且超導體積分數達到

![的頭像]() 發表于

發表于 07-19 15:14

?775次閱讀

在科技探索的征途上,天津大學的科研團隊再次邁出了令人矚目的步伐。7月5日,該校宣布了一項革命性的成果——科學家們利用前沿的干細胞技術,成功培育出了高度模擬人類大腦的類腦器官,并創新性地將其與機器人系統通過先進的片上腦機接口技術緊密相連,開啟了人腦與機器深度融合的新紀元。

![的頭像]() 發表于

發表于 07-08 16:00

?662次閱讀

6月25日,新華社以《突破性成果!祝賀我國科學家》為標題,報道了由我國科學家研發的傳感器成果。 我國科學家研發高通道神經探針實現獼猴全腦尺度

![的頭像]() 發表于

發表于 06-27 18:03

?556次閱讀

消息在業界引起了廣泛關注,因為蘇茨克維曾是OpenAI的聯合創始人及首席科學家,并在去年在OpenAI董事會上扮演了重要角色。

![的頭像]() 發表于

發表于 06-21 10:42

?569次閱讀

2024年4月23日,國家重點研發計劃“先進計算與新興軟件”重點專項“面向復雜物理系統求解的量子科學計算算法、軟件、應用與驗證”青年科學家項目啟動會暨實施方案論證會在合肥順利召開。該項目由合肥綜合性國家

![的頭像]() 發表于

發表于 05-11 08:22

?829次閱讀

這項突破性的科研成果為神經科學家提供了一種前沿的研究方法,有助于深入理解動物感知、認知和行為過程中的神經元級跨腦區協同作用。研究結果已發至《國家科學評論》期刊。

![的頭像]() 發表于

發表于 02-29 10:24

?738次閱讀

Bill Dally于2009年1月加入NVIDIA擔任首席科學家,此前在斯坦福大學任職12年,擔任計算機科學系主任。Dally及其斯坦福團隊開發了系統架構、網絡架構、信號傳輸、路由和同步技術,在今天的大多數大型并行計算機中都可以找到。

![的頭像]() 發表于

發表于 02-25 16:16

?1288次閱讀

科學家研發“人體芯片”代替動物實驗

科學家研發“人體芯片”代替動物實驗

評論