以下文章來源于電子工程師之家

書接上回,前文我們介紹了EMC的三大法寶之一的接地,本次我們就接地方式對輻射發射的影響舉例分析。

Part 1現象描述

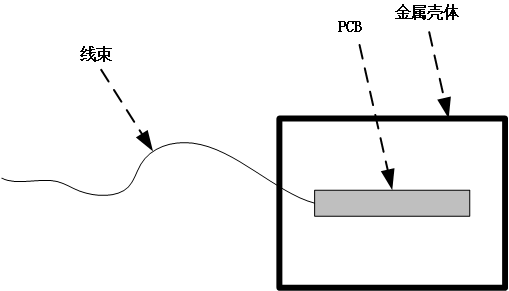

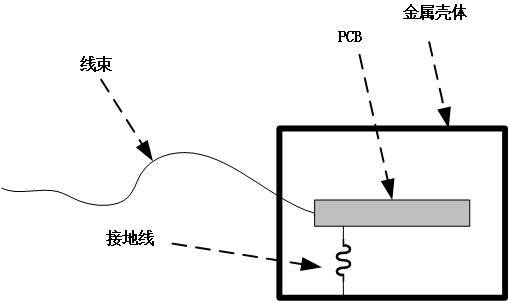

某產品外殼為金屬,產品結構安裝框架示意圖如下圖所示。

在該產品中,PCB只有一個工作地,PCB的工作地與金屬外殼無連接。

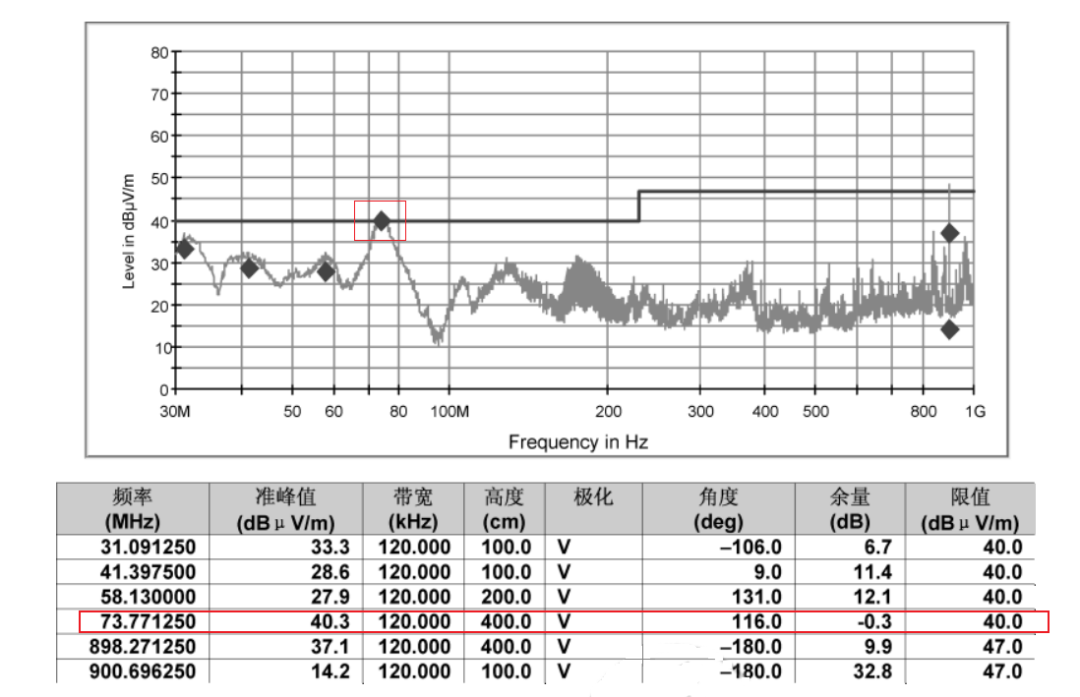

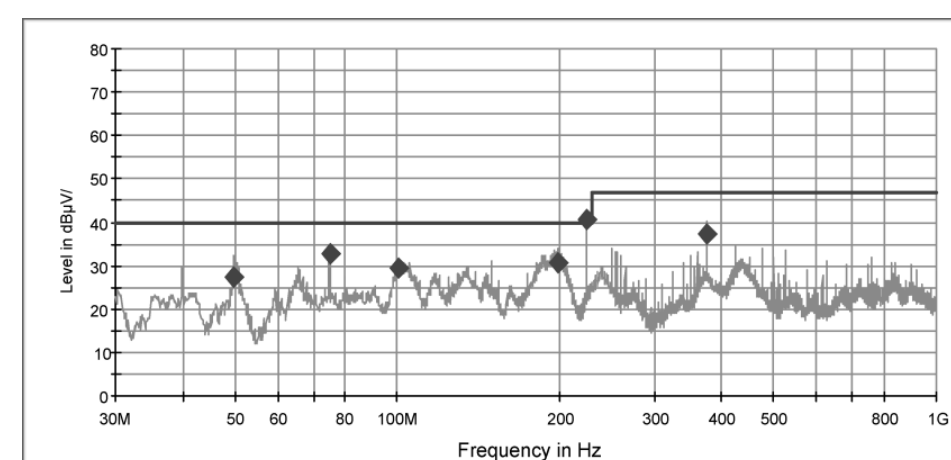

該產品按CISPR22(是歐洲信息技術設備ITE廣泛使用的電磁兼容標準,- 無線電干擾特性 - 限值和測量方法)標準進行輻射發射測量時,發現該產品在頻率73.77MHz處的輻射發射值超過了限值線(參考下圖)。

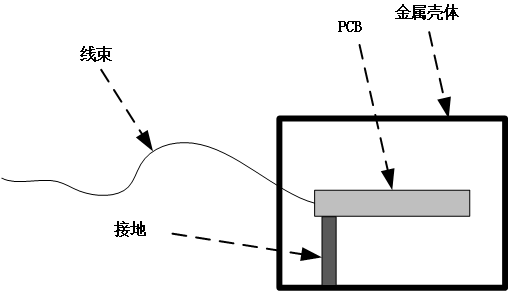

按照前文《EMC的三大法寶之一:接地(二)》中介紹,為了獲得良好的EMC效果,產品在設計時,建議將PCB的工作地直接或通過電容在連接器處接至金屬殼體(如下圖):

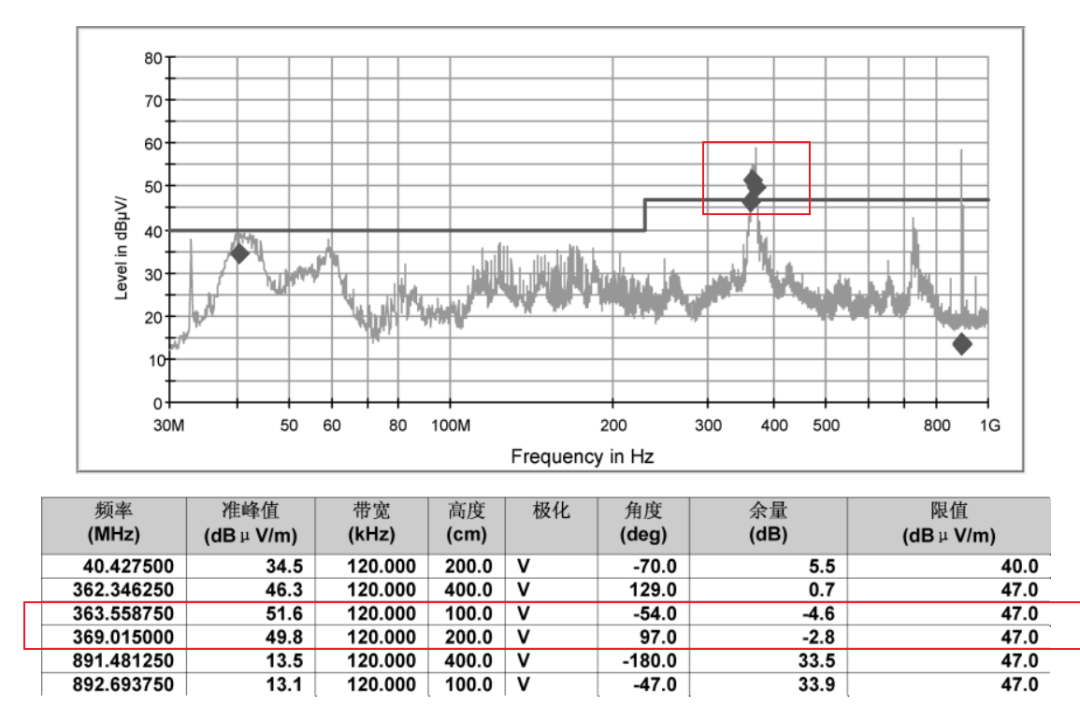

按照上圖示意進行修改后,對產品按照CISPR22標準進行重新測試,測試結果如下:

從測試結果看, PCB的工作地在連接器附近直接接至產品金屬殼體時雖然導致73.77MHz頻率處的輻射降低至限值以下, 但是其它如363.56MHz頻段附近的測試結果反而超過了限值。這真是按下葫蘆浮起瓢啊。

難道前文介紹的結論有誤?

結論肯定是沒有問題的,具體原因請聽我娓娓道來。

Part 2原因分析

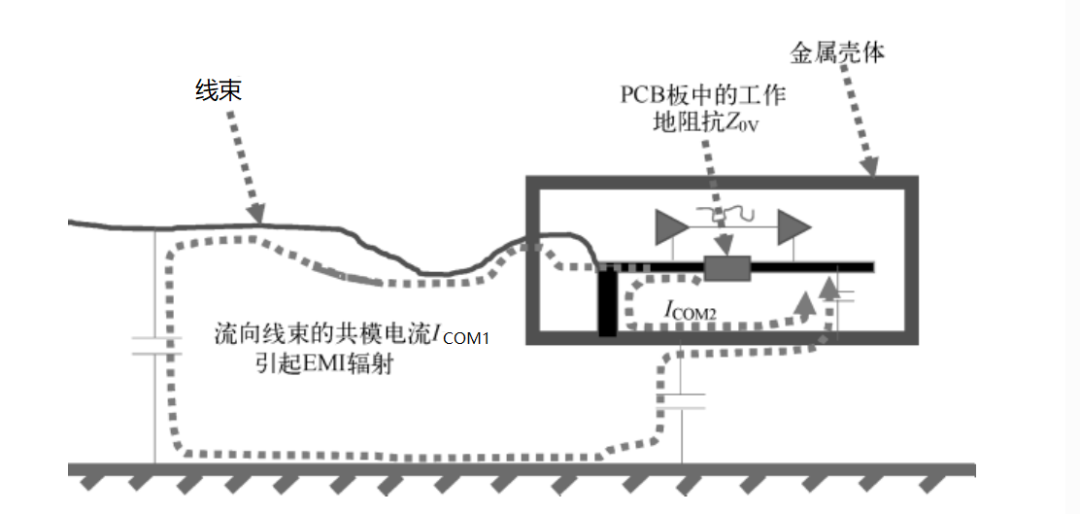

如下圖所示,為PCB接地降低輻射的原理解析。

當 PCB的工作地在電纜接口處與外殼相連時,產生的 ICOM2電流可以旁路本來要流入線束的共模電流 ICOM1 , 從而降低了產品因線束成為等效發射天線而引起的輻射發射幅值。

這就是之前73.77MHz頻率處的輻射降低至限值以下的原因。

那為啥363.56MHz頻段附近的測試結果反而超過了限值?

那是因為我們的接地不但要考慮位置,還要考慮接地方式,并不只簡單的接通即可。

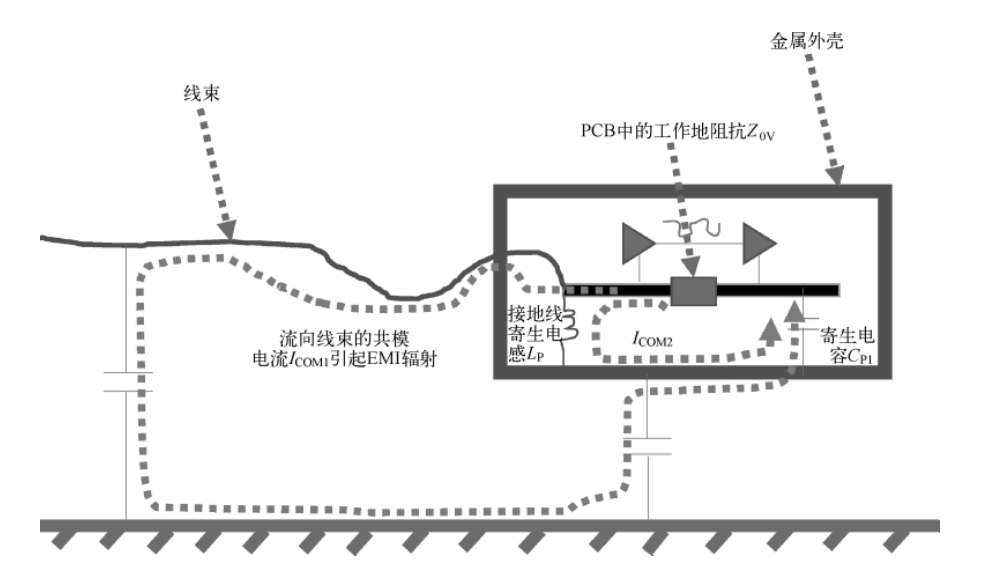

在上面的測試中,實際上是直接用導線將PCB和外殼接在一起的,如下圖所示:

在圖中,PCB的地與外殼互聯的導線存在較大的寄生電感(如10cm的導線,可以等效為100nH的寄生電感)。

如下圖所示為接地存在問題時的解析圖,

如圖所示,接地線等效電感LP和PCB與外殼的寄生電容CP1可以形成LC串聯諧振,諧振頻率由LC的參數(L與線纜長度和線徑有關,C和PCB與外殼之間的距離有關)來決定。

諧振時,回路阻抗最小, 一方面 ICOM2將達到最大,另一方面電感LP和電容CP1兩端的電壓也將達到最高。

正因為諧振時LP兩端的電壓達到最大值, 所以ICOM2也將達到最大,相應的,諧振頻率點上的輻射也達到最高值。

這就是為何PCB的工作地與產品金屬殼體互聯后反而使得產品的輻射在某些頻點上變高的根本原因。

Part 3處理措施

由分析可以看出,某些輻射頻點超標是由于引線電感和寄生電容串聯諧振引起的,所以消除諧振或將諧振點頻率保持在測試頻段范圍之外, 就可以有效解決此問題。

那要如何做呢?

實際上只需要將互聯接地線改為一片長寬比小于3的金屬片或者接地柱即可。

修改優化后的輻射如下圖,順利通過。

Part 4思考和啟示

經過上面的分析,我們都可以得到下面的結論:

對產品的PCB進行接地時,不但位置要對(靠近電纜出口處),接地方式同樣重要。原則上,在測試頻段范圍內,PCB與外殼之間需要形成等電位的互連。

如果不能形成等電位的互聯,會引起個別諧振頻點出現超限值的現象。

所謂的等電位互連, 就是實現在EMC的測試頻段范圍內PCB的工作地與產品金屬殼體之間形成較低的阻抗(包括寄生電感感抗和電阻)。

如何實現等電位互聯呢?可以參考下面兩種方法:

1)PCB和工作地和產品外殼之間采用主動搭接的形式(如將PCB的地平面與產品外殼的金屬表面用螺釘鎖緊;或者在PCB的工作地和外殼之間用導電材料進行填充)

2)如果PCB的工作地和產品金屬外殼之間用其它導體互聯,則要求導體的長寬比小于3(通常導體長寬比要求小于5,小于3效果更好),導體和PCB以及外殼之間采用主動搭接的方式。

-

pcb

+關注

關注

4323文章

23128瀏覽量

398711 -

接地

+關注

關注

7文章

775瀏覽量

45709 -

emc

+關注

關注

170文章

3936瀏覽量

183438 -

輻射發射

+關注

關注

0文章

42瀏覽量

11741

原文標題:案例分析——接地方式對輻射發射的影響

文章出處:【微信號:EMC_EMI,微信公眾號:電磁兼容EMC】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

供配電系統中性點及其接地方式

自備電廠系統中性點接地方式探討

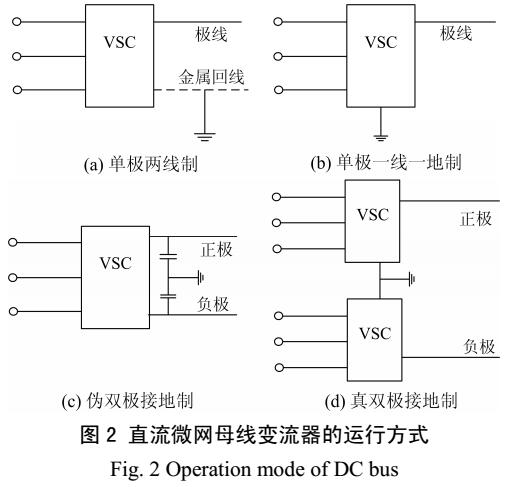

柔性直流配電網接地方式對故障的影響

光伏站內用直流微網的接地方式分析

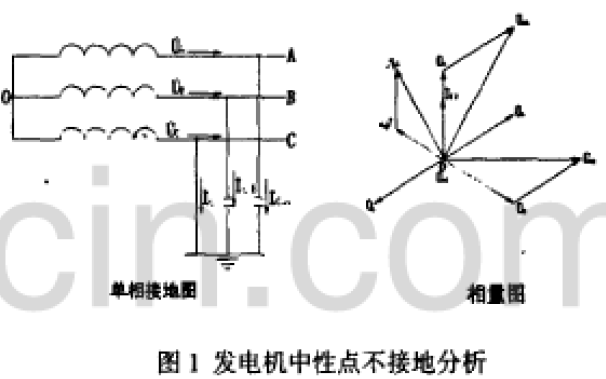

水電站發電機中性接地方式有哪些和分析計算及接地變壓器的應用說明

電力系統中性點接地方式有哪些

變壓器中性點接地方式有幾種

電力系統中性點接地方式分類

變壓器中性點有哪些接地方式?

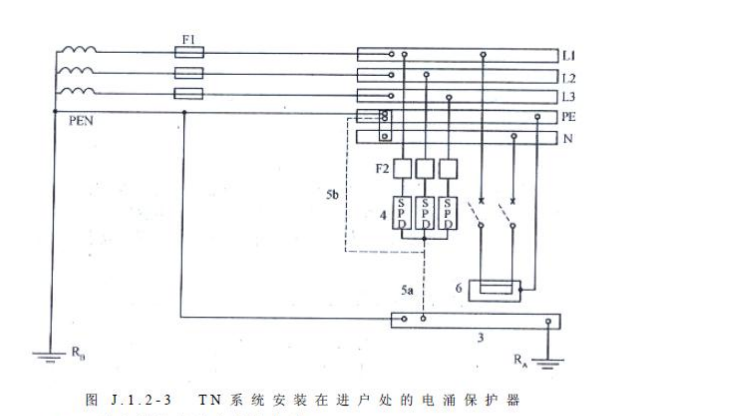

不同的接地方式,浪涌保護器怎么選型

接地方式對輻射發射的影響分析

接地方式對輻射發射的影響分析

評論