一、背景

在當今城市化進程不斷加速的背景下,城市內澇已成為許多地區面臨的嚴峻挑戰。隨著極端天氣事件的頻發,短時間內的大量降雨往往導致城市排水系統不堪重負,進而引發道路積水、交通癱瘓、居民生活受困等一系列問題。為了有效應對這一挑戰,城市內澇預警監測系統應運而生,它利用現代信息技術,通過實時監測、數據分析與預警發布,為城市管理者和居民提供及時、準確的內澇風險信息,為防災減災工作提供有力支持。

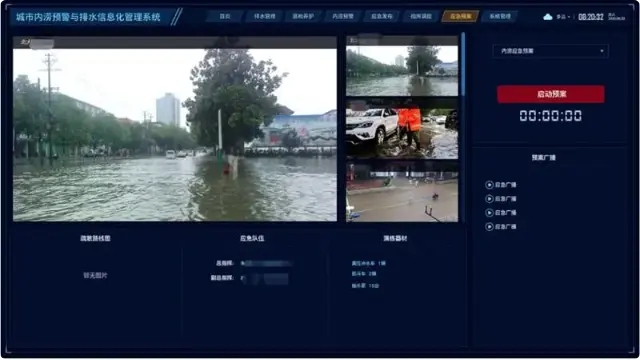

二、系統介紹

城市內澇預警監測系統利用先進的市政物聯網技術、云計算技術、GIS技術、自動控制技術、通訊技術、數據庫技術等技術,可以實現城區水位監測、內澇預警、自控排水、數據傳輸等功能一體化。水利部門可以借助該系統整體把握整個城區內澇狀況,及時進行排水調度,同時可利用該系統實時獲取各路段的實時積水水位,并借助廣播、LED屏、短信等媒體為廣大群眾發出預警信息,避免人員、車輛誤入深水路段造成人身、財產損失。

三、系統組成

城市內澇預警監測系統由四個層面組成:數據采集層、數據傳輸層、數據處理與分析層、預警發布與應急響應層。

1、數據采集層

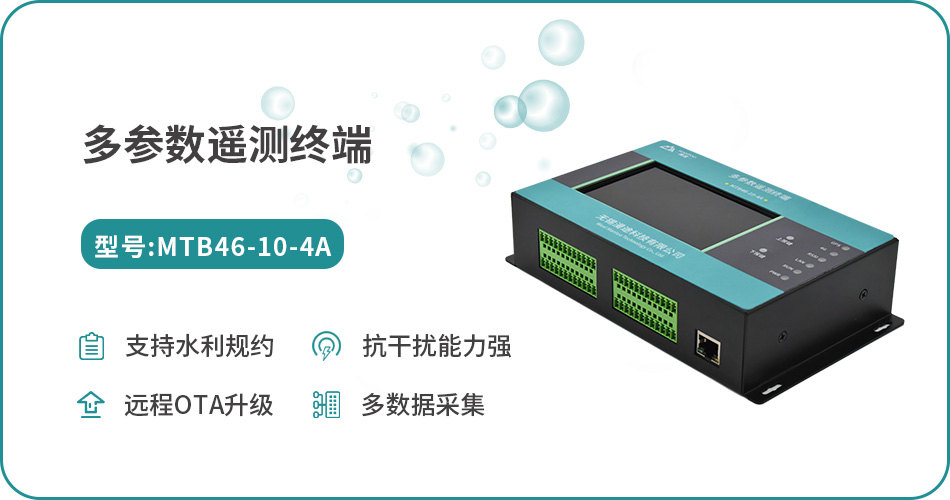

數據采集層是系統的“眼睛”和“耳朵”,主要由各類傳感器組成,包括但不限于雨量計、水位計、流量計、雷達測雨儀等。這些傳感器分布在城市的不同區域,如易積水路段、河流湖泊周邊、排水管網節點等,實現對降雨強度、水位變化、排水流量等關鍵參數的實時監測。

2、數據傳輸層

數據傳輸層負責將采集到的數據快速、準確地傳輸至數據處理中心。這通常依賴于無線通信網絡(如4G/5G、NB-IoT)、有線網絡或衛星通信等多種方式,確保數據的實時性和可靠性。

3、數據處理與分析層

數據處理與分析層是系統的核心,它接收來自數據采集層的數據,進行清洗、整合、存儲,并運用大數據分析、機器學習等先進技術對數據進行深度挖掘和分析。通過構建內澇預警模型,結合實時氣象預報、歷史內澇記錄等信息,預測未來內澇風險,并生成預警報告。

4、預警發布與應急響應層

預警發布與應急響應層負責將預警信息及時傳達給相關部門和公眾。通過官方網站、手機APP、短信、社交媒體等多種渠道,向不同用戶群體發布不同級別的預警信息,包括預警等級、影響范圍、建議措施等。同時,與應急管理部門建立聯動機制,確保在預警發布后能迅速啟動應急預案,減少內澇帶來的損失。

四、系統特點

1、智能聯動

預設相應的內澇防汛參數,在惡劣天氣情況下可以提前判斷內澇汛情的到來,聯動LED實時發布信息,且本地可預警的同時并可以聯動現場排水設備進行及時排水,避免和延緩城市內澇的發生。

2、地圖定位

系統支持地圖定位,可快速通過地圖查找確定現場位置,結合數據跟蹤顯示,直觀動態的觀察了解終端設備的相關信息,更好的管理布置全局,實現系統布局的信息化。

3、防汛預警

系統預先錄入以往出現內澇的水雨情數據,將實時上報的水雨情信息進行科學化計算處理,在內澇情況未發生前提前預估和預警,更能對接第三方系統,讓人民群眾和相關單位更及時的獲取汛情信息并做好應急措施準備。

4、報表顯示

系統軟件具備地圖展示、數據存儲、數據查詢、數據統計、曲線分析等功能,可導出為EXCEL報表或直接打印。

5、通用接口

系統采用開放性數據庫結構設計,具備標準的接口調用,滿足第三方平臺的數據調用和共享,實現信息的最大化利用。

6、信息多元

可接多路攝像頭同步多角度對現場情況進行實時圖片抓拍,更結合靈活通用的LED對接,實現信息即時多元化。

7、穩定可靠

系統采用高規格工業級設計、研發、測試、生產,通過專業測試環境嚴格測試,完全可以應付城市內澇現場的復雜惡劣環境,大大減少和簡化了系統的維護和售后工作。

五、系統優勢

1、提高預警準確性

通過集成多種數據源和先進的分析算法,城市內澇預警監測系統能夠更準確地預測內澇風險,減少誤報和漏報情況的發生。

2、增強應急響應能力

系統能夠提前預警,為城市管理者和居民預留充足的應對時間,有助于制定和實施有效的應急措施,減輕內澇災害的影響。

3、提升城市管理效率

系統提供的實時數據和預警信息,有助于城市管理者更好地了解城市排水系統的運行狀況,及時發現并解決問題,提高城市管理效率。

4、增強公眾防災意識

通過向公眾發布預警信息和防災知識,系統有助于增強公眾的防災減災意識,提高自我保護能力。

六、未來展望

隨著物聯網、大數據、人工智能等技術的不斷發展,城市內澇預警監測系統也將不斷升級和完善。未來,系統有望實現更高精度的實時監測、更智能化的預警分析、更廣泛的覆蓋范圍以及更便捷的公眾服務。同時,加強與其他城市管理系統(如智慧交通、智慧水務等)的聯動,形成更加高效、協同的城市管理體系,守護城市安全,助力城市信息化發展。

-

監測系統

+關注

關注

8文章

2756瀏覽量

81530 -

信息化

+關注

關注

1文章

493瀏覽量

21202 -

智慧城市

+關注

關注

21文章

4275瀏覽量

97730

發布評論請先 登錄

相關推薦

城市內澇預警監測系統,守護城市安全,助力城市信息化發展

城市內澇預警監測系統,守護城市安全,助力城市信息化發展

評論