本系列文章,我們在從事提高電池性能研究30多年的東京工業大學特命教授菅野了次先生的監修下,從什么是鋰離子電池、到被稱為下一代鋰離子電池的全固態電池的研究狀況,做一個全面介紹專題。

這里是第三講,談談鋰電池發明獲得諾貝爾獎的事兒以及鋰離子電池的普及史。

監修人:菅野了次

東京工業大學 科學技術創成研究院 特命教授(名譽教授)

菅野了次先生于1980年大阪大學研究生院理學研究科無機及物理化學專業課程結業。1985年成為理學博士。任神戶大學理學部副教授后,2001年任東京工業大學研究生院綜合理工學研究科教授,2016年任該大學物質理工學院教授,2018年任該大學科學技術創成研究院教授、全固態電池研究組組長,2021年任該科學技術創成研究院特命教授、全固態電池研究中心主任。

1. 鋰離子電池研發還獲得了諾貝爾獎

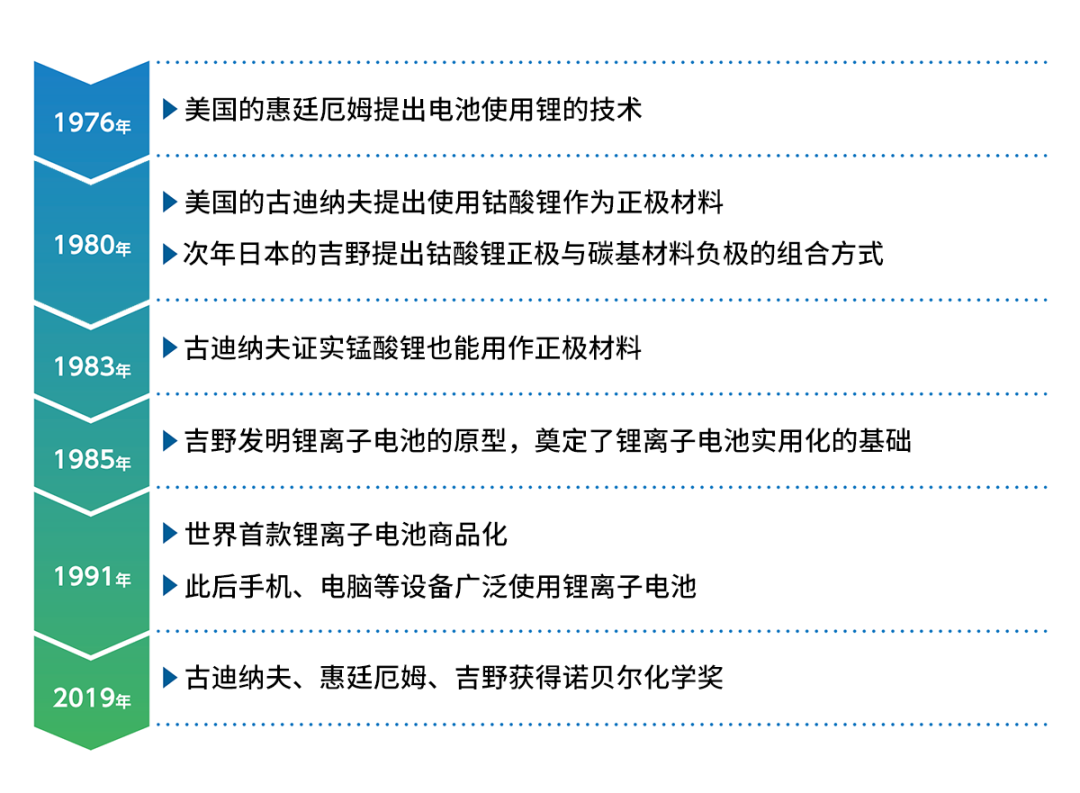

2019年諾貝爾化學獎頒予了為鋰離子電池的研發做出貢獻的工程師吉野彰、物理學家約翰·古迪納夫、化學家斯坦利·惠廷厄姆三位研究人員。

鋰離子電池為何會在世界上受到如此關注,甚至獲得了諾貝爾獎?

可以說其原因就在于鋰離子電池的實用化,不僅在電池發展史上,在人類歷史上也有著重要的意義。

如果像鋰離子電池這樣小型輕量的二次電池沒有實用化,大家所用的智能手機和電腦可能就不會像現在這么小。電動汽車充一次電能開的距離也會很短,實用化就可能遙遙無期。其他像現在不僅在航空拍攝,在高空巡視、物流運輸等各個領域都看好的無人機之類的新工具可能也不會問世。

鋰離子電池實現了鉛蓄電池、鎳鎘電池和鎳氫電池難以達到的小型輕量化,孕生出了甚至能改變社會機制的各種工具。諾貝爾獎頒予三位研究人員,不單是表彰他們在電池開發領域的貢獻,也包含這種對人類社會發展的貢獻。

其實在獲得諾貝爾獎之前,鋰離子電池在2014年曾獲得被譽為工程學界諾貝爾獎的“查爾斯·斯塔克·德拉普爾獎”。表彰約翰·古迪納夫、西美緒、Rachid Yazami、吉野彰為鋰離子電池的普及和基本結構開發做出的貢獻。

2. 鋰離子電池的歷史

可以說在人類歷史上留下濃墨重彩的一筆的重大發明——鋰離子電池是如何問世的呢?

將鋰用于電池的技術是1976年由當時美國石油公司的技術人員惠廷厄姆提出的。那時的結構為正極材料使用二硫化鈦,負極材料使用鋰。然而二硫化鈦與鋰組合的電池無法作為二次電池穩定地工作。因此鋰電池作為釣魚用的浮標電池和一次性相機的閃光燈電源等不能充電的一次電池實用化。

到了1980年,研究鋰電池的古迪納夫提出了用鈷酸鋰作為正極材料,次年吉野提出鈷酸鋰正極與碳基材料負極的組合方式。

1983年古迪納夫證實廉價的錳酸鋰也能用作正極材料,其后吉野發明了正負極之間離子穩定移動的技術,奠定了鋰離子電池作為二次電池實用化的基礎。

到了1990年代,手機、筆記本電腦等個人設備所用的鋰離子電池上市發售。最初被手機行業所用,其后廣泛用于便攜式音響、筆記本電腦。采用鋰離子電池的原因在于因設備本體小型化,所需電壓下降,原本需要5.5V現在只需3V。由此與使用三節只能輸出1.25V電壓的鎳鎘電池相比,使用一節能輸出3V以上電壓的鋰離子電池效率更好。

繼90年代信息技術相關商品的移動化之后,2006年后的ET(Environment Energy)革命推動了電動汽車需求高漲,具有適合電壓高、能量密度大等汽車用二次電池性能的鋰離子電池也被用于電動汽車相關用途。

就這樣鋰離子電池被廣泛用于各種商品,隨著產量的增加,成本下降,使用場景越來越廣。

3. 讓鋰離子電池得以普及的電池壽命

鋰離子電池被廣泛采用的原因可以說也在于與其他的二次電池相比,壽命長這一特點。那么鋰離子電池的壽命到底比其他電池長多少呢?

有幾個因素決定電池的壽命。鋰離子電池在放電時,其反應與其他的二次電池發生的電池反應有所不同,因此鋰離子電池電極老化少。此外能反復充放電,自放電小也是延長壽命的因素。

如果用數值來表示電池壽命,使用循環次數和日歷壽命。循環次數表示如果將電池從放電到極限,充電量衰減到0%的狀態充滿電到100%,然后完全放電到0%的狀態作為一個循環,能反復充放電的次數。日歷壽命表示電池在規定的充電狀態下即使擱置也能使用的時間。

電池廠家、產品、工作環境和狀況、維護條件等各種因素影響著這些表示電池壽命的數值,不能一概而論地歸究于某一個。例如從經濟產業省發布的“蓄電池戰略”資料來看,鉛蓄電池的循環次數為3,150次,日歷壽命為17年,鎳氫電池的循環次數為2,000次,日歷壽命為5~7年,鋰離子電池的循環次數為3,500次,日歷壽命為6~10年。

由此來看,雖然鉛蓄電池的壽命比鋰離子電池更長,但看它裝到汽車上就知道了,鉛蓄電池又大又重,與鋰離子電池在大小和重量上根本無法相比。

4. 發展著的鋰離子電池

鋰離子電池的基本構成雖然自1983年吉野發明正負極之間離子穩定移動的技術并無多大改變,但在材料和能儲蓄的電量、重量上有了改進。

正極材料從采用1980年古迪納夫提出的鈷系鋰,到采用錳系、鎳系、鐵系等材料,可見成本下降和循環壽命的變化。

至于材料之外的其他方面,為了能更多地儲蓄電量,電池內盡量裝入材料,裝電池材料的外殼從不銹鋼改為疊層以期輕量化等,各個部分都不斷改良至今。

綜上所述、電池在研究人員的不懈努力下,技術不斷發展和成熟。

下一講,我們將談談被認為最有希望成為下一代電池的“全固態電池”. 敬請期待!

審核編輯 黃宇

-

鋰離子電池

+關注

關注

85文章

3254瀏覽量

77926 -

電池

+關注

關注

84文章

10675瀏覽量

131301 -

全固態電池

+關注

關注

0文章

57瀏覽量

4878

發布評論請先 登錄

相關推薦

朗凱威鋰電池定制 電瓶車鋰離子電池工作原理 鋰電池工作放電充電過程

智能化進程中的鋰離子電池

新能源行業鋰離子電池測試

鐵鋰離子電池的優缺點及應用

鋰離子電池化成及分容工藝概述

鋰離子電池的工作原理、特點及應用

鋰離子電池的優缺點

聚合物鋰電池是什么 鋰離子電池和聚合物鋰電池的區別

改變我們生活的鋰離子電池 | 第三講:獲得諾貝爾獎以及鋰離子電池的普及史

改變我們生活的鋰離子電池 | 第三講:獲得諾貝爾獎以及鋰離子電池的普及史

評論