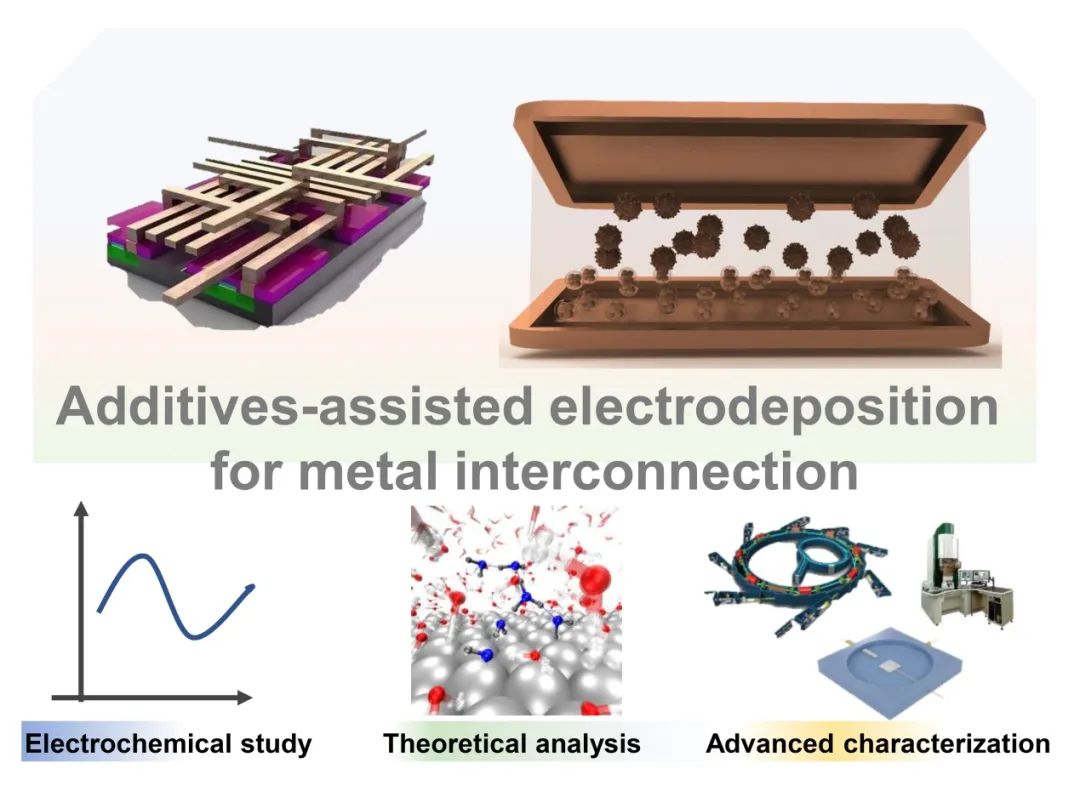

電鍍技術是實現芯片制程中金屬互連的核心技術, 而電鍍所用添加劑是實現高質量互連的關鍵。哈爾濱工業大學化工與化學學院安茂忠教授團隊系統地概述了電鍍互連中添加劑的研究方法。 首先對添加劑的電化學研究方法進行介紹, 將電化學研究法分為伏安與阻抗分析法、恒電流研究法和其他電化學方法三類, 并對電化學方法的應用和缺點進行總結。

隨后, 從分子動力學模擬和量子化學計算兩方面介紹了理論計算在添加劑研究中的應用。 最后, 介紹了各種先進表征技術在研究添加劑機理方面的應用。 從波譜分析方法、電子顯微鏡研究方法和二次離子質譜研究方法三個方面介紹了先進表征方法在研究添加劑作用機理的應用。 總結添加劑研究的不同方法為后續開展添加劑的篩選及作用機理的研究提供指導。

隨著科學技術的發展, 電子設備進入人們生活的方方面面。 芯片(即集成電路, integrated circuit, IC), 作為電子產品的核心部件, 其制造技術的進步極大地促進了信息技術的發展。 自1971年Intel公司的4004芯片發展到2020年英偉達(NVIDIA)公司的A100芯片, 晶體管數目從2300個增加至540億個。 進入5G時代以來, 工業互聯網蓬勃發展, 構建了覆蓋工業、農業、環境、交通等各行各業的產業鏈, 有效推動了各行業的智能化發展, 使有限的資源被更加合理的分配, 人類社會生活進入萬物互聯時代, 極大地提升了人們的生活水平和生活質量。

現如今, 隨著高端芯片中集成度越來越高(臺積電已試產2 nm芯片), 金屬布線也越來越密。 不斷減小的互連線寬會降低芯片的性能和良率。 電沉積技術是實現金屬互連的關鍵技術。 然而在電沉積過程中, 由于受尖端效應和微納孔內傳質的限制, 溝槽開口處金屬沉積過快, 導致形成縮孔缺陷, 降低互連線的質量和穩定性。 在傳統的銅大馬士革工藝中, 通過引入組合添加劑(加速劑、抑制劑和整平劑), 在添加劑的協同作用下, 銅在開口處的沉積速率低于底部的沉積速率, 形成自下而上的生長(Bottom-up growth)。 這一過程也稱為“超填充”(Superfilling)。然而, 傳統的銅互連電沉積技術正面臨挑戰。 一方面, 當互連線寬小于傳統互連金屬銅的平均電子自由程時, 電子在晶界和晶面的散射大大增強, 電阻率顯著高于銅的本征電阻率。 極大地增加了RC延遲; 另一方面, 因為添加劑的尺寸較大、且阻擋層/種子層在溝槽內部所占比例增加, 容易形成縮孔缺陷, 降低可靠性。

金屬鈷因具有較低的平均電子自由程, 在先進節點下仍能保持較好的電氣性能, 已取代銅用于先進制程中。 雖然鈷互連可以通過電鍍技術實現, 與現有的銅互連電鍍工藝相兼容, 但實現金屬互連的核心是找尋合適的添加劑, 需要開發出新的鍍鈷添加劑。 理解添加劑的作用機理對后續添加劑的設計與開發具有積極意義。 近20年來, 隨著科學技術的進步, 包括計算化學、先進分析表征等, 層出不窮的方法被用來探究電沉積過程中添加劑的作用機理, 并助力電子電鍍技術的發展。

哈爾濱工業大學化工與化學學院安茂忠教授團隊主要介紹了目前研究添加劑的主要方法, 包括傳統的電化學研究法, 如伏安分析法(Voltammetry)和電化學阻抗譜(ElectrochemicalImpedance Spectra, EIS)、恒電流研究法(GalvanostaticMeasurement, GM), 電化學石英晶體微天平(Electrochemical QuartzCrystal Microbalance, EQCM)等; 理論研究法包括分子動力學模擬, 如經典分子動力學模擬和從頭算分子動力學模擬, 以及密度泛函理論計算方法; 先進表征方法, 包括波譜分析方法、電子顯微鏡研究方法和二次離子質譜研究方法等。 最后, 對電鍍添加劑的研究進行了總結與展望。 該綜述可為讀者在后續的添加劑研究中提供方法上的指導幫助.

-

芯片

+關注

關注

456文章

51170瀏覽量

427241 -

電鍍

+關注

關注

16文章

459瀏覽量

24232 -

產業鏈

+關注

關注

3文章

1352瀏覽量

25859

原文標題:芯片金屬互連中電鍍添加劑的理論與實驗研究

文章出處:【微信號:深圳市賽姆烯金科技有限公司,微信公眾號:深圳市賽姆烯金科技有限公司】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

最近10年鉛酸電池添加劑研究概況

手機“添加劑”需規范

軟硬結合板打樣中電鍍過程調合講解

食品添加劑使用衛生標準 GB 2760-2007

食品添加劑使用手冊

飼料添加劑原料的生產方法

最近10年鉛酸電池添加劑研究概況

高壓鋰離子電池電解液添加劑的研究及相關的六大種類介紹

芯片金屬互連中電鍍添加劑的理論與實驗研究

芯片金屬互連中電鍍添加劑的理論與實驗研究

評論