人工電磁超構材料的出現,使電磁隱身技術實現了重大突破。人工電磁超構材料(Metamaterial)簡稱為“超材料”,是一種由亞波長量級的人工“類原子”進行周期性或者非周期性排布而成的新型人工復合材料。人工電磁超構表面(Metasurface)可以看作是超材料的二維平面形式,簡稱為“超表面”。電磁超構表面具有剖面超薄、損耗較低且易于設計、加工與集成等優勢。在電磁隱身、電磁隔離與雷達探測等微波頻段的熱門領域展現出了廣闊的應用前景。它的發展推動了微波器件的小型化、集成化、共形化、數字化和智能化。

據麥姆斯咨詢報道,近期,南京信息工程大學的科研團隊在《包裝工程》期刊上發表了以“超材料隱身技術研究進展”為主題的文章。該文章第一作者為羅歆瑤,通訊作者為王身云副教授。

本文將概述性地介紹幾種主流的超材料隱身技術的研究現狀,包括變換光學隱身技術、等離激元隱身技術、覆罩式隱身技術、基于微波網絡理論的隱身技術以及相位調制型超構表面隱身技術等。

超材料/超表面隱身技術概述

當電磁波照射到目標時,會發生反射、折射、散射等物理現象。這些現象的強弱通常與目標的物理尺寸和結構有關。通常情況下,可以使用雷達散射截面積(SRCS)來衡量微波波段內目標產生的回波強度。

電磁隱身技術旨在降低目標物體的RCS,從而降低目標被探測到的風險,在電磁兼容、偽裝技術、低可偵測技術、陣列天線技術等技術領域中具有重要價值。在后文中,將對幾種主流的電磁超材料/超表面隱身技術進行總結和概述。

基于變換光學的超材料隱身技術

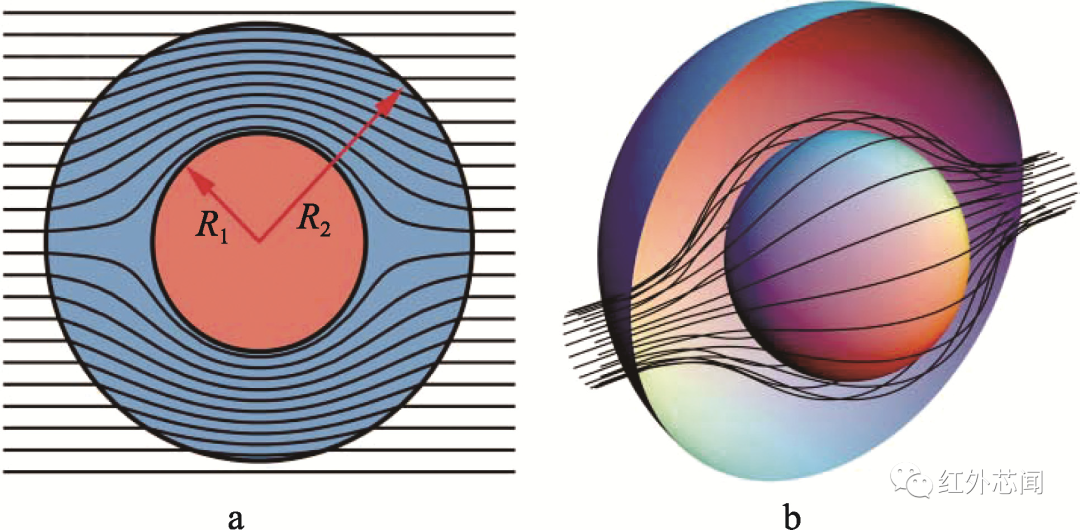

2006 年初,Pendry等在《Science》上發文,首次提出了基于超材料的變換光學理論以及利用該理論實現隱身衣設計的構想。由于麥克斯韋方程在坐標變換后可以保持形式不變,Pendry教授提出了通過合理構建變換媒質的本構參數來有效調控電磁波傳播路徑的方法。該方法可以構造出一個與電磁波完全隔離的實際物理空間,使入射電磁波能夠如流水流過石頭一般,平滑地繞過這個構造出的物理空間,如圖1所示。由于電磁波不能夠進入這個物理空間,因此這個物理空間內放置的任意目標物體都將處于電磁屏蔽的狀態,外部電磁探測器無法對該區域內的物體進行識別,從而實現完美隱身。超構材料對本構參數的強大調控能力,為這種變換光學隱身衣實驗的實現提供了可能性。

圖1 變換光學隱身衣的工作原理

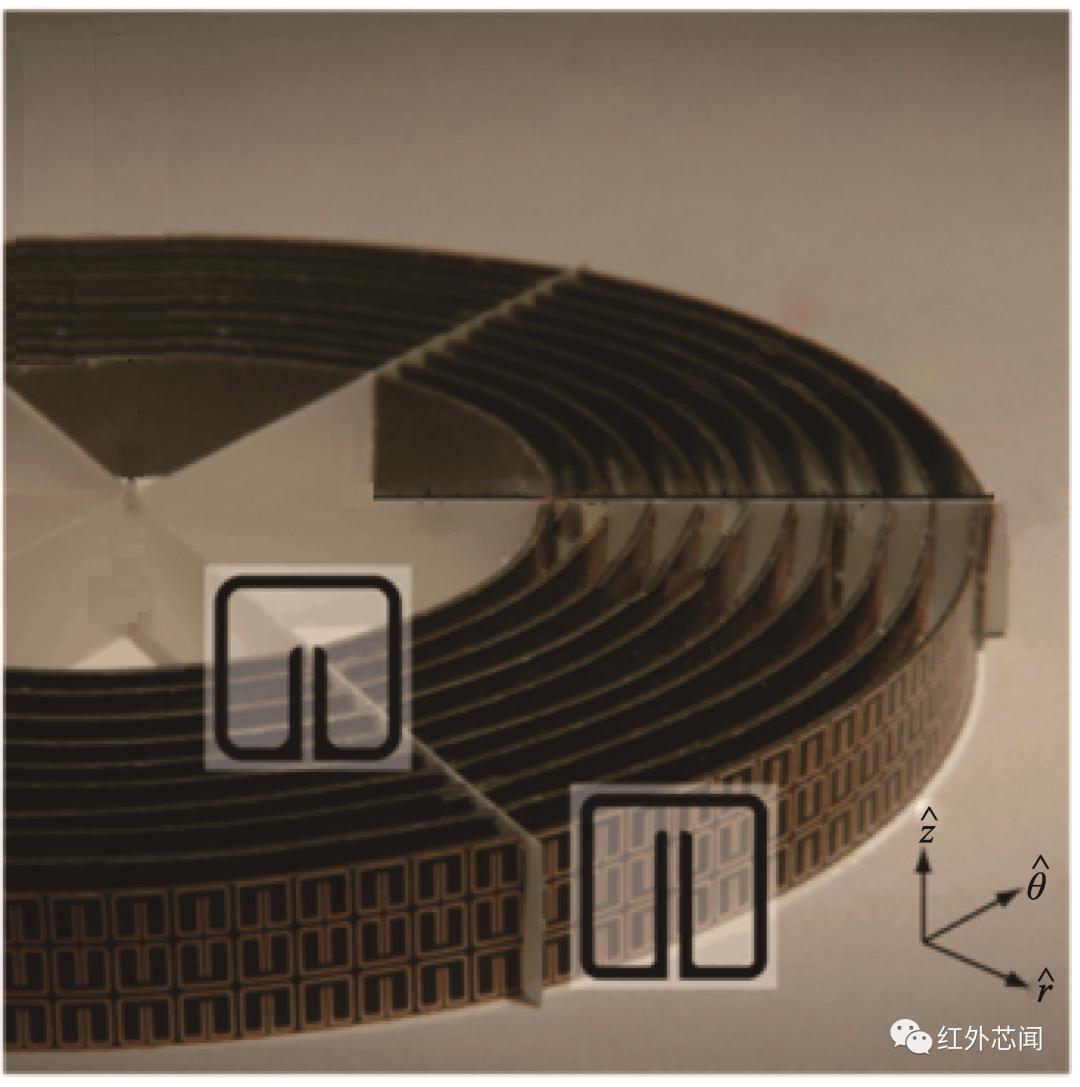

2006年底,美國杜克大學的Smith教授課題組首次在微波波段設計出了基于變換光學的柱狀隱身衣,并對其進行了實驗驗證。該隱身衣的照片如圖2所示,它所使用的超材料是由開口環諧振器結構周期排布而成。通過調節開口環諧振器的幾何結構與尺寸,可以自由調控超材料的等效電磁參數,從而實現這類超材料隱身衣。

圖2 微波頻段首次實驗實現的變換光學隱身衣實物照片

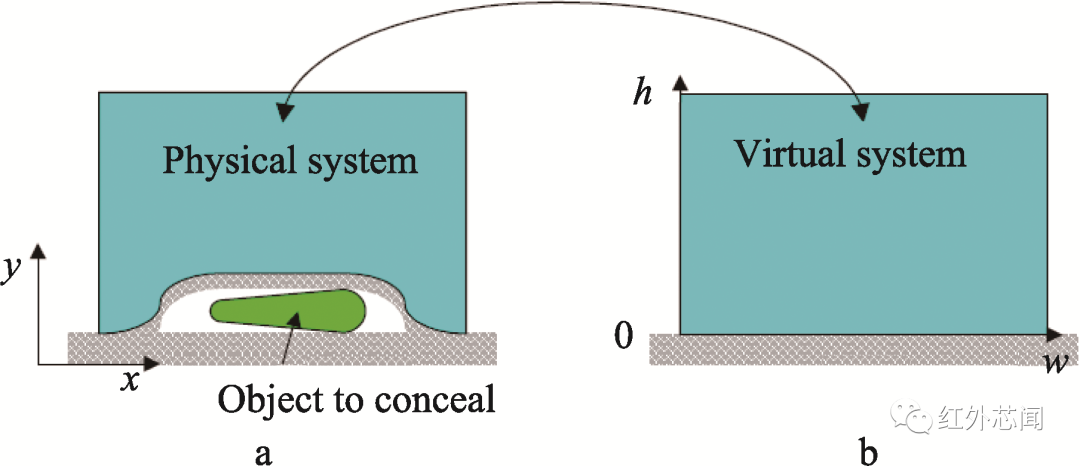

為了簡化變換光學隱身衣的設計及其實現方式,Pendry教授課題組于2008年提出了毯式隱身衣的概念。他們對傳統的變換光學加以改進,引入準共形映射的方法,通過選取合適的坐標變換,使隱身衣所需的電磁本構參數的各向異性達到最小化。研究發現,僅需使用純介質材料以及合理的介電常數值就可以實現一些特定的變換媒質,且這種變換在光頻段內可以具有較寬的工作帶寬。如圖3所示,將準共形映射法設計出的毯式隱身衣覆蓋在反射面上形狀不規則的凸起物上,可以使這塊被覆蓋的凸起區域在電磁波的照射下呈現出完全平坦的效果,以此對“地毯”下方的任何物體實現完美隱藏。

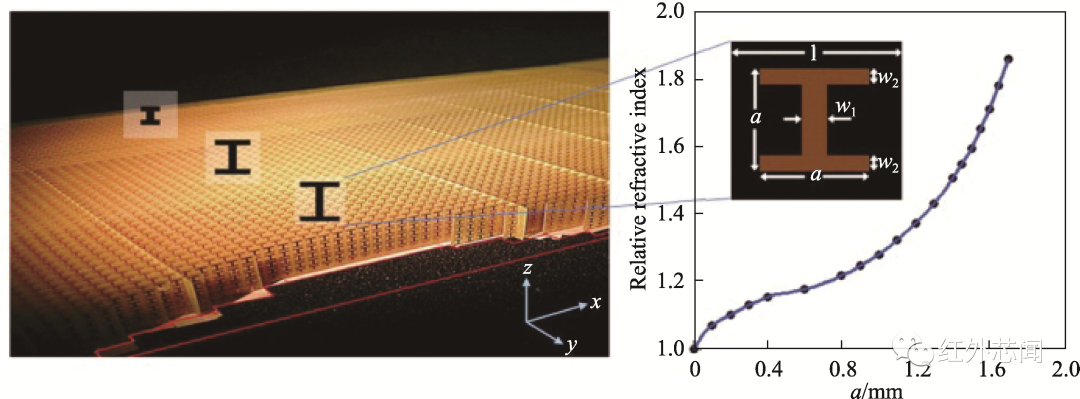

2009年,美國杜克大學Smith課題組利用非諧振的工字型構成的超構材料,首次在微波波段實驗驗證了這類基于準共形映射方法的寬頻帶地毯式隱身衣的可行性,如圖4所示。2010年,東南大學的崔鐵軍院士團隊首次在微波波段實驗實現了三維地毯式隱身衣。此后,從微波頻段到光頻段,此類寬帶毯式隱身方法的可行性均得到了實驗驗證。

圖3 毯式隱身衣的工作原理

隨著變換光學隱身技術的不斷進步,科研人員已將該設計方法推廣至聲學、熱力學、靜電場、流體力學等領域,并提出了一系列重要的應用。但即使是工作帶寬得到了有效提升的毯式隱身衣,也面臨著一些應用瓶頸。例如,由于毯式隱身技術是以犧牲空間光程為代價來實現對電磁波方向的調控,因此,設計出的隱身衣仍然不可避免地有著體積和質量大等特點。

為了解決這些問題,科研工作者們陸續提出了一些其他的超薄隱身衣的設計方法。例如,基于散射相消原理的隱身技術的提出有效降低了超材料隱身衣的厚度;基于微波網絡理論的隱身衣可以在保持器件厚度超薄的情況下,在較寬帶寬內實現對目標散射的有效縮減;基于相位調制超構表面的隱身技術為更加靈活地調控電磁散射提供了可能性,進一步增加了電磁波探測器對目標進行識別的難度。

等離激元隱身衣及覆罩式隱身衣

如上文所述,變換光學是一種能夠實現完美隱身的理想方法。然而,在實際設計的過程中,只能使用近似的參數對這類隱身衣進行構建。例如,根據變換光學理論,完美隱身衣內徑處的介電常數和磁導率應為無窮,而實際上實驗無法制備出符合該要求的材料。因此,變換光學隱身衣的樣件性能將受限于現實實驗條件。

基于散射相消原理實現的隱身技術不會面臨實驗難以實現的難題。散射相消的方法最初由美國賓夕法尼亞大學的Enghta教授課題組于2005年提出。其中心思想是:電磁波入射到任意目標物體時會發生散射,如果能夠在目標物體的散射場內引入另一個與之反相的散射場,2個散射場疊加后將會相互抵消,整個系統的總散射從而得到抑制。如圖5所示,Enghta教授課題組用一個較小介電常數(介電常數小于周圍介質)的等離子體球形外殼包裹一個較大介電常數(介電常數大于周圍介質)的球狀介質目標。

在TM極化平面波入射的條件下,通過調控等離子球形外殼的直徑,可以使等離子體球形外殼感應出與球狀介質目標相反的偶極矩,二者的散射相互抵消,球狀介質目標的總散射截面積因而可以接近于0。由于這種隱身技術是利用隱身器件本身固有的非諧振特性來實現散射的抑制,因此,設計出的隱身衣性能通常魯棒性較好,工作帶寬也比變換光學隱身衣更寬。此外,構建這類隱身衣采用的是均勻且各向同性的材料,這與變換光學隱身衣對材料性能和加工工藝的嚴苛要求形成了鮮明對比。因此,這類隱身衣的物理實現和實驗驗證難度大幅度降低。在實驗上,這類隱身衣可以通過設計等離激元超構材料或超薄共形超構表面進行實現。下面分別對這2類隱身衣進行介紹。

圖4 微波頻段毯式隱身衣的實物照片

圖5 等離激元隱身衣的工作原理

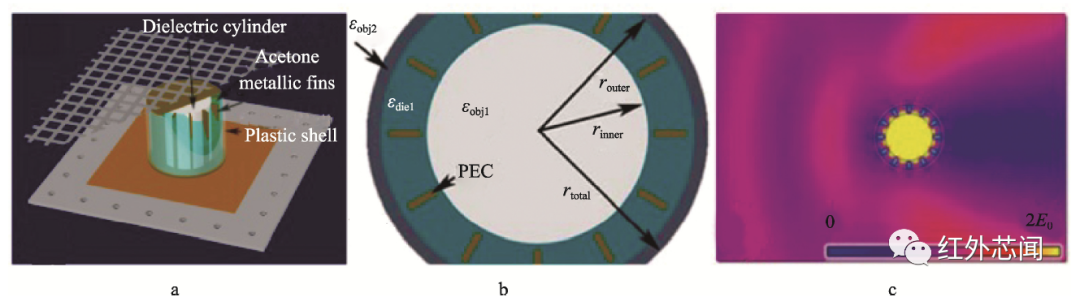

2009年,Enghta教授課題組首次在微波段用等離激元超構材料實驗驗證了這種基于散射相消原理的隱身技術在微波波段的可行性。他們在柱狀目標的外部沿徑向放置12個金屬平板,且保持相鄰金屬平板之間的距離相等。將這12個金屬平板浸泡在相對介電常數ε=21的丙酮中,就可以在工作頻點1.93 GHz處構造出一個等效介電常數εr=?22的等離激元隱身衣,如圖6所示。實驗結果表明,加載了該隱身衣的柱狀介質目標(介電常數為ε=6)的總散射截面積縮減了約75%。此后,科研人員們基于散射相消原理進一步開展了許多關于這類隱身技術的研究工作。

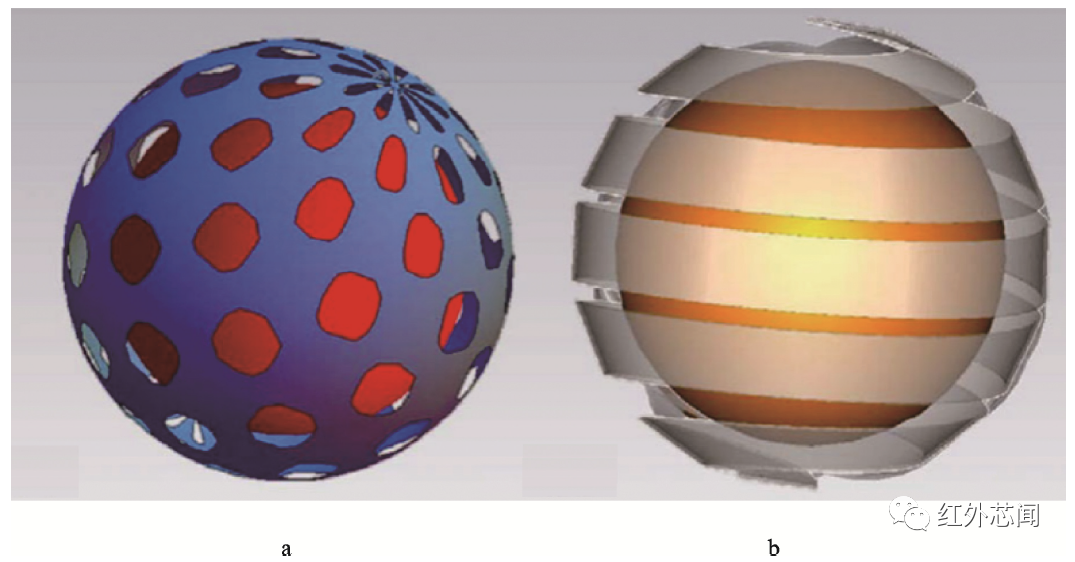

與等離激元隱身衣相似,覆罩式隱身衣也是通過抵消目標散射場的主要散射項來抑制總散射場。不同之處在于,覆罩式隱身衣采用的不是能夠感應出反相偶極矩的等離子體球體外殼,而是一層超薄的阻抗表面,如圖7所示。通過合理設計這層阻抗表面的平均表面阻抗,該阻抗表面被激勵起的表面感應電流能夠產生與目標相反的散射場,從而實現散射相消。這種隱身技術的優勢在于:質量小、厚度超薄、易于共形且方便加工制備等。此外,由于入射電磁波能夠穿透這類隱身衣,因此,位于其內部的目標/傳感器可以在不被探測器發現的情況下,保持與外部信號的正常通信。

這些特性使這類覆罩式隱身衣在抗干擾通信、傳感和非侵入探測等許多領域中展現了良好的實際應用潛力和價值。此后,科研工作者們在此基礎上,陸續提出了寬帶和雙頻雙層覆罩式隱身衣、各向異性覆罩式隱身衣、雙頻單層覆罩式隱身衣、寬帶橢圓柱體覆罩式隱身衣、適用于大尺寸目標的覆罩式隱身衣以及加載有非福斯特器件的寬帶覆罩式隱身衣等設計。近年來,隨著可重構、可調控技術的逐步成熟,可調超薄覆罩式隱身衣的研究與設計吸引了大批科研人員的目光。

2014年,美國德克薩斯大學奧斯汀分校的Alù教授課題組提出了在傳統覆罩式隱身衣上加載變容二極管的方案。數值仿真結果證明,該設計可以實現對隱身衣的有效表面阻抗的實時調控,從而實現對散射抑制頻段的靈活調控。同年,東南大學崔鐵軍院士課題組進一步通過實驗驗證了加載有變容二極管的可調覆罩式隱身衣可以在更寬的可調工作帶寬上抑制目標的散射。2021年,南京大學馮一軍教授課題組將空間可重構的概念引入隱身衣的設計中,提出了一種嶄新的表面阻抗調控方法,僅需調控PIN二極管的“通”和“斷”,即可在連續且較寬的頻帶內實現對工作頻段的靈活調控。

基于微波網絡理論的隱身技術

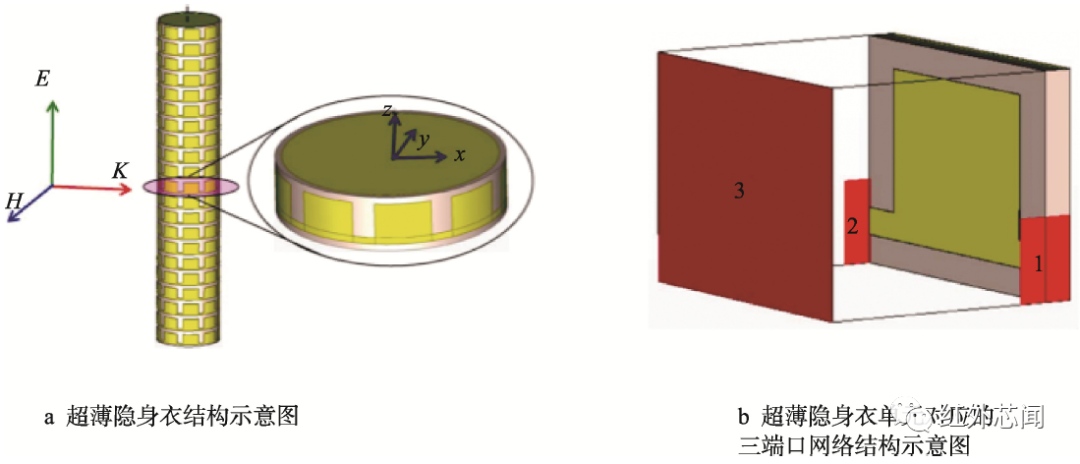

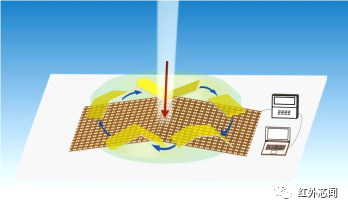

為了降低低散射器的整體厚度,空軍工程大學屈紹波教授課題組進一步提出了一種基于微波網絡理論的超薄電磁隱身衣的實現方案,如圖8a所示。該隱身衣的諧振單元可以等效為一個三端口微波網絡,如圖8b所示。在電磁波正入射的情況下,單元可以通過端口3有效地將入射電磁波耦合至兩側微帶線上的端口1和2,而端口1和2能夠將接收到的電磁能量沿著微帶線傳輸至相鄰的單元中,直至最終重新將電磁波耦合至前向空間。通過該方法,屈紹波教授課題組設計并仿真驗證了一款超薄柱狀低散射器(厚度僅為0.025λ)。該方案雖然不能夠實現完美的隱身效果,但可以有效地降低目標的總散射。

圖6 等離激元隱身衣在微波段的首次實驗驗證

圖7 覆罩式隱身衣的實現形式舉例

圖8 首個基于微波傳輸網絡理論實現的超薄隱身衣

此后,一些科研工作者基于這種設計機理先后提出了超薄雙頻柱狀低散射器以及任意形狀的超薄低散射器等設計方案。這種基于微波等效傳輸網絡的設計思路為實現超薄低散射器提供了一種嶄新的方案。然而,在這類技術方案中,為了實現低散射器的超薄厚度,通常需要采用高介電常數的介質基板,這對加工制備任意形狀的這類低散射器提出了新的挑戰。到目前為止,這類低散射器的研究工作尚停留在理論設計和數值仿真驗證階段。實驗制備與驗證這類隱身衣仍然是一個非常棘手的問題。

基于相位調制超表面的隱身技術

超表面的出現為調控電磁波提供了一條新的途徑。它具有深亞波長的厚度、靈活調控電磁波的能力、較低的損耗、易于共形、易于制備、易于集成等特點,促進了超表面隱身衣的發展。通過合理設計超表面的單元結構以及相位分布,可以實現對相位型超表面散射的有效調控,達到“隱身”的目的。

2013年,東南大學的崔鐵軍院士課題組首次提出了超構表面毯式隱身衣的想法,并在微波段對基于二維超表面的毯式隱身衣進行了仿真驗證。2015年,美國加州大學伯克利分校的張翔教授課題組實驗驗證了一種基于相位調制超構表面的超薄毯式隱身衣。

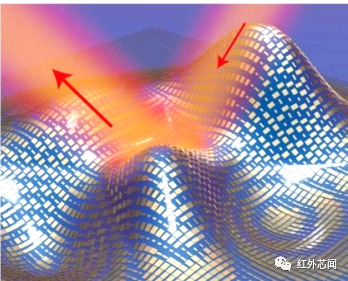

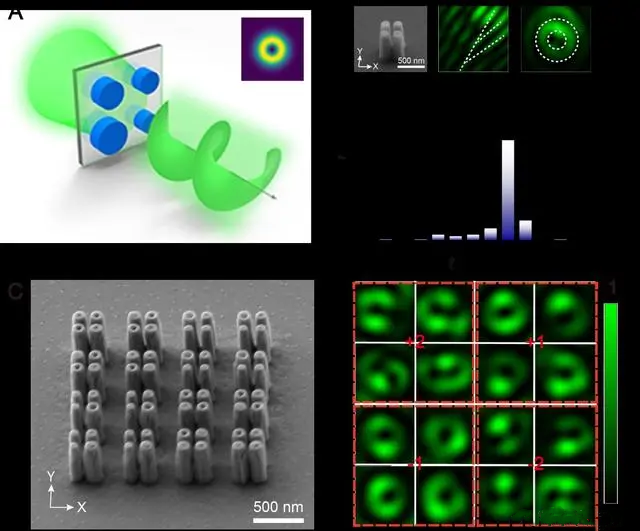

該超構表面隱身衣由亞波長的金納米天線構成,它可以在2π 范圍內調控反射光波的相位,如圖9所示。通過精心設計納米天線的結構和排布,覆蓋在凸起目標上的超薄超表面(厚度僅為80 nm,即0.11λ)能夠成功模擬出金屬平板反射光波的相位分布,從而實現“地毯式隱身”。這種設計方法迅速吸引了大量科研工作者的研究興趣,如:Yang等通過獨立調控2層超構表面的相位分布,實現了雙頻雙層超構表面地毯式隱身衣的設計;Jiang等利用3D打印技術設計了一款極化不敏感的可共形地毯式隱身衣。

圖9 超薄超表面毯式隱身衣結構

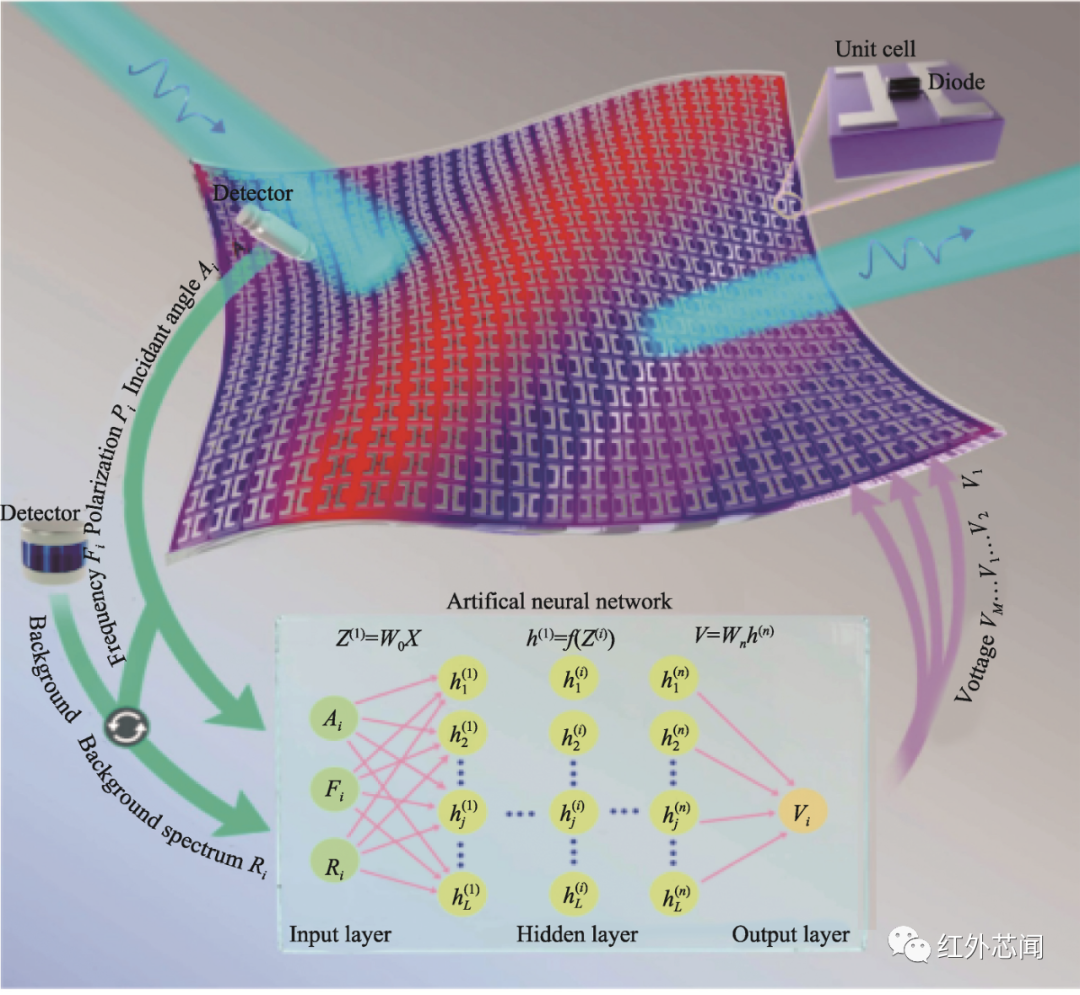

隨著隱身技術的迅猛發展,多變的入射波模式和外部環境對隱身裝置的性能提出了更高的要求。人們希望隱身裝置的工作不再局限于固定的來波模式或背景環境。有源超構表面的不斷發展為實現這一期待提供了可能性。2018年,中國科學院光電技術研究所的羅先剛院士課題組首次實驗驗證了可實現動態幻覺調控的毯式超構表面隱身衣,如圖10所示。通過調節加載在超構表面單元的變容二極管的電壓,可以動態且連續地調控該超構表面的反射相位,從而使散射波波前被重構為多個預期狀態,生成不同物體的電磁圖像,達到電磁欺騙的目的。2020年,浙江大學陳紅勝教授課題組設計出了一款能夠迅速根據背景環境和來波模式進行自適應響應的新一代智能毯式超表面隱身衣,如圖11所示。該超表面與人工智能算法進行結合,在沒有任何人為干預的情況下,能夠根據動態變化的入射波和背景環境自適應地調整相位分布,實時重構出與背景一致的散射場。

圖10 幻覺可重構的毯式超表面隱身衣

圖11 基于深度學習的微波段自適應超表面毯式隱身衣

除了毯式隱身衣之外,相位型超表面還可用于獨立式隱身衣的設計。例如,南京大學馮一軍教授課題組利用透明金屬銦錫氧化物(ITO)和柔性介質基板實現了光學透明的柔性編碼超構表面。實驗結果表明,該柔性編碼超構表面適用于抑制各種不規則外形目標的散射,且可在寬頻帶內有效縮減目標的背向散射。

結語

本文概述了基于人工電磁超材料/超表面的隱身技術的研究進展。從基本概念、工作原理以及性能優勢等方面對包括變換光學隱身技術、等離激元隱身技術、覆罩式隱身技術、基于微波網絡理論的隱身技術以及相位調制型超構表面隱身技術在內的幾種主流的超材料隱身技術進行了介紹。研究結果表明,超材料的提出與發展為提升隱身器件的性能提供了切實可行的新研究思路。理想的隱身器件應具有超薄、寬帶、全極化、全向、易于制造、低損耗、低成本等特點,但顯然任何超材料隱身技術都難以同時滿足這些要求。

因此,應根據需求合理地選擇隱身技術。在器件集成化、環境復雜化以及需求多樣化的趨勢下,現有的隱身技術仍然存在著許多關鍵技術問題和應用難點。例如:針對微波低頻段,實現超薄、寬帶、可共形的隱身器件設計,對科研工作者而言仍然是一個不小的挑戰。此外,新興作戰平臺上的雷達等射頻傳感器將以智能蒙皮的形態出現,復雜多變的電磁隱身環境對智能化的電磁隱身材料產生了強烈的需求。因而發展智能可調控的隱身技術以應對復雜多變的來波模式、背景環境和應用需求已然成為隱身技術發展的重要趨勢之一。

審核編輯:劉清

-

探測器

+關注

關注

14文章

2653瀏覽量

73251 -

諧振器

+關注

關注

4文章

1132瀏覽量

66046 -

耦合器

+關注

關注

8文章

727瀏覽量

59863 -

電磁波

+關注

關注

21文章

1470瀏覽量

53940 -

RCS

+關注

關注

0文章

57瀏覽量

12753

原文標題:綜述:超材料隱身技術研究進展

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

C/C復合材料連接技術研究進展

高能點焊電源技術在現代工業制造中的應用與研究進展

雙面電極點焊電源技術研究與應用實踐

AI大模型的最新研究進展

導熱紙(膜)的研究進展 | 晟鵬技術突破導熱芳綸紙

量子計算+光伏!本源研究成果入選2023年度“中國地理科學十大研究進展”

哈爾濱工業大學在微納光學領域取得重要進展

銻化物超晶格紅外探測器研究進展與發展趨勢綜述

綜述:高性能銻化物中紅外半導體激光器研究進展

先進封裝中銅-銅低溫鍵合技術研究進展

基于變換光學的超材料隱身技術研究進展

基于變換光學的超材料隱身技術研究進展

評論