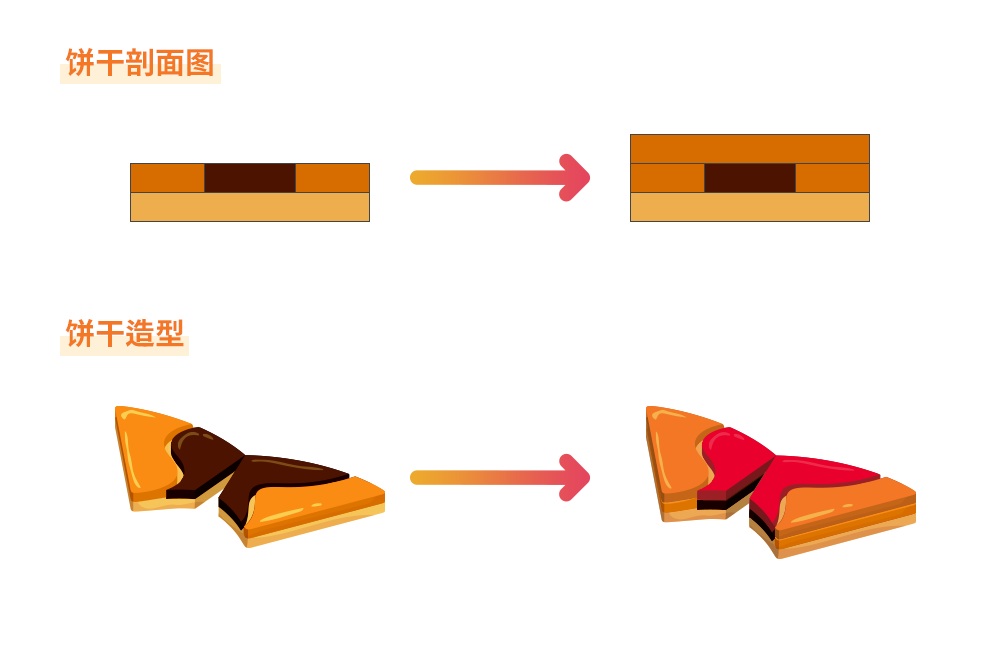

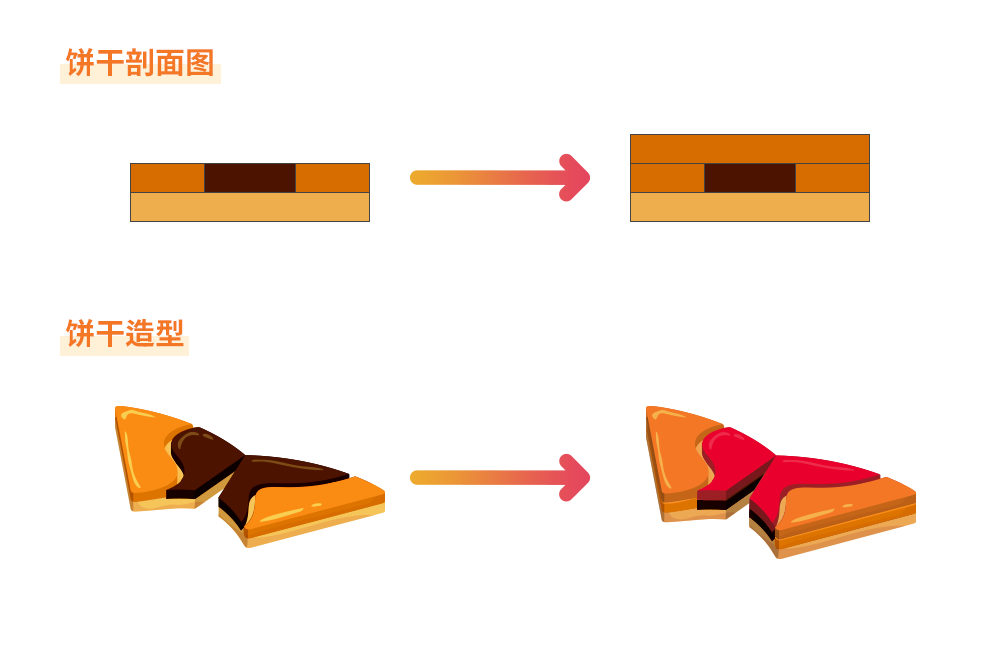

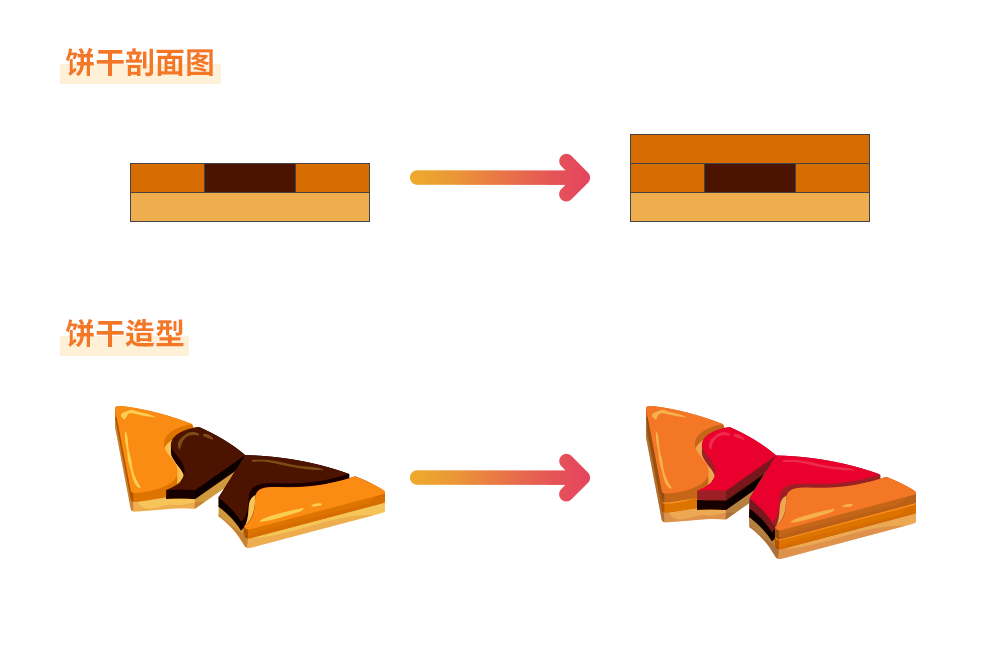

沉積:“加法工藝” 在前幾篇文章(點擊查看),我們一直在借用餅干烘焙過程來形象地說明半導體制程 。在上一篇我們說到,為制作巧克力夾心,需通過“刻蝕工藝”挖出餅干的中間部分,然后倒入巧克力糖漿,再蓋上一層餅干層。“倒入巧克力糖漿”和“蓋上餅干層”的過程在半導體制程中就相當于“沉積工藝”。

▲圖1:倒入巧克力糖漿后,再蓋上一層餅干層

沉積工藝非常直觀:將晶圓基底投入沉積設備中,待形成充分的薄膜后,清理殘余的部分即可以進入下一道工藝了。

在半導體制程中,移除殘余材料的“減法工藝”不止“刻蝕”一種,引入其他材料的“加法工藝”也非“沉積”一種。比如,光刻工藝中的光刻膠涂敷,其實也是在基底上形成各種薄膜;又如氧化工藝中晶圓(硅)氧化,也需要在基底表面添加各種新材料。那為什么唯獨要強調“沉積”工藝呢?

這背后的原因,正是半導體的微細化趨勢。如今,市場對電子產品的性能和低電耗的要求越來越高,這就需要更加“微細”的半導體來做支撐。如果采用體積更小、耗能更低的半導體,就可以在電子產品中添加更多功能。想實現半導體的微細化,就需要由不同材料沉積而成的薄膜層,使芯片內部不同部分各司其職。金屬層就是其中的一種。過去,半導體制造商曾采用導電性1較高的鋁做芯片的金屬布線。但隨著鋁微細化技術遇到瓶頸,制造商就利用導電性更高的銅代替鋁布線。但采用銅就出現了一個新問題,與鋁不同,銅會擴散到不應擴散的地方(二氧化硅,SiO2)。為防止銅擴散,制造商們就必須在銅布線區形成阻擋層,即一種高質量的薄膜涂層。

半導體核心元件層與布線層厚度只有頭發的數千分之一,想堆疊如此微細的元件和布線層,就需要沉積超薄且厚度極均勻的薄膜。這也是為什么沉積技術在半導體制程技術如此重要。本期文章所涉及的“沉積工藝”,又稱為薄膜(Thin film)工藝,希望能為讀者提供參考。

薄膜的分類與作用

“加法工藝”在半導體制程中至關重要,因為半導體是無法僅憑硅一種材料完成任何操作的:薄膜可以劃分兩個區域,使其不互相干擾;或通過互連電線,連接兩個區域;必要時,還需要通過特殊的薄膜涂層來加強或減弱電場的力度;還可提前生成薄膜,為下一道工藝做準備等。接下來我們將詳細講解一下薄膜的幾種作用。

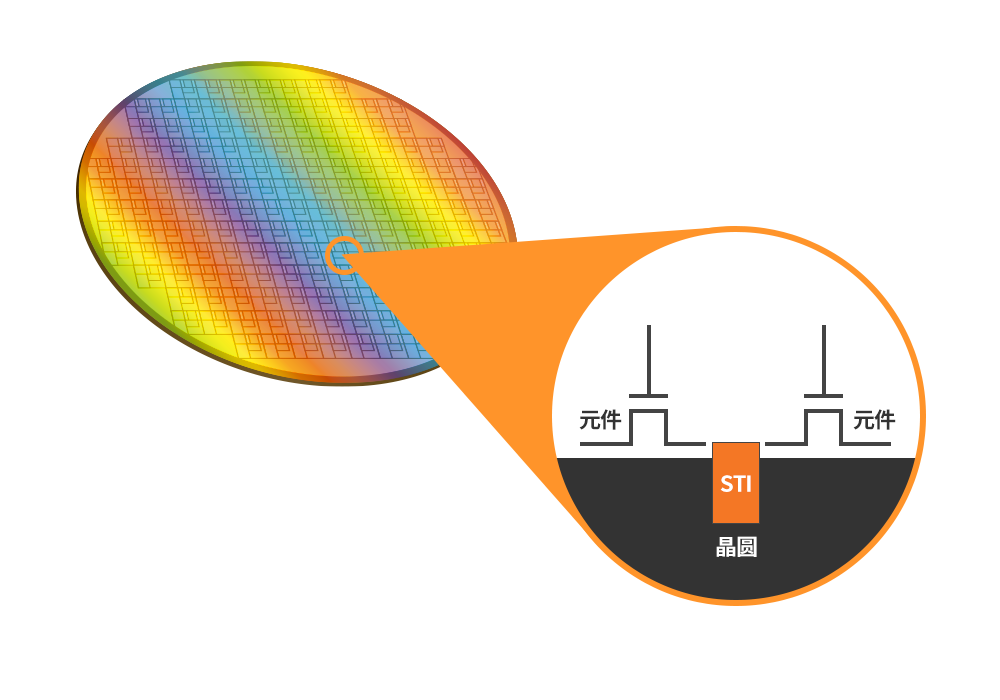

介質薄膜是重要的半導體薄膜之一。它可用作電路間的絕緣層,掩蔽半導體核心元件的相互擴散和漏電現象,從而進一步改善半導體操作性能的可靠性;它還可用作保護膜,在半導體制程的最后環節生成保護膜,保護芯片不受外部沖擊;或用作隔離膜,在堆疊一層層元件后進行刻蝕時,防止無需移除的部分被刻蝕。淺槽隔離(STI,Shallow Trench Isolation)2和金屬層間電介質層(IMD,Intermetal Dieletric)3就是典型的例子。沉積材料主要有二氧化硅(SiO2),碳化硅(SiC)和氮化硅(SiN)等。

▲圖2:STI在相鄰元件之間形成陡峭溝渠,防止漏電

另外,還有金屬薄膜。芯片底部的元件(晶體管)如果未經連接是起不到任何作用的。想要使不同的元件各司其職,必須將它們與其他元件和電源連接起來。元件的連接需要通過鈦、銅或鋁等金屬進行布線,連接金屬布線和元件,還需要生成接觸點(Contact)。這就像家電產品中連接電子線路板上的元件與元件時需焊接電線一樣:連在電子線路板上的電線相當于半導體的金屬布線,焊接點就相當于半導體內的接觸點。

除此之外,沉積工藝在晶體管的高介電性薄膜和用于多重曝光4的硬掩模等方面應用范圍也非常廣泛。可以說,沉積在制造工藝中無處不在。不僅如此,過去沒有采用沉積方式的工藝如今也開始采用沉積方式。高介電性薄膜就是其中之一。隨著半導體的微細化發展,半導體需要更高質量、更精準的薄膜。因此,過去以氧化工藝制作的高介電性薄膜,如今也開始以沉積方式制作。

衡量沉積質量的主要指標:均勻度、臺階覆蓋率、溝槽填充

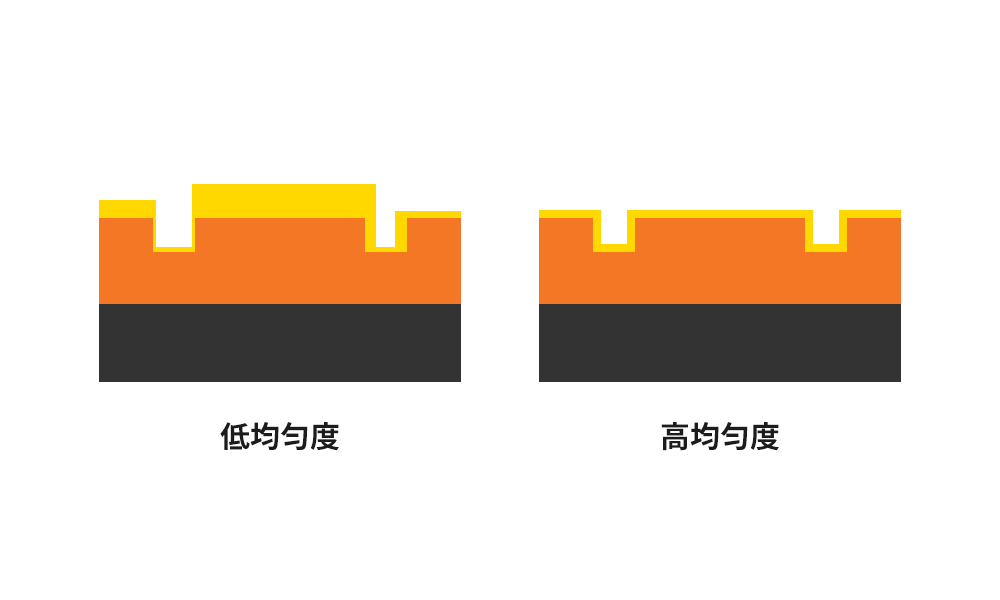

▲圖3:高均勻度&低均勻度的示例

在講解薄膜沉積方式之前,我們先來了解幾個衡量沉積質量的主要指標。這些指標與刻蝕工藝有很多相似之處。第一個指標就是均勻度。顧名思義,該指標就是衡量沉積薄膜厚度均勻與否的參數。薄膜沉積和刻蝕工藝一樣,需將整張晶圓放入沉積設備中。因此,晶圓表面不同角落的沉積涂層有可能厚度不一。高均勻度表明晶圓各區域形成的薄膜厚度非常均勻。

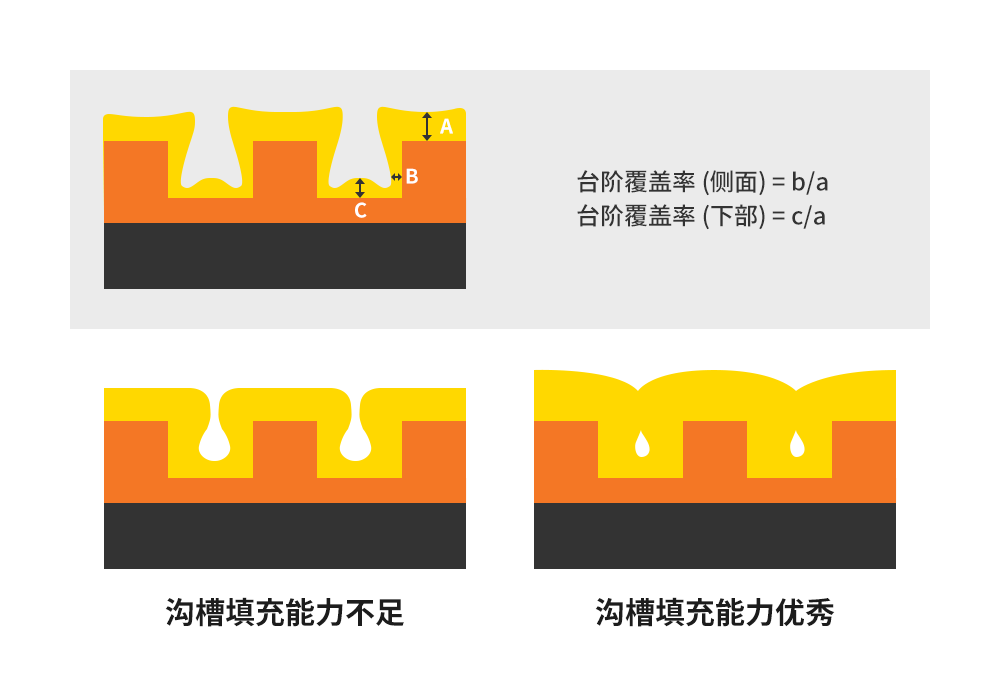

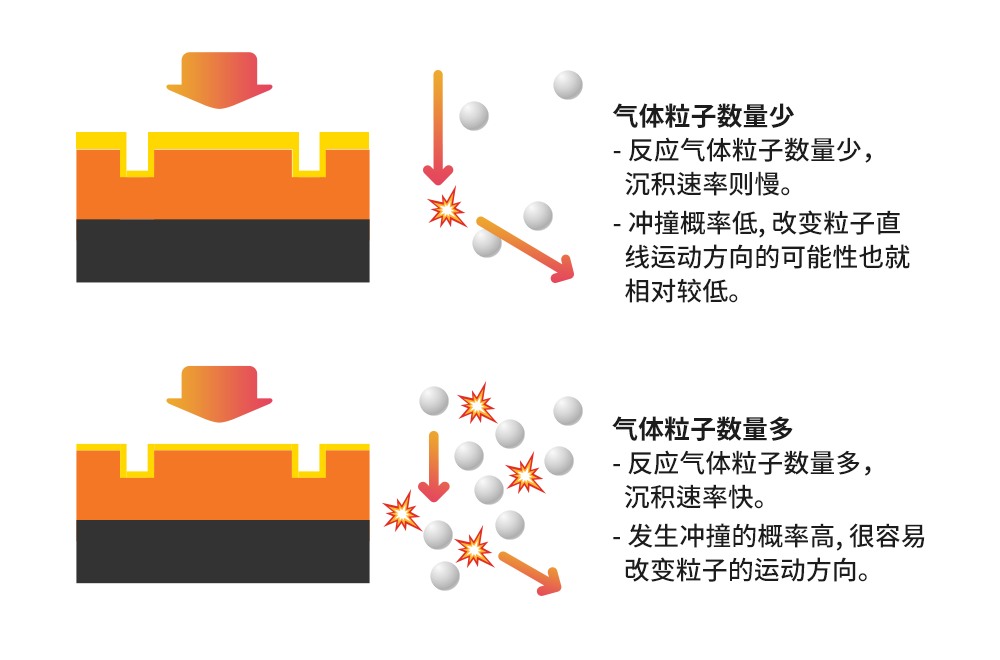

第二個指標為臺階覆蓋率(Step Coverage)。如果晶圓表面有斷層或凹凸不平的地方,就不可能形成厚度均勻的薄膜。臺階覆蓋率是考量膜層跨臺階時,在臺階處厚度損失的一個指標,即跨臺階處的膜層厚度與平坦處膜層厚度的比值。臺階覆蓋率越接近1,表明跨臺階處(底部或側壁)膜層厚度與平坦處膜層相差越少,越遠離1(即越小于1)表明跨臺階處的膜層厚度對比平坦處膜層厚度越薄。

▲ 圖4:臺階覆蓋率(上圖)& 溝槽填充(下圖)示例

最后一個指標是溝槽填充(Gap fill)。溝槽填充是衡量溝槽(Gap)填充程度的一個參數。如圖4所示,半導體表面有很多凹凸不平的溝槽,沉積過程中很難保證可以把所有溝槽都填得嚴嚴實實。溝槽填充能力差,就會形成孔洞(Void),會影響材料的致密性,從而影響薄膜強度,造成坍塌。如果說“等向性刻蝕”是沒有方向選擇性地移除了不該移除的部分,沉積工藝中的“溝槽填充能力差”即表明沒有填充到該填充的地方。

沉積方式

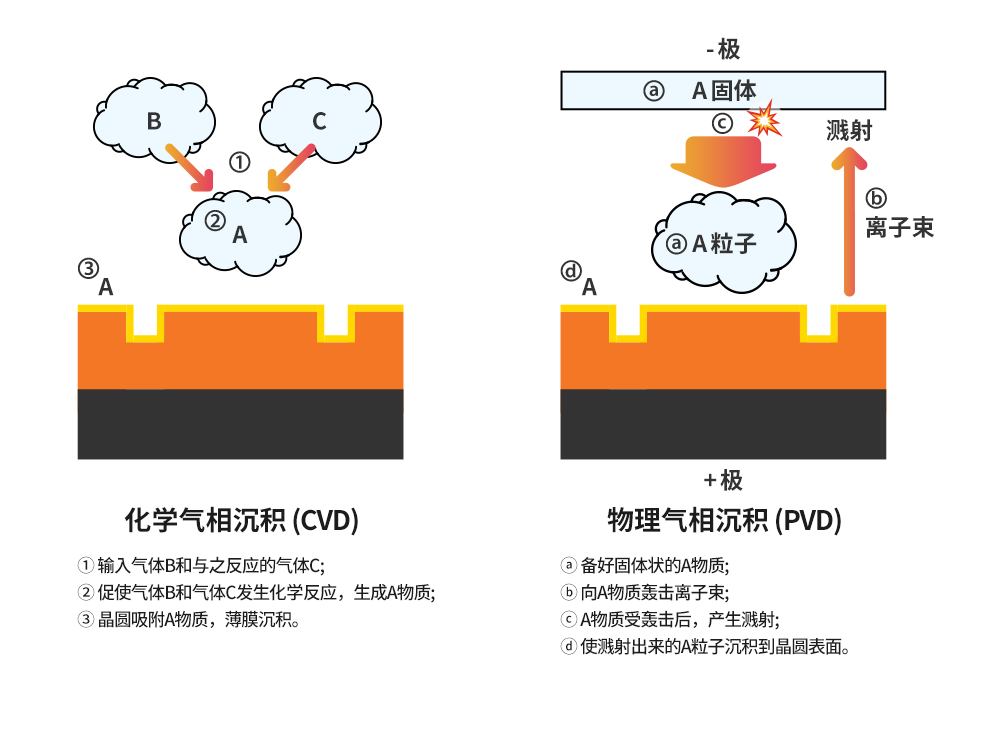

與前面我們所講的工藝相同,沉積工藝也可分為化學氣相沉積(CVD,Chemical Vapor Deposition)和物理氣相沉積(PVD, Physical Vapor Deposition)。CVD是指通過化學方法在晶圓表面沉積涂層的方法,一般是通過給混合氣體施加能量來進行。假設想在晶圓表面沉積物質(A),則需先向沉積設備輸入可生成物質(A)的兩種氣體(B和C),然后給氣體施加能量,促使氣體B和C發生化學反應。

化學方程式如下:

B + C + (能量等) →A +副產物

CVD的優點是速率快,且由于在晶圓表面發生化學反應,擁有優秀的臺階覆蓋率。但從上述化學方程式中不難看出,其缺點就是產生副產物廢氣。在半導體制程中,很難將這些廢氣完全排出,難免會參雜些不純物質。因此,CVD多用于不需要精準把控材料特性的沉積涂層,如沉積各種消耗性的膜層(硬掩模)或各種厚絕緣薄膜等。

▲ 圖5:化學氣相沉積 vs 物理氣相沉積

PVD則向晶圓表面直接轟擊要沉積的材料。也就是說,如果想在晶圓表面沉積A物質,則需將A物質氣化后,使其沉積到晶圓表面。常用的PVD方法有濺射(Sputtering)5,這在刻蝕工藝中也曾涉及過。在這種方法中,我們先向A物質靶材(Target)轟擊離子束(主要采用惰性氣體),使A物質粒子濺射出來,再將脫落的粒子轉移至硅片表面,并形成薄膜。

PVD的優點是無副產物,沉積薄膜的純度高,且還可以沉積鎢(W)、鈷(Co)等無反應能力的純凈物材料。因此,多用于純凈物的金屬布線。

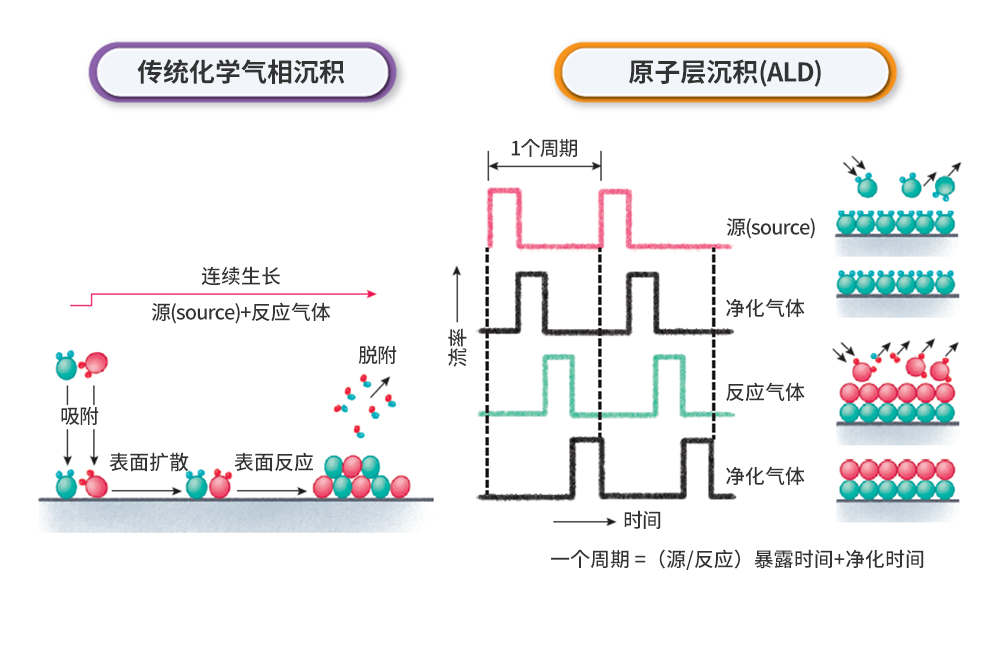

還有一種比較特殊的方法,即原子層沉積(ALD,Atomic Layer Deposition)。前面說到的CVD和PVD兩種方式,要么是通過氣體的化學反應在晶圓表面沉積所需物質,要么是通過轟擊離子束的物理過程沉積所需物質。ALD則與上述兩種方式有所不同。如果想用這種方法在晶圓表面上沉積薄薄的一層A物質,則要先備好經反應后可生成A物質的反應物B和C。反應物B必須是容易被晶圓表面吸附的氣體(前驅體,Precursor),反應物C則應具有較強的反應活性。在ALD過程中,需先把氣體B吸附到晶圓表面,如果氣體B之間很難相互吸附,晶圓表面將形成一層由氣體B組成的原子層。然后,除去剩余氣體B并輸入氣體C,使吸附在晶圓表面上的氣體B和氣體C發生反應,形成A物質和其他副產物氣體,再除去多余的氣體A和副產物氣體。不斷反復上述過程,以單原子膜形式一層一層地在基底表面鍍膜。

▲ 圖6:傳統CVD vs ALD (摘自:(株)圖書出版HANOL出版社[半導體制造技術的理解293p])

ALD的最大優勢在于沉積層極均勻的厚度與優異的臺階覆蓋率。氣態前驅體可縱橫吸附,且ALD一個周期只沉積一層原子層。但正是因為單原子層需要逐次沉積,沉積速率也就慢了下來。因此,ADL多用于DRAM電容器等縱橫比6高,需要高質量膜層的區域。

從上述對沉積工藝的說明中不難看出,沉積工藝中也存在需權衡之處:要提高均勻度等精確度,只能犧牲沉積速率。在整個半導體制程中,精確度和速率似乎永遠位于蹺蹺板的兩端,需要不斷權衡,這對于沉積工藝來說也不例外。下期講講材料與溫度和材料選擇。

-

半導體

+關注

關注

334文章

27703瀏覽量

222627 -

薄膜

+關注

關注

0文章

300瀏覽量

29736 -

工藝

+關注

關注

4文章

603瀏覽量

28892

發布評論請先 登錄

相關推薦

半導體工藝講座

半導體工藝幾種工藝制程介紹

《炬豐科技-半導體工藝》IC制造工藝

半導體工藝微細化遭遇阻礙

3D工藝成為半導體微細加工技術必然趨勢

半導體前端工藝之沉積工藝

一文詳解半導體薄膜沉積工藝

半導體前端工藝:沉積——“更小、更多”,微細化的關鍵(上)

半導體前端工藝:沉積——“更小、更多”,微細化的關鍵(上)

![[<b class='flag-5'>半導體</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>工藝</b>:第三篇] 光刻——<b class='flag-5'>半導體</b>電路的繪制](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DB/wKgZomVdgPSAWsXlAAH9_6nQJHk959.png)

![[<b class='flag-5'>半導體</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>工藝</b>:第二篇] <b class='flag-5'>半導體</b>制程<b class='flag-5'>工藝</b>概覽與氧化](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D7/wKgZomVdeemAEcbqAAInhahz1Ko856.png)

評論