是的,芯片也能用在番茄上了。

近日,北卡羅來納州立大學魏青山教授課題組聯合該校朱勇教授課題組,研發出一種可以實時檢測植物生長狀況、以及是否遭受到病蟲害的方法。

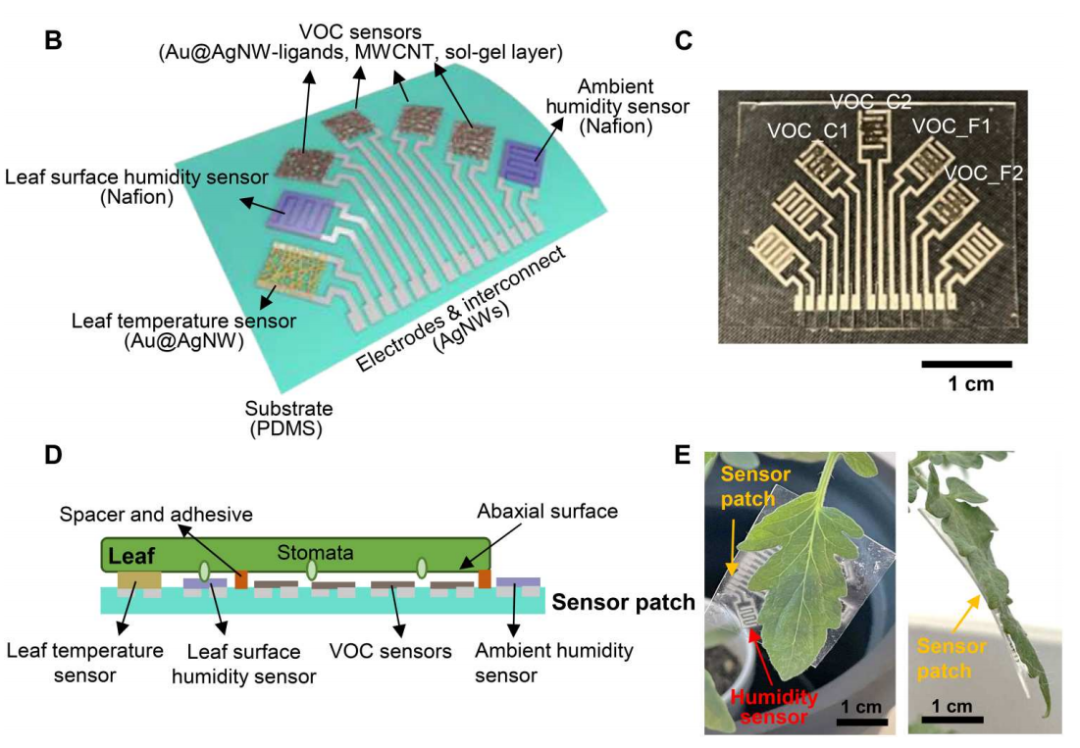

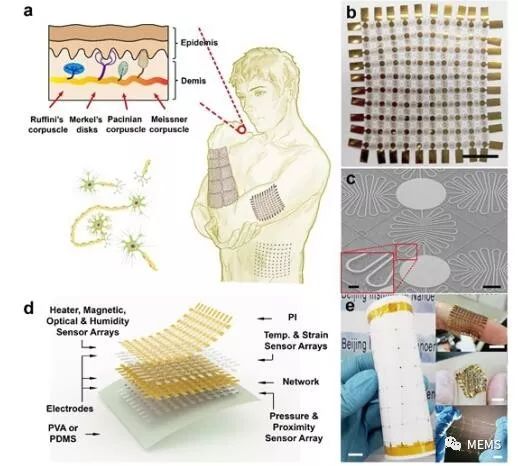

研究中,他們開發了一種可被植物“穿戴”的多功能傳感器芯片。這款芯片只有30毫米長,其由傳感器和柔性電極材料組成。

而傳感器中又包含碳納米管、鍍金銀納米線、基于Nafion共聚物,柔性電極材料則基于銀納米線制備而來。

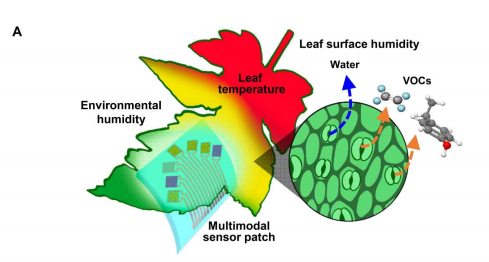

這款可穿戴芯片具有多個功能:其由7個小傳感器組成,可以同時檢測VOC、植物葉表面溫度、環境濕度、植物葉表面濕度等。其中,VOC指的是揮發性有機化合物(volatile organic compounds)。

(來源:Science Advances) 具體來說,這款芯片不僅可以檢測植物微環境(比如溫度和濕度),還可以持續監測植物排放的VOC。

這些小分子信號不僅是植物之間“交流的語言”,也是對環境或病蟲害做出的響應性信號分子。換言之,植物在不同情況下會釋放不同組合的VOC。

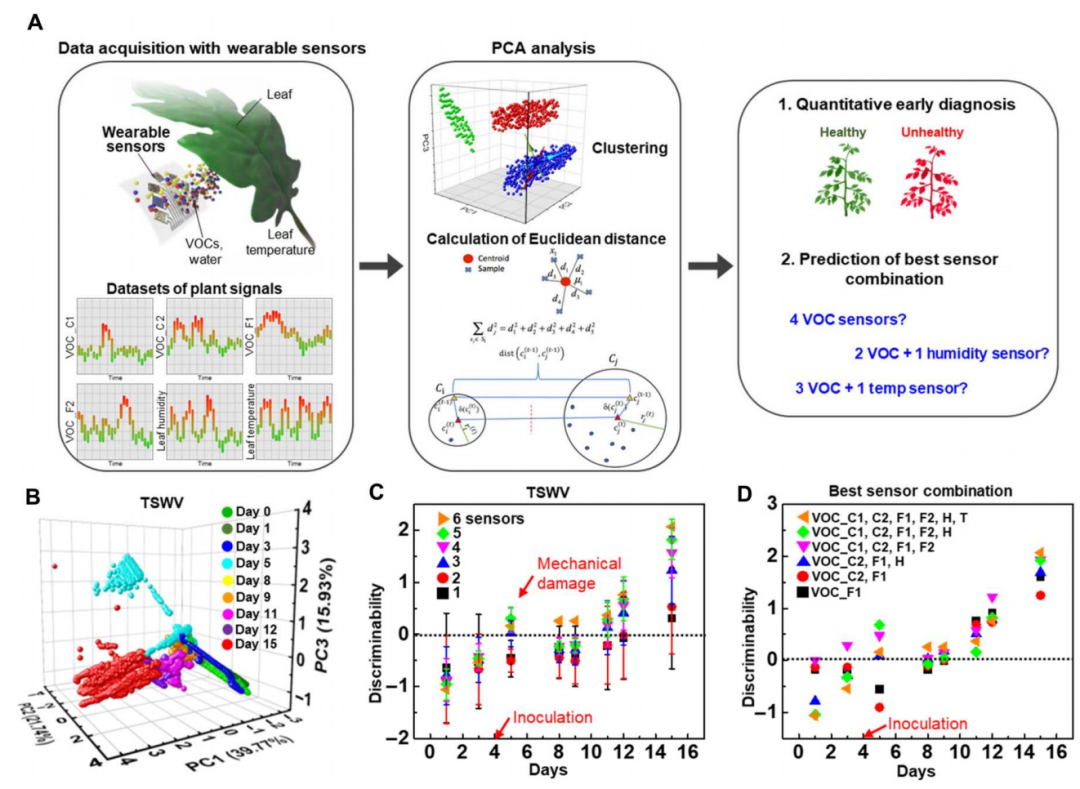

通過監測與特定疾病、或植物壓力相關的VOC,可以實現無創式的植物病害檢測。而通過將多通道的檢測數據進行整合和分析,可以達到比其他單功能傳感器更準確的檢測效果。

對于多維的原始數據,課題組采用了主元分析的方法,也就是把原有數據進行簡化,從而找出數據中最“主要”的元素(或者最重要的一個傳感器)。

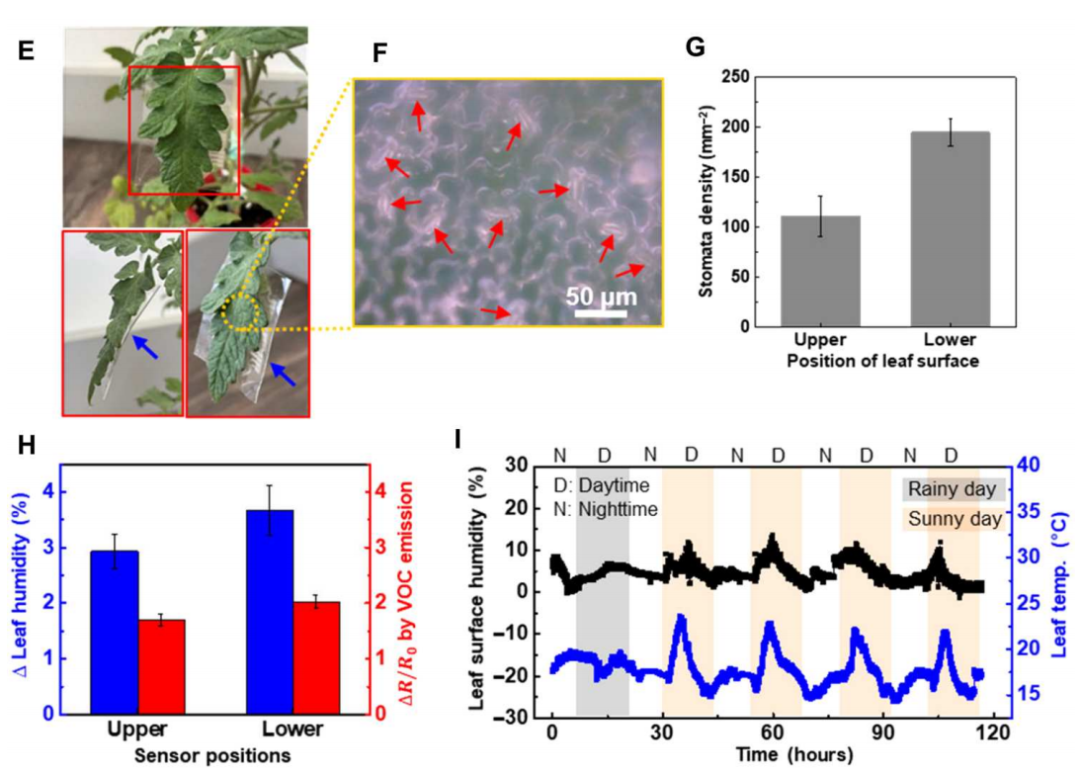

“芯片的放置位置也很有講究,我們發現放在葉子下面會獲得更好的檢測信號,因為葉子下面有更高密度的氣孔——這些氣孔是植物與環境交換氣體進行‘呼吸’的重要通道。”魏青山說。

(來源:Science Advances) 與此同時,本次研究提供了一套完整的方法,以用于檢測植物病原體、以及可能影響作物生長的非生物壓力。

總而言之,這是一種可以同時檢測植物揮發性有機化合物(VOC)和環境條件的創新型方法,也是可穿戴傳感器在植物病害早期檢測領域的突破性嘗試。

日前,相關論文以《用于連續植物生理學監測的近軸葉表面安裝多模式可穿戴傳感器》(Abaxial leaf surface-mounted multimodal wearable sensor for continuous plant physiology monitoring)為題發表在Science Advances期刊上,李元(音,Giwon Lee)是第一作者,朱勇教授和魏青山教授擔任共同通訊作者。

圖 | 相關論文(來源:Science Advances)

魏青山表示,疾病檢測的重要性對于人體健康是顯而易見的,對于植物健康和可持續農業同樣重要。

就植物或農作物來說,其生長不僅會受到病蟲害影響,也容易受到環境因素(比如溫度、適度、土壤環境等)的干擾。

提早檢測植物的異常生長趨勢或內部的應激響應,能更好地了解植物的生長狀態,從而采取更有針對性的防病蟲害措施,以及對其生長環境做出適當調整,比如通過改變灌溉和光照周期等來消除不利環境因素。

長期以來,大部分農作物種植者都依靠經驗來判斷作物的生長狀況以及所受的病蟲害。有時,不同病蟲害或環境因素,會導致作物出現非常相似的癥狀,這會導致誤診或誤判。

分子檢測技術比如核算放大擴增,則能更準確地檢測不同類型的病害。但是,該類技術需要在實驗室中進行操作。

同時,樣品的收集和寄送將耗費大量時間,這可能會導致植物病變的確診被延誤數日甚至數周。因此,研發更快捷、更便宜的檢測技術具有重大意義。

(來源:Science Advances) 目前,在溫室中的番茄植株上,該團隊對這款可穿戴芯片的性能進行了測試。他們使用三種不同的病原體感染了番茄植株:包括一種番茄病毒、一種細菌感染、以及一種被稱為卵菌的病原體。

結果發現,由于該芯片擁有多個傳感器,這讓他們在植物首次感染四天之后就能檢測到病毒病原體。

相比傳統依靠經驗來判斷病害的方法,本次方法具備顯著的優勢,原因在于西紅柿通常不會在10-14天內出現任何病毒感染癥狀。

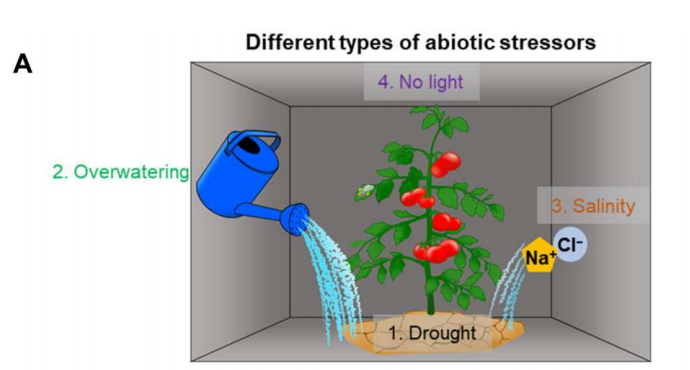

“我們還測試了這些植物在遭受各種非生物因素(例如水澇、干旱、光照不足和高鹽濃度水)時的反響,結果發現本次芯片都能敏銳捕捉到這些環境變化。”魏青山說。

初始實驗數據表明,這款可穿戴芯片主要能被用于以下兩個場景:植物病蟲害監測、以及非生物因素導致的植物應激響應。

另外,它也有望直接用于溫室植物生長狀態和微環境感知,可以根據植物的需要,自動調整光熱水等生長條件。而這也將是智能溫室的關鍵一環。

長遠來看,它還能用于數字農業和精準農業,幫助種植者提高作物生長效率,以及減少病害導致的作物損失。

(來源:Science Advances) 那么,這樣一款芯片的誕生,要經歷哪些過程?

魏青山說:“從單個傳感器材料篩選和制備、到傳感器集成、再到建立一套多通道數據處理方法、以及針對溫室番茄作物上進行應用測試,整個過程涉及到化學修飾、電子器件制備、作物培養和感染、以及數據分析等,跨度可謂非常之大。”

甚至,為了更方便地采集實驗數據,課題組中工程學出身的學生,都學會了自己種植番茄。

魏青山繼續說道:“整個團隊包括不同方面的專家,比如擔任論文共同通訊作者北卡機械系的朱勇老師,在柔性電子已經芯片集成上提供了極大的幫助,我們學校植物病理學系的Jean Ristaino課題組提供了番茄和病原體模型。”

在傳感器材料的選擇上,他們尤其重視要避免交叉信號。比如VOC傳感器要做到盡量不對溫度和濕度做出響應。

芯片的性能測試,也被分幾個不同階段。比如,針對VOC傳感器的檢測,該團隊最先采用單一純化的VOC模型分子,然后才在活體植株上進行真實的VOC檢測。

(來源:Science Advances) 盡管如此,要想實現一個能被種植者使用的成熟型芯片產品,還需要解決幾個關鍵問題:

首先,芯片需要“更長壽”,這就需要選取更耐用的傳感器材料或更好的封裝技術。

其次,貼片需要無線化,以便進行遠距離無線數據傳遞、以及能源自主(比如太陽能驅動)。

再次,在溫室之外也能工作,要想實現這一功能就得讓芯片在溫室外的田間進行多項測試,以確保貼片在現實條件下(比如下雨、高溫等)也是穩定有效的。而針對以上問題,課題組也將繼續努力解決。

編輯:黃飛

-

傳感器

+關注

關注

2553文章

51390瀏覽量

756586 -

可穿戴傳感器

+關注

關注

2文章

99瀏覽量

12628

原文標題:可穿戴多功能傳感器芯片,用于連續植物生理學監測

文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

設計一種基于單片機的多功能監測系統

新型的可穿戴傳感器

研究人員提出了一種柔性可拉伸擴展的多功能集成傳感器陣列

一種集成的多模態柔性傳感器系統

一種可以實現壓力、溫度和材料識別的柔性多功能傳感器

傳感器最新消息 多功能植物可穿戴傳感器面世 高華科技科創板上市

什么是多功能傳感器 多功能傳感器的功能介紹

一種可被植物“穿戴”的多功能傳感器芯片

一種可被植物“穿戴”的多功能傳感器芯片

評論