經過長期的技術發展——特別是在生態危機、化石能源困境等多個重大關鍵課題的刺激下,太陽能在以轉換效率和成本為核心的技術和商業兩方面的關鍵難點上取得了巨大突破。太陽能是可再生能源和可持續電力設施改造的關鍵形式、實現碳中和傳播的重要途徑,這不僅是全球共識,也是美國、歐盟等經濟發達國家目前所處的實際情況。同時,中國也在出臺相應的政策指導方針,大幅增加光伏發電裝置的數量。為光伏發電系統選擇合適的磁性元件對于太陽能的進一步普及具有重要的意義。

Part1 光伏發電應用與功率轉換

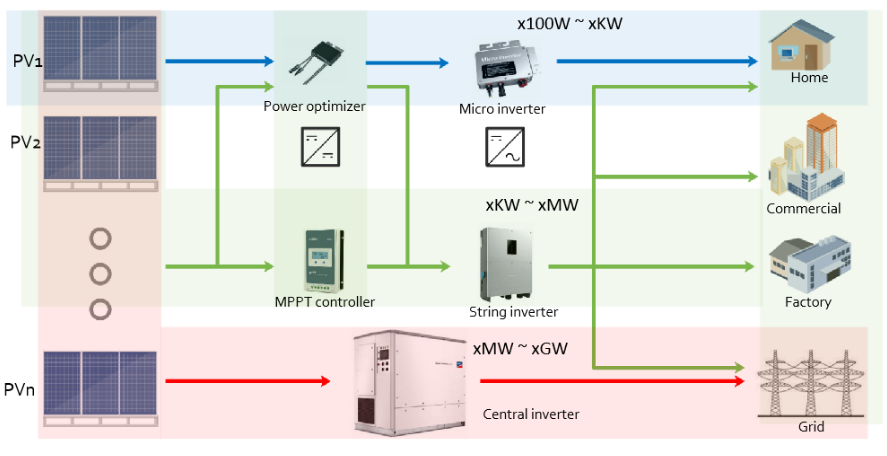

以設施等級為劃分依據,太陽能應用通常分為三類:住宅,x100W~xKW;商用,xKW ~ xMW;公共事業,xMW ~ xGW。由于太陽能應用廣泛,且具有可擴展性,太陽能發電的相應功率轉換有幾種不同的方案可供選擇:

在轉換效率方面,有用于適應太陽輻射并根據電池溫度調節輸出的連續控制單元;考慮到相對發電成本和用電容量,有用于離網型發電的分布式微電網和用于柵極接電的集中式電站,尤其是當光伏板數量增加時,系統的孤島風險和并網設備的低電壓穿越(LVRT)會使得光伏發電的配置方案更復雜多變。

濾波電感、升壓電感、電源變壓器、電抗器等磁性元件除了應用于相應的功率轉換之外,在其他方面也廣泛應用;尤其是在典型的分布式光伏解決方案中,磁性元件成本更高(按百分比計),因此為光伏發電系統選擇合適的磁性元件對于太陽能的進一步普及具有重要的意義。

Part2 系統中光伏發電及功率轉換的原理

1、半導體基礎

由于光電轉換效率的關鍵要求,單晶硅異質結(HIT)太陽能電池(N襯底)是目前的重點發展類型(效率在25%左右)。目前占據安裝規模的主要份額的類型仍然是鋁背場(BSF)和PerC型如P 型基板電池(效率在 19% 和 21.5% 之間)。但隨著設備和主要材料(硅材料和低溫銀漿)的不斷研發和生產能力的提高,HIT成本將逐步降低,未來新裝的太陽能電池將以HIT型為主。

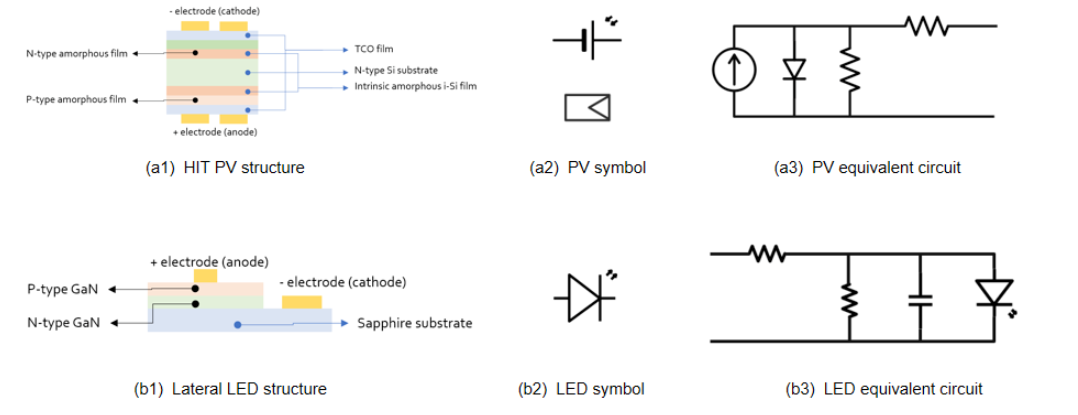

在本征半導體中,P型或N型半導體通過摻雜獲得足夠的載流子濃度。由于其窄帶隙,外界干擾(如照明電磁輻射)可以激發內部原子產生更多的電子-空穴對。當不同類型的半導體形成PN結時,n型端在內部擴散電場的作用下會積聚更多的電子;而p型端則相反,最終在兩端形成驅動電壓并成為電源,即電池。這種內部光電效應稱為光伏效應。

相反的現象是LED通過電子空穴復合產生電光。兩者的PN結工作狀態為正偏,但光伏電池為電源(光輻射驅動電流,低功率密度),LED為負載(產生光的電力,高功率密度),因此,光伏電池可以提供大電流,LED 則受限于其散熱結構和尺寸而無法通過大電流(燒壞)。相關二極管結構、電路符號及等效電路如下圖1所示:

圖1 光伏電池(HIT)和LED的結構、符號和等效電路

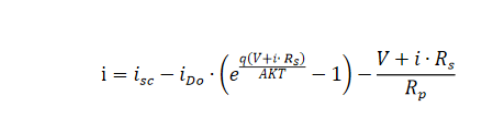

常見的典型的光伏電池(PV)輸出電流表示為:

其中:

isc—光照射產生的激發電流;

iDo—PN結的飽和電流;

q–電子電荷為1.6×10?19C中;

K–玻爾茲曼常數為1.38×10?23J/K;

A–1~2之間的理想常數;

T–PN結溫度

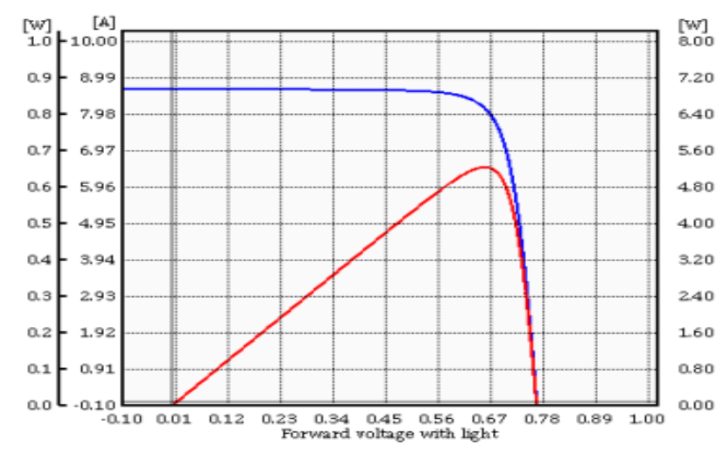

q/AKT是輻照的弱相互作用,隨輻照強度而變化;通常較小,較大(>100KΩ),因此光伏電池的輸出電壓和電流主要受輻照強度和溫度的影響,當輻照強度和溫度穩定時,輸出電流逐漸減小,PV的輸出電壓增加。可以看出,隨著輸出電壓的升高,光伏電池的輸出功率會先增大后減小;為實現最優的光伏發電設計,需要通過最大功率點跟蹤(MPPT)技術來控制輸出功率并最大化功率輸出。

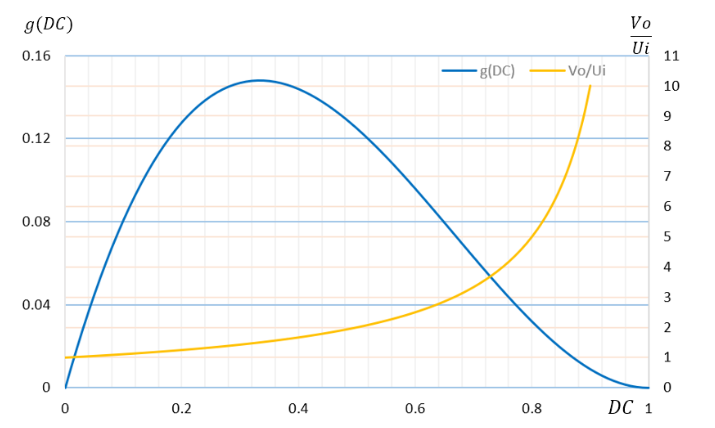

此外,光伏電池以及在光伏發電的功率轉換中,根據具體情況使用不同的開關場效應管和二極管半導體,如:MOS、氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC),IGBT。造成這種差異的主要原因是在不同的應用條件下(工作電壓、開關頻率等),不同類型的半導體在成本和性能方面具有不同的優勢。從實際光伏應用中可以看出,不同類型開關設備件的控制復雜性和成本反過來也會影響特定光伏功率轉換方案(升壓和逆變等)的選擇;同時由于功率半導體的各種影響因素在不斷發展和變化,光伏產品的技術迭代和商業推廣也在不斷發展。

2、太陽能系統的主要考慮因素

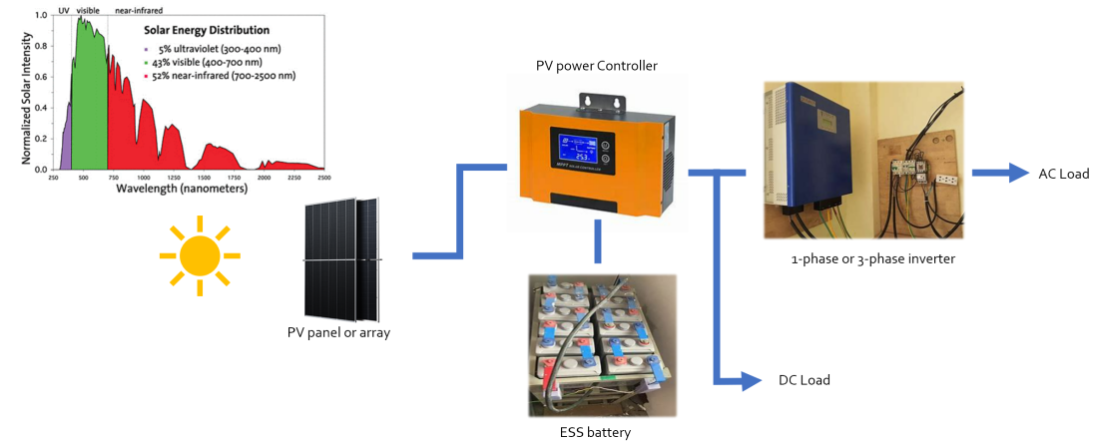

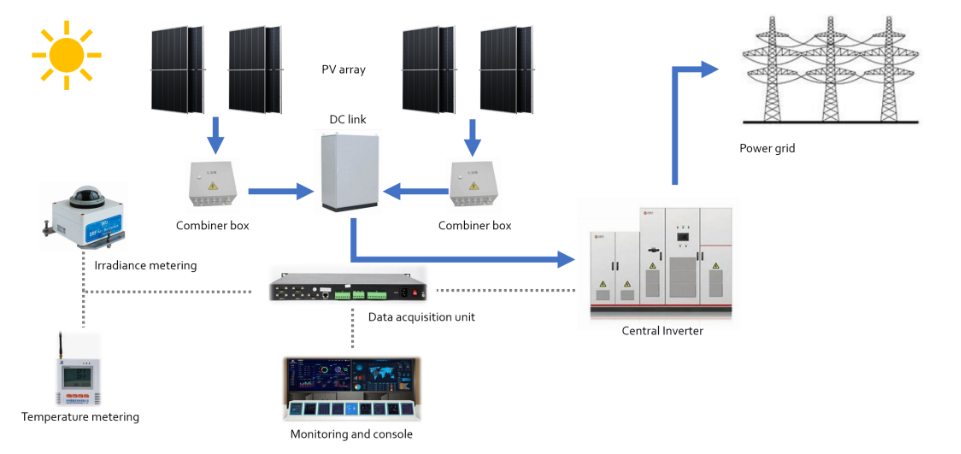

太陽能并網發電需要滿足特定的技術要求,如IEEE1547(美國)、ENEL 2010 Ed.2.1(意大利)、EN50438或中國GB/T 19939-2005、GB/Z 19964-2005。為了配置合適的并網逆變器,光伏系統需要具有多級功率轉換、效率控制和完整的監控相關通信系統,并具備孤島檢測和發電量預測等必要功能(一般適用于中大型規模化光伏發電部署)。在就地消耗所發電能這一方面上,分布式離網光伏發電系統具有較低的系統配置難度和較高的靈活性,通常以微型逆變器為主要功率級,或配備儲能系統以實現有效的電力調度。

典型的離網和并網光伏發電系統如下圖2所示:

(a)離網光伏發電系統

(b)并網光伏發電系統

圖2 兩種典型的光伏系統(圖來源于網絡)

在并網光伏發電系統中需要考慮的主要因素當中,安全比效率更為重要,主要包括孤島檢測、絕緣檢測、漏電流檢測和低電壓穿越等。

由于低密度分布式光伏的負載經常超過發電容量,孤島風險的發生概率非常低,因此在這種情況下通常不需要配置孤島檢測。在集中式光伏電站中,需要主動孤島檢測來保護它,通過控制電壓和頻率可以將光伏發電帶來的風險降到最低。

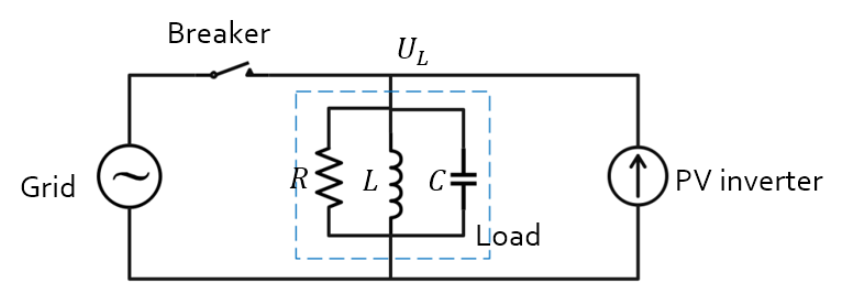

有源解決方案和無源解決方案有很多種,它們的基本原理是:當電網斷電時,光伏逆變器輸出電源的有功功率和無功功率負載發生明顯變化,光伏逆變器的變化輸出電壓將直接反映在負載兩端的電壓變化上。同樣,當逆變器輸出發生變化時,負載的無功功率(出現在等效電感和電容上)也會隨頻率而變化(圖3)。

如圖所示,電網停電前后負載的電壓和頻率分別為1、2和1、2,有功功率和無功功率變化分別為ΔP和ΔQ,對應關系如下:

UL22?UL12=R??P

(ω1?ω2)?(1+ω1ω2?L?C)=ω1ω2?L??Q/UL12

圖3 并網光伏發電孤島檢測原理(簡化)

從簡化關系可以看出,只要負載上的ΔP和ΔQ變化明顯,光伏逆變器的電壓變化和頻率變化就能在負載端產生明顯的相關反應,從而可以檢測到電網系統中的光伏發電是否處于孤島狀態。當變化不明顯時,需要補充載波通信等其他監控方案,主動滿足安全需求。

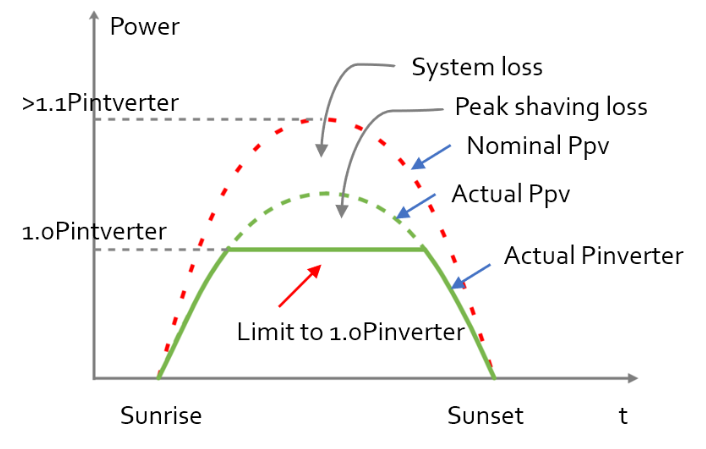

此外,光伏發電系統的裝機容量(光伏組件總標稱功率)與逆變器的額定容量(總有功功率)也有性能規范(中國NB/T 10394-2020)。提高容量匹配可以保持穩定的輸出功率,也可以提高相應的系統綜合效率。

圖4 光伏容量比與相應實際功率輸出之間的關系示例

3、光伏發電的主要功率轉換類型

光伏發電作為電流源,其功率輸出與工作電壓之間存在波動關系,即在實際功率轉換中,首先需要實現最大功率輸出的控制。根據 MPPT 或 Power Optimizer的算法,波動的光伏發電通常先轉換為直流電,即直流母線(或 DC-link)。這個過程一般是boost轉換。其次,根據不同的功率等級,升壓轉換還可以通過交錯升壓或全橋控制實現更好的效率和更低的成本。同時,可根據隔離要求補充軟開關或其他隔離電源轉換,實現不同電壓的直流要求;或者根據應用的需要可以通過全橋逆變的形式直接供給交流負載。

在組串式逆變器或中央逆變器中,除了MPPT或功率優化后的穩定直流高壓外,還有許多復雜的逆變器拓撲形式,如單相或三相串聯逆變器可分為兩級或多級形式。由于組串式逆變器在技術和成本上都具有配置靈活性,它們逐漸成為近年來的主要發展趨勢。

圖5 光伏發電中的功率轉換

(藍色)微型逆變器、(綠色)串式逆變器、(紅色)集中式逆變器

Part3 磁性元件在光伏中的應用

1、MPPT(或功率優化器)

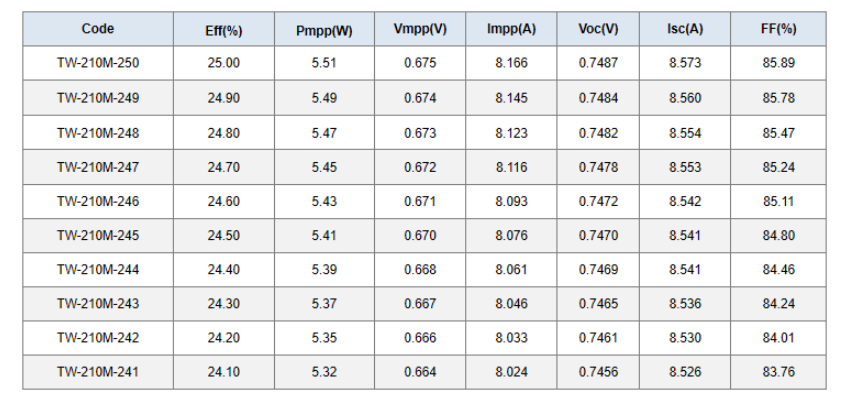

光伏電池的發展經歷了多次技術迭代,以210片(210mmx210mm)為代表的最新6.0時代,在25℃、1000/2輻照強度時,單片功率輸出可達10~12W。通常,光伏的規格書會提供開路電壓()、短路電流()、最大功率點電壓(V)以及最大功率點電流()。當輻照強度降低時,顯著降低,略有降低。隨著溫度升高,降低。相應地,V和同時發生變化。光伏的功率極限由和相乘得到,最大輸出功率與功率極限的比值稱為光伏組件的填充系數,該值主要由內部等效電阻和PN結材料決定,可用于衡量電池性能:

(a)TW Solar-TW210Y212A(半型光伏電池)I-V曲線

(b)TW Solar-TW210Y212A(半型光伏電池)規范

圖1 210光伏電池-(a)I-V曲線(b)規格

(TW Solar-TW210Y212A(半型光伏電池))

實現MPPT的算法有很多,其中最簡單的方法是電壓反饋法,即預先測試特定光強下的最大功率點電壓,通過調整光伏端電壓來達到最大功率點,但當環境變化,效率損失比較大;最常用的方法是擾動觀察法,即通過改變負載來觀察光伏輸出的變化,并進一步調整輸出功率到最大點,但這也會造成不斷的功率損耗。其他方法如功率反饋和增量電導也是類似的思路。

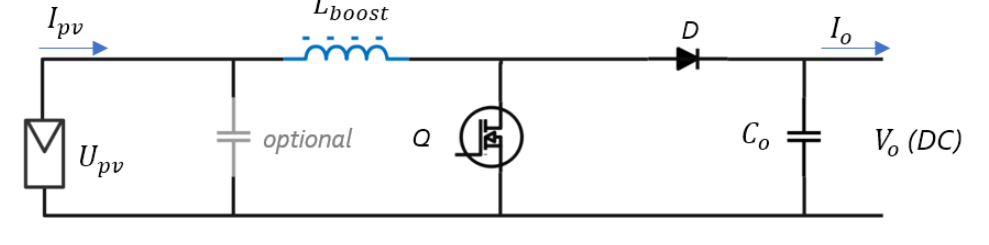

雖然 MPPT 可以通過多種方式實現,在某些應用中也被稱為功率優化器,但從電路形式上看,基本都是通過 Boost 電路來調節,因為它始終工作在持續輸入電流的狀態,而無需在 PV 兩端加大體積的儲能電容(穩定的 DC/DC 輸入電壓)。另外,對于后級的DC/AC逆變器,可以提供高穩定電壓,實現高逆變效率。此外,開關場效應管的一端便于接地驅動。PV輸出電壓可以通過調整升壓轉換的占空比DC%來控制(圖2):

= ? (1?)

當 PV 電壓達到(最大值)時,占空比 (DC%) 達到最低值。而當DC%逐漸增加時,光伏電壓向低端移動并最終達到最大功率點Vp。 通常分布式光伏板陣列的輸出電壓在60-300V之間。考慮到后級DC/AC逆變器效率,微并網逆變器(輸出220Vac)一般要求達到400~600V;分布式組串式逆變器(輸出可能為380Vac)達到600-800V(通常為700V);集中式逆變器達到700-1500V。對于大功率(如>100KW)系列的2電平、3電平和多電平單相或三相逆變器或集中式逆變器,輸入電流通過匯流箱直接逆變到電網,所以一般沒有MPPT。但優化后的光伏發電會根據需要在電流匯流箱中設置MPPT功能進行平衡控制。

圖2 MPPT控制的等效升壓級

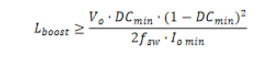

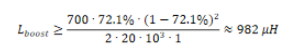

MPPT控制所需的升壓電感值_應滿足轉換器電路處于CCM工作(連續電感電流模式)的要求,使PV工作在最佳狀態,同時降低輸入旁路電容。此外,電感值應足夠大,以減少開關的影響MPPT控制中的FET-Q。它的值應滿足:

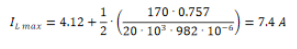

例1:忽略轉換效率,如果DC-link提供700Vx1A的逆變電源,光伏裝置可以支持的最大功率為700W=170Vx4.12A,開關頻率為20KHz,如果光伏的開路電壓電池為 Uoc=195V,則:

=1?/ =1?195/700=72.1%

所需的相應最小電感值為:

最大電感電流為:

電感電流的 RMS 值為:

因此,升壓電感所需的參數可以定義為1mH,飽和電流9A,溫升電流7A(40K溫升),并留有適當的余量。對于升壓電感,兩端的最大電壓為V?pv和二者當中的較高值,當最大電壓值為530V時則可以設為600V。對于 PV 終端電路,IEC 62109-1 中定義了 II 類瞬態過電壓范圍,適用于 2500Vdc 瞬態過電壓,因此需要滿足 1.6mm 的間隙(例如引腳到引腳的距離)。

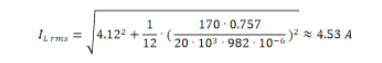

圖3 升壓電感和電壓增益的電感要求與占空比(DC%)

電感值與DC% 的關系在上述升壓電感的最小電感值要求中預先設定,即由()=?(1?)2決定:當=1/3時,電感值需求達到最大值,電感值需求從這個點開始下降。因此,對于光伏終端MPPT,DC Link的電壓往往是光伏組串電壓的兩倍甚至多倍。據此,輸出阻抗=/越低,開關頻率越高,則對電感值的需求越少。圖8顯示了DC%對電感值要求及其對電壓增益Vo/UI的影響。

因為市場上主要可用的開關FET和二極管分為三類:MOS、SiC和GaN;主要適用電壓范圍如圖4所示。對于微型逆變器,基于應用需求可選的升壓拓撲主要包括全橋和單通道升壓或多通道升壓(包括交錯),通常施加的電壓最高可達650V;此外對于中小型電力應用,還可以采用隔離的全橋反激或LLC軟開關拓撲結構,以實現更高效的MPPT,滿足安全要求。對于串級逆變器中功率MPPT的要求,當施加電壓高達1200V時,通常采用升壓或多通道升壓。對于集中式大功率逆變器,前端MPPT通常是雙升壓;或者因為與高壓PV兩端直接相連,該部分通常被省略。

圖4 不同類型開關FET適用范圍比較

60V以下的光伏板可以使用MOSFET或者更高頻率的開關場效應管,因此電感值的要求會降低;并且因為DC總線電壓與輸入PV電壓(例如400V)相關更高,它反過來迫使DC%上升,結果是更大的輸入電流紋波。因此,這種低功率MPPT或功率優化器適用于由扁線或粗直徑圓線制成的大電流電感器。

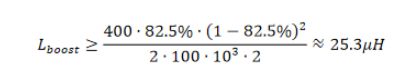

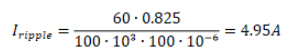

例2:忽略轉換效率時,如果DC-link將提供400Vx2A的逆變電源,則為光伏安裝可以支持的最大功率為800W=60Vx13.33A,開關頻率100KHz,如果光伏開路電壓電池為 Uoc=70V,則:

=1?/ =1?70/400=82.5%

所需的相應最小電感值為:

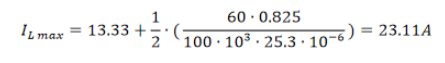

最大電感電流為:

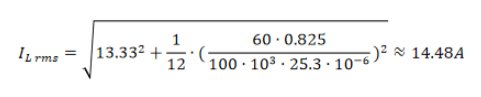

電感電流的 RMS 值為:

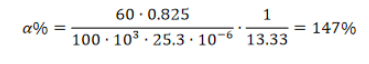

當考慮有限封裝尺寸的電感器設計和選擇時,紋波電流比為:

雖然電源轉換在CCM模式下工作,但為減少由大紋波電流引起的磁芯磁滯損耗,必須通過增加電感值來降低紋波比,或者通過保持電感值不變而將工作時的磁通密度峰值降低:因此,在由MPPT確定DC%(最佳工作點)的情況下,需要重新確定最佳電感值和電流紋波比,或者增加匝數N且降低芯材料的磁導率,從而實現最佳轉換效率η%。

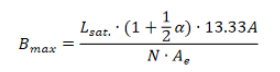

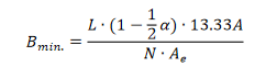

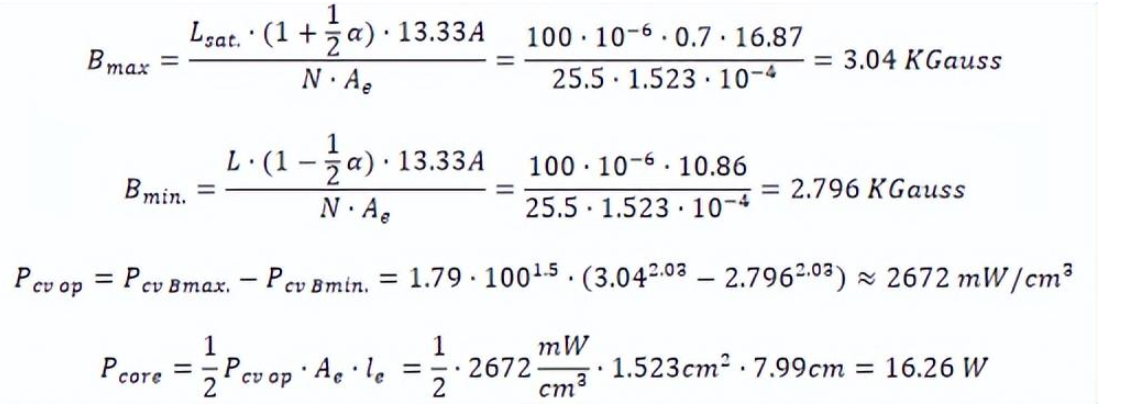

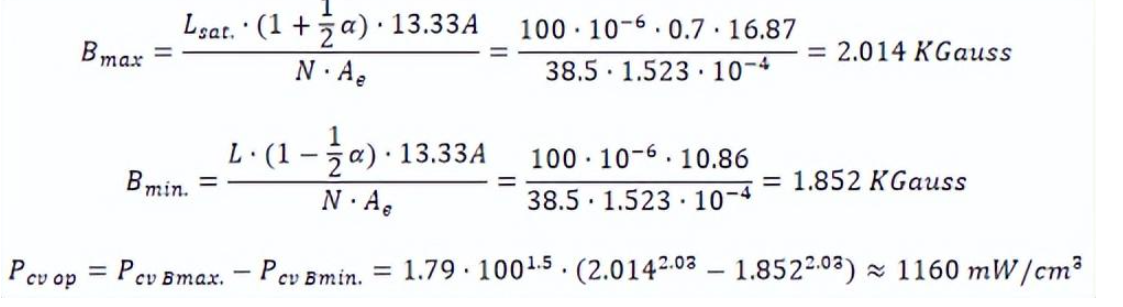

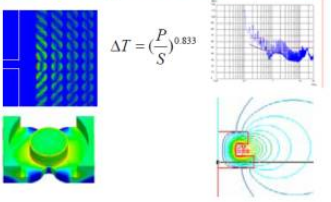

以例2為例,假設所選磁芯提供的有效橫截面積為Ae,有效磁路長度為le。如果最小電感下允許的最大電感電流為它的飽和電流,則其最大工作磁通密度為:

最小工作磁通密度為:

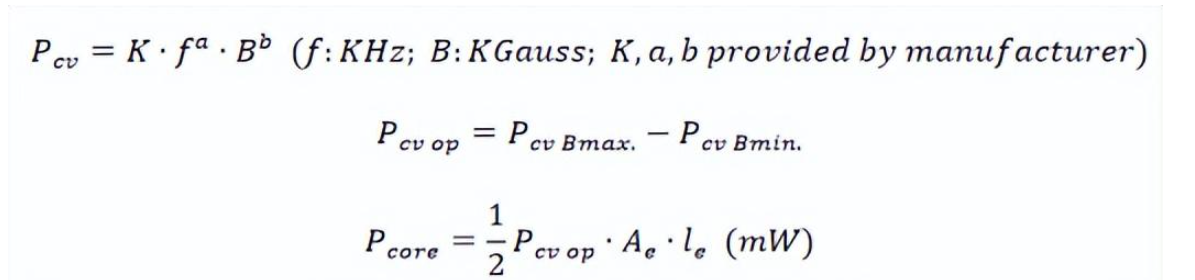

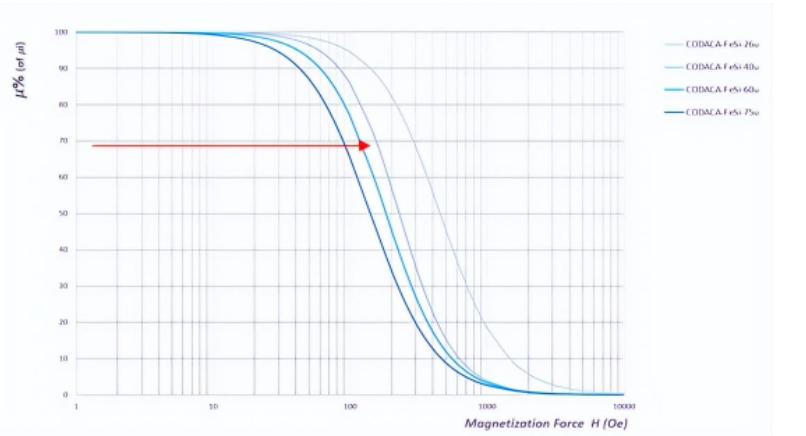

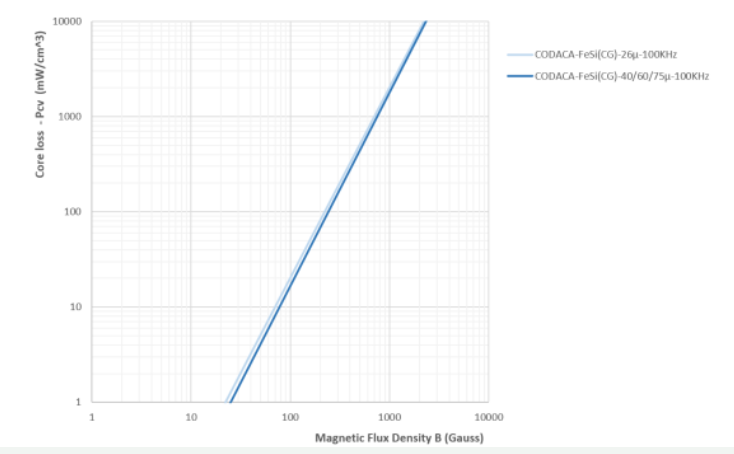

根據鐵芯損耗 (/3 ) 曲線,鐵芯損耗近似為:

其中,“在最小電感值下允許的最大電感電流是它的飽和電流”并非總是如此;但在實際工作電路中,它通常不在電感器規范中的飽和電流點,當確保足夠的電感值和相應的紋波電流控制在有限范圍內時,該點的選擇相對簡單和安全;事實上,只要在DC偏壓曲線下放置在芯材中的保證最大電流遠離其飽和點(在相應的磁導率衰減曲線上是相對穩定的區間,例如相應的飽和電流被設置為相對于從初始點下降30%的值),只要滿足或不滿足以下關系即可:

因此,它更像是額外的設計裕度,以最大可能的功率損失進行評估。除鐵芯損耗外,銅損耗將近似,初步評估僅考慮趨膚效應:

Pcu=IL rms2 ? ESR

圖5 CODACA-FeSi粉末芯材:直流偏壓曲線和芯材損耗曲線

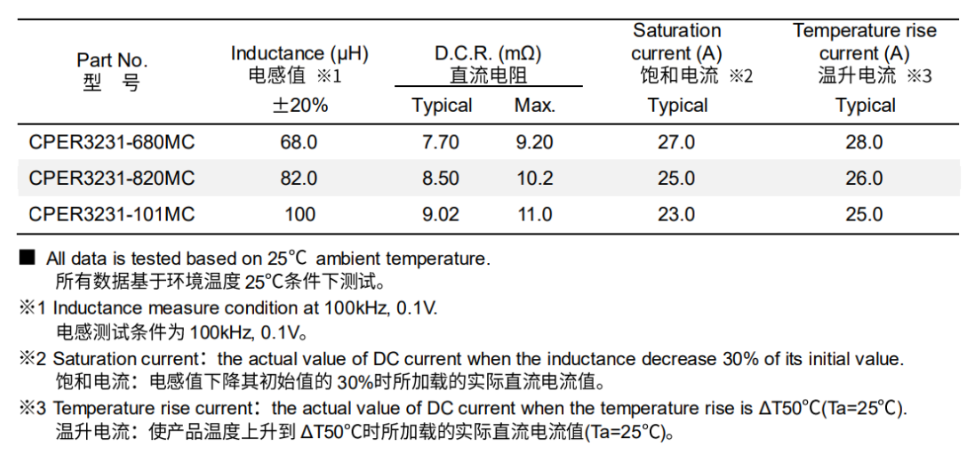

以例2的科達嘉電感CPER3231-101MC為例,規范書列出了由制造商定義的關鍵參數,如下圖所示,

圖6 CODACA CPER3231-101MC產品規格書

相應的紋波電流為:

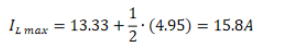

最大電感電流為:

正如假設的那樣,當電感下降 30% 時,紋波電流將上升 43% 并且為 4.951.43=7.07 ,相應的最大電流將為 13.33+7.07/2=16.87 。它小于規格書所顯示的 23A,上述估計可取為最大損失條件。

功率損耗計算如下:

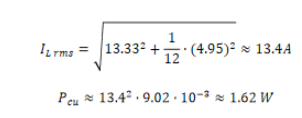

此時電感電流的 RMS 值為:

因此,總損耗為17.88W,效率損耗約為2.24%。鐵芯損耗是主要類型,因此可以通過增加繞組匝數N和降低鐵芯材料的磁導率μr來實現效率優化,以減少運行中磁通密度的波動。然而,由于從60V到400V的升壓比是一個高比例,為此,從節能的角度來看,輸入電流必須具有較大的可波動范圍。因此,光伏終端的MPPT通常會損失很多效率。

為了在有限的封裝尺寸內實現較低的損耗,需要盡可能地增加電感值,以換取較低的紋波電流幅度。同時,由于直流偏壓的特性和對更好材料的需求,有必要將這兩個要求結合起來,以設計或獲得最佳電感器選擇。

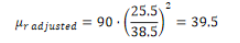

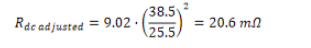

在本例中,飽和電流和溫升電流仍然很大,并留出空間來調整匝數和磁導率以滿足最佳損耗的要求:在現有產品的基礎上進行調整:將線圈匝數增加到N=38.5,并降低磁導率以保持相同的L值:(實際可用材料為標準40μr)

相應的直流電阻被調整到大約(基于相同體積的銅):

調整后的功率損失如下:

驗證磁芯是否飽和:

磁芯飽和可由磁芯的直流偏壓曲線確定,由于磁芯尚未達到飽和點,因此計算是有效的。調整后的功率損耗為:

此時總損耗為10.8W,效率損耗為1.35%。然而,基于:

1、在相應條件下,磁芯仍遠離飽和點;

2、銅線損耗的相對比率不高,電感器可以通過增加匝數和降低磁導率來繼續優化損耗或者利用封裝尺寸和更高的電感值來實現。

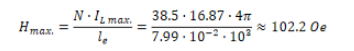

微型逆變器光伏應用通常插入本地儲能電池,以實現功率的最佳波形均衡,因此直流母線的電壓可以根據所連接的電池系列進行調整,例如12V、24V、48V或更高的電池組電壓。找正品元器件,上唯樣商城。在這種應用中,功率優化器(或MPPT)在較低的電壓下工作,并且可以在較高的開關頻率下轉換,因此需要較低的電感,例如4.7UH、6.8UH、10uH、22uH等。此類應用通常在較低功率水平下使用扁平銅線大電流電感器或一體成型電感器。

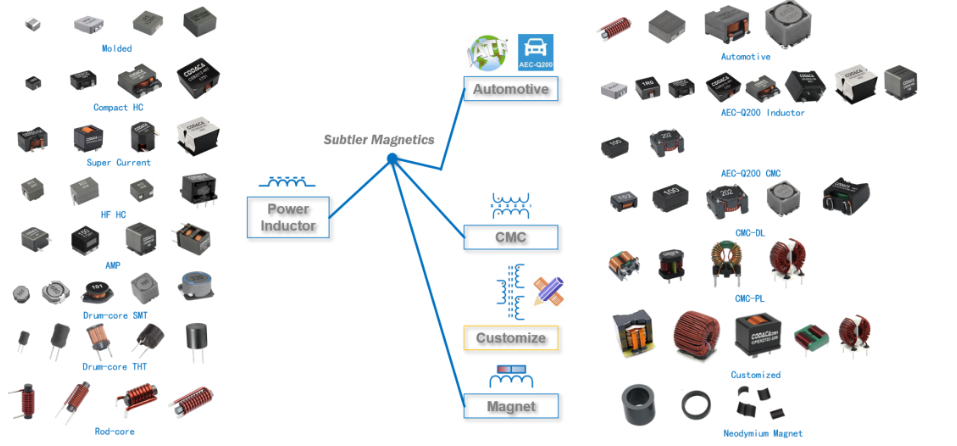

圖7 CODACA科達嘉電感系列

2、光伏發電中的其他應用

如上所述,為了隔離光伏逆變器應用(微功率逆變器)、反激式或全橋ZVS軟開關拓撲,相應地需要設計功率變壓器和LLC諧振電感;為了降低功率損耗,磁芯選擇的材料通常會采用MnZn鐵氧體(氣隙),在某些情況下也可以使用低損耗磁芯材料(如FeSiAl、低損耗FeSi磁芯、非晶等)。

在分布式光伏應用中,電壓已達到數百伏或xKV,為了驅動相應的開關場效應管,必須在驅動級采用隔離:采用介質隔離的隔離器優先,也可以通過采用隔離變壓器驅動器,既能滿足隔離要求,又能滿足系統安全要求。隔離變壓器的類型需要根據 FET 的功率和柵漏電壓電平要求進行設計。對應應用的柵極驅動變壓器基本上是獨立的,需要單獨設計。

在逆變器階段,為了降低開關噪聲,隔離光伏發電端與電網之間的噪聲通路,通常會配置電感量大、體積大的濾波電感,也稱為ACL,對應光伏終端輸入的DCL電感。為了實現非常大的電感值(低濾波頻率),通常使用硅鋼或非晶或多氣隙鐵氧體,因為橫截面積也很大,因此整體體積很大。

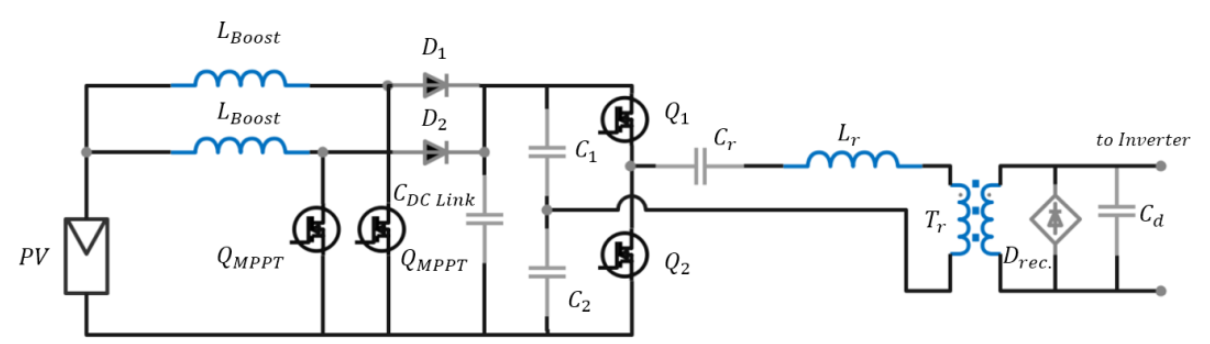

圖8 交錯升壓MPPT加半橋LLC諧振轉換

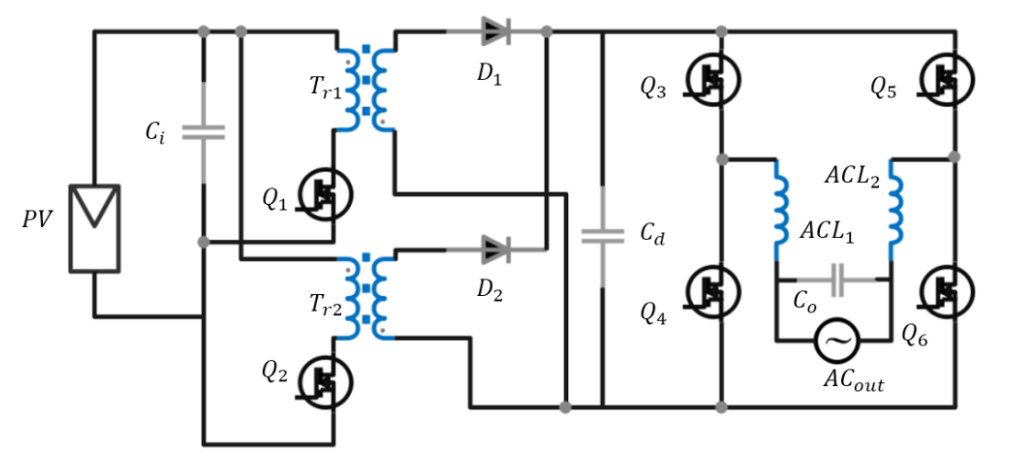

圖9 用于交流輸出的全橋反激MPPT加全橋逆變器

Part4 科達嘉產品介紹

科達嘉電子成立于2001年,深耕電感及磁性元件市場,擁有以大電流電感、一體成型電感為代表的多個系列產品線。在以光伏為代表的新能源市場,科達嘉擁有從磁芯材料到產品設計、生產、測試全過程的自主研發技術,快速交貨和靈活的定制服務極高地滿足了光伏市場客戶的實際需求。通過不斷滿足客戶的新技術或項目需求,科達嘉在眾多應用領域獲得了行業客戶的認可。

圖10 科達嘉產品線一覽

審核編輯:湯梓紅

-

光伏

+關注

關注

44文章

3084瀏覽量

69402 -

光伏發電

+關注

關注

28文章

1196瀏覽量

79247 -

磁性元件

+關注

關注

3文章

116瀏覽量

14654

發布評論請先 登錄

相關推薦

磁性元件在光伏中的功率轉換及應用

磁性元件在光伏中的功率轉換及應用

評論