研究背景

鋰硫電池能量密度高,成本低,是理想的車用及儲能器件。然而,S和Li2S較低的電子/離子電導率、多硫化鋰的“穿梭效應”、電解液損耗,以及鋰金屬的腐蝕等,限制了其實際應用。采用薄膜電極,以及過量電解液 (E/S》10 μL mg-1)的鋰硫電池通常具有良好的性能,但這種設計基本無法實用。近些年,人們通過開發極性材料或對材料進行表面改性來提高S負載量,以及降低電解液用量,取得了一定進展。然而,S電極高達70%的孔隙率這一關鍵參數在以往的報道中卻很少被提及。相比于商業化的鋰離子電池中孔隙率僅為20-30% 的NCMs電極,S電極孔隙和空洞占比過大,導致能量密度低,循環壽命壽命差。因此,要實現在貧液體系(E/S《4)下達到長循環壽命,降低S電極孔隙率的同時,保證電解液的充分浸潤至關重要。目前,能夠同時滿足高含硫量和低孔隙率要求的實用S正極還很少被報道。

成果簡介

近日,西北太平洋國家實驗室(PNNL)Dongping Lu研究員團隊在Energy & Environmental Science上發表題為“Low-Tortuous and Dense Single-Particle-Layer Electrode for High-Energy Lithium-Sulfur Batteries”的研究論文。作者通過在單粒子層電極中調整大顆粒構造分布,成功實現在垂直和平行兩個維度上構建低迂曲度孔隙結構的S電極,該工作通過控制孔隙分布,實現降低高載量硫電極的孔隙迂曲度,這也為其他高比能電池體系倍率性能的提升提供了借鑒策略。

研究亮點

(1)通過排列大尺寸的二次S/C顆粒,制備低迂曲度單顆粒層電極,并闡明通過單顆粒層電極的低迂曲度增強高密度電極中的電解質滲透的原理,以及大尺寸S/C二次顆粒的高內部迂曲度有助于局部抑制多硫化物“穿梭效應”的作用機制。

(2)當S正極孔隙率降低到目前文獻報道的最低值~45%時,即使在貧液體系E/S=4 μL mg-1的情況下,電池仍能提供4 mAh cm-2 (1001 mAh g-1)的高可逆容量。

圖文導讀

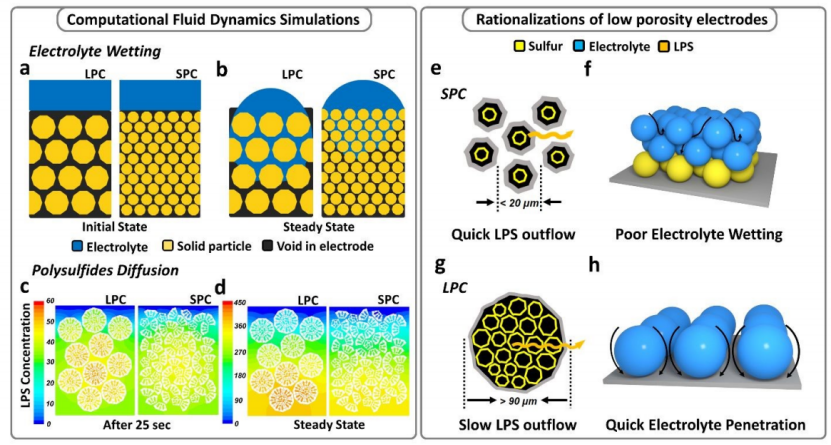

電極設計需要清楚地了解S/C材料對電解質潤濕和LiPS擴散的影響,這可以通過計算流體動力學(CFD)模擬進行研究。如圖1a和b所示,在電極孔隙率和電解液初始體積相同的情況下,大顆粒正極(LPC)的潤濕性較好,電解液可以到達電極的深處。相比之下,電解液幾乎無法穿透小顆粒正極(SPC)。

通過標量輸運模擬進一步理解LiPS在LPC和SPC電極中的擴散行為。結果表明,LPC并不一定會加速LiPS的穿梭效應,但會改善電極潤濕性。圖1c和d分別比較了中間態(25 s)和穩態條件下LPC和SPC中的LiPS分布。對于大顆粒,在25 s后,小部分LiPS從大顆粒中擴散出來,顆粒內部仍然存在較多的LiPS。相比之下在同一階段,小顆粒電極顯示出更多的多硫化物外溢。

圖1 不同正極的模擬與設計原理。LPC和SPC的(a)初始態(b)穩態電解液滲透;LPC和SPC中LiPS遷移的(c)中間態和(d)穩態;(e)S/C小顆粒和(f)最終形成的多顆粒層狀電極示意圖;(g)大S/C二次顆粒以及形成的(h)單顆粒層狀電極示意圖。

模擬結果表明,較大的二次粒子可以增強電極潤濕性能,同時減少LiPS的穿梭效應。基于上述分析,采用與之相當甚至大于目標電極厚度的大顆粒來制備單顆粒層電極是可行的。

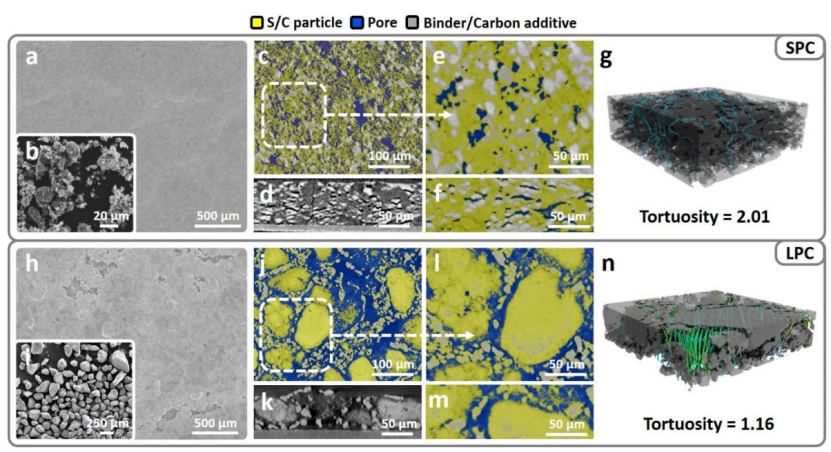

圖2 S/C材料形貌及電極結構示意圖。(a)SPC表面 和(b)IKB/S更小的顆粒SEM圖;SPC在低倍(c-d)和高倍(e-g)下的斷層掃描圖;(h)LPC表面和(i)IKB/S更大的顆粒SEM圖。LPC在低倍(j-k)和高倍(l-n)下的斷層掃描圖。

如圖2所示測試了二次顆粒形貌,小顆粒平均小于20 μm,大顆粒尺寸大于90 μm。SPC材料,在涂漿和壓延過程中,小顆粒傾向于堆積成致密的多顆粒層電極(圖2c, e)。在壓力作用下,漿料隨著顆粒沿平面方向擴散,形成水平排列的氣孔(圖2d, f)。

對于LPC,斷面顯微CT結果表明,電極由單層顆粒組成(圖2k, m),在垂直和平面方向均有孔洞,這與單層顆粒層電極的設計相吻合。從重構的三維模型中可以觀察到,LPC比SPC中有更多的電解液浸潤通道。此外,由大顆粒組成的單顆粒層電極在平面方向上也具有更好的孔隙連通性,這有利于Li+沿平面方向的運輸。

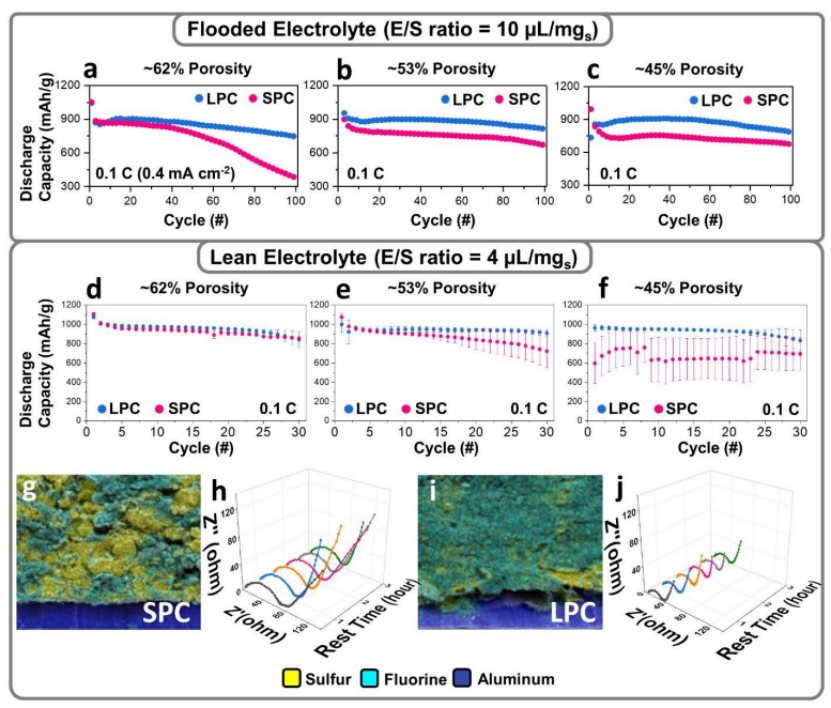

圖3 富液條件和貧液條件SPC和LPC電化學性能。0.1 C下SPC和LPC在富液條件(a-c)和貧液條件(d-f)循環性能;45%孔隙率的(g)SPC和(i)LPC在電解液浸潤后的EDS譜圖;SPC和(h)LPC的(j)EIS阻抗譜圖,每30分鐘采集一次。

圖3 a-c比較了在過量加注電解液條件下,在0.1C下,SPC和LPC循環100次的電化學性能。在隨后的循環中,LPC顯示出比SPC更高的容量和更好的容量保持率。當孔隙率從62 %降低到53 %時,LPC電極的循環穩定性略有改善,即使在孔隙率極低(45%)時,也保持了類似的性能。經過30次循環后,孔隙率為62%、53%和45%的LPC電極的可逆容量分別為932、937和917 mAh g-1,容量保持率分別為87.9%、88.1%和88.7%。為了避免不同電池之間的偏差,作者測試了6個紐扣電池,并提供了誤差線(圖3d-f),表明LPCs在每個孔隙度水平上都具有恒定的高可逆容量,且重現性高。與SPC(圖3h)相比,LPC(圖3j)的電荷轉移電阻(Rct)更小的小,這表明LPC電極的潤濕性更好。

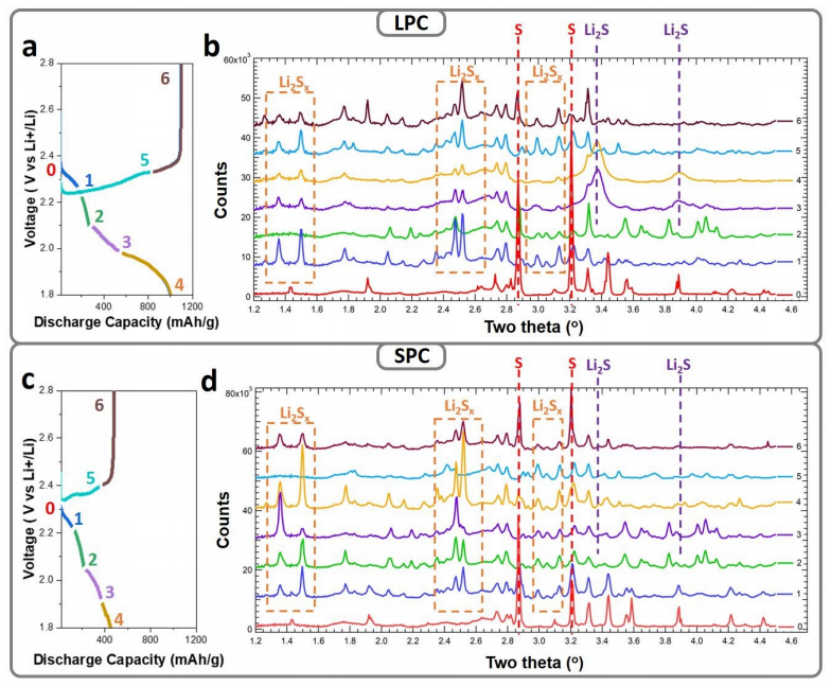

圖4 LPC (a-b)和LPC (c-d)在不同放電深度下的非原位XRD圖譜。

為了解不同載量的SPC和LPC (孔隙率為45%)在貧電解液條件下的反應機理,對其進行了高分辨率同步輻射XRD研究。從XRD結果可以看出,兩種情況下都是在放電過程中生成的可溶性LiPS,但在后續過程中遵循不同的反應路徑。與LPC電極相比,SPC電極的S-LiPS轉換動力學要慢得多,這可能是由于電極潤濕受限造成的。在LPC電極中,LiPS流出需要較長的擴散時間,這恰恰減少了LiPS的損失,也提高了Li2S的轉化率。此外,LPC沒有形成表面阻塞層,而是有更大且開放的孔隙允許LiPS的擴散,有助于比容量的提升。

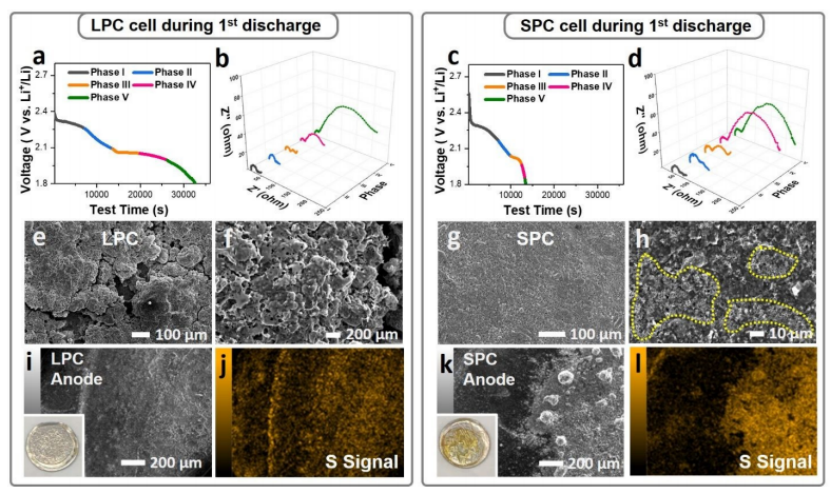

圖5 LPC(a-b)和SPC(c-d)首次放電曲線及對應的原位EIS阻抗譜;LPC(e-f)和SPC(g-h)的SEM圖;LPC(i-j)和SPC(k-l)的EDS能譜。

通過原位電化學分析和電極形貌表征,進一步研究了高密度SPC和LPC中的硫反應。為了消除金屬Li的干擾,采用Li4Ti5O12作為參比電極的三電極測試體系,這些EIS結果與電池性能和原位XRD一致,證實了SPC電極在反應過程中會出現阻塞現象進而導致失效,也凸顯了LPC電極的優越性。

總結和展望

通過制備單粒子層電極,闡明并驗證了低迂曲度硫正極的設計原理。在實際條件下,研究了硫電極結構對電池性能的影響。電極孔隙率不僅控制了電極的容積和比容量,也能影響硫反應和電解液浸潤情況。在不犧牲硫利用率的情況下,降低電極孔隙率是發展真正的Li-S電池的關鍵一步。作者通過使用單粒子層S正極實現了貧液體系(E/S = 4μL mg-1)下孔隙率僅僅為~45%的高負載(4 mg cm-2)、高容量(~1001 mAh g-1)硫電極的制備,并研究了二次顆粒尺寸對電解液滲透性、LiPS穿梭和硫反應的關鍵影響。對于給定的電極孔隙率,LPC由大顆粒組成,比表面積較小,但顆粒尺寸較大,在硫利用率、反應動力學和容量保持方面優于小顆粒的SPC電極。LPC電極的低迂曲度孔道是電極快速浸潤和促進LiPS擴散的必要條件。本研究為實用的高能鋰硫電池開發和電極設計提供了新的思路。

文獻鏈接

Low-Tortuous and Dense Single-Particle-Layer Electrode for High-Energy Lithium-Sulfur Batteries (Energy Environ. Sci., 2022, DOI: 10.1039/D2EE01442D)

審核編輯 :李倩

-

電解質

+關注

關注

6文章

820瀏覽量

20157 -

鋰硫電池

+關注

關注

7文章

99瀏覽量

13711 -

能量密度

+關注

關注

6文章

287瀏覽量

16574

原文標題:EES:孔隙率僅45%的低迂曲度、高密度單顆粒層狀高比能硫正極

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

北京大學龐全全硫基電池再發Nature:硫化物基全固態鋰硫電池

王東海最新Nature Materials:全固態鋰硫電池新突破

原位焊接離子導電斷點以實現高度可逆的全固態鋰硫電池

高能鋰金屬電池中的宏觀均勻界面層與鋰離子傳導通道

欣界能源發布全球首創480Wh/kg高能量鋰金屬固態電池

多殼層MXene@Co-MoS2封裝Si/TiO2碳纖維核,打造獨立鋰儲能電極

高能數造鋰金屬全固態電池小試級整線正式交付

將廢正極材料升級為高穩定性鋰硫電池的雙功能催化劑!

高能鋰硫電池用低彎曲致密單顆粒層電極

高能鋰硫電池用低彎曲致密單顆粒層電極

評論