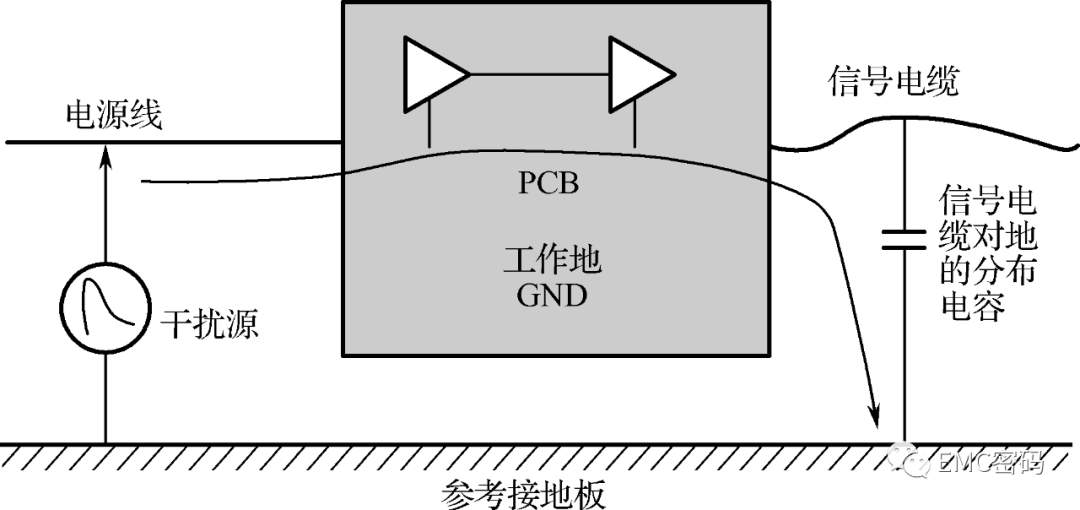

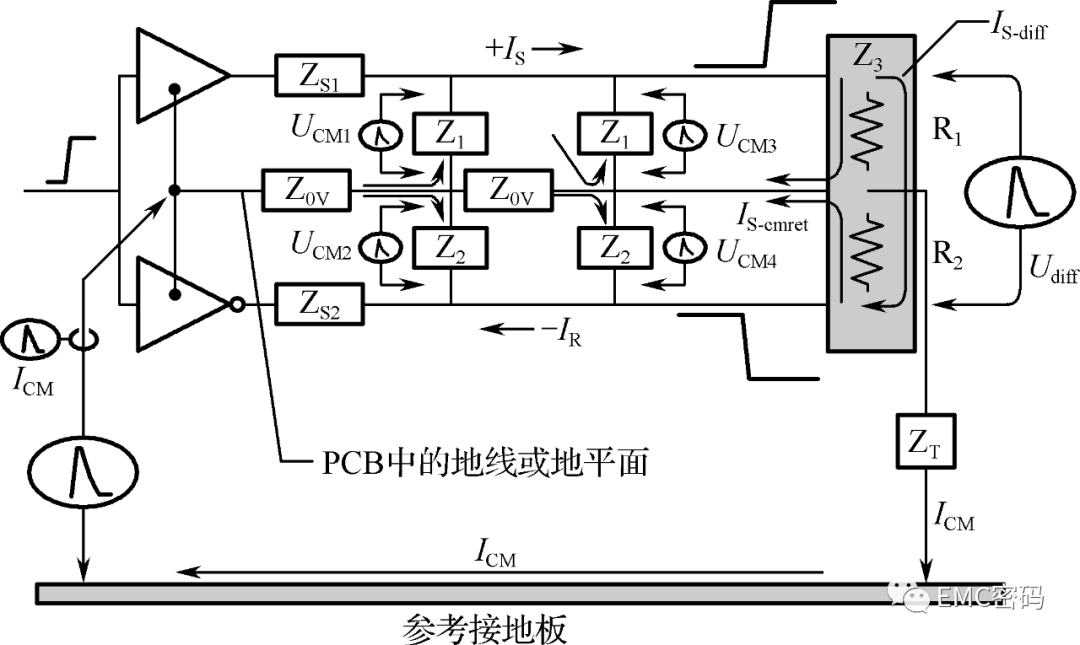

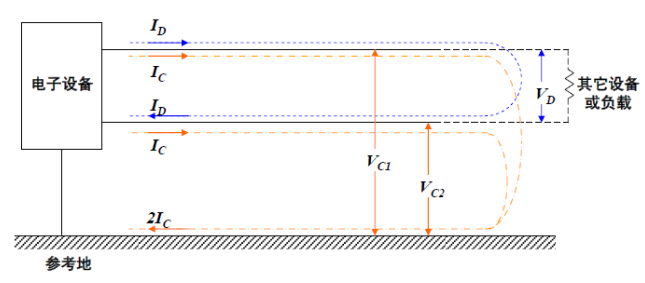

以一個不接地設備為例,如圖1所示,當外部干擾以共模的方式施加在電源線上時,由于信號電纜與參考地之間的分布電容的存在,導致共模干擾電流可以從電源線經過PCB,最后通過信號電纜與參考接地板之間的分布電容入地(圖1中箭頭線所示)。

圖1 浮地設備干擾流過PCB

圖1所示的例子中,共模干擾電流的路徑已非常明確,并且可以明顯地看到共模干擾電流流過了PCB,那么共模電流是如何干擾PCB中電路的呢?原因是當共模干擾電流流過產品內部電路時,由于地系統中的阻抗相對較低,導致大部分的共模干擾電流會沿著PCB中的地層或地線流動。圖2是共模電流流過PCB時形成對電路干擾的原理圖。

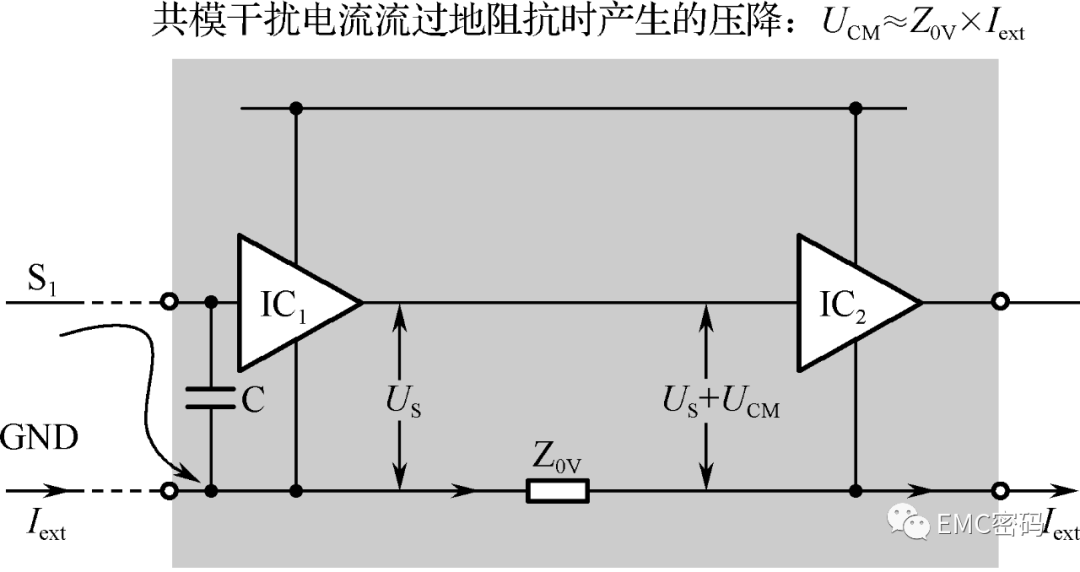

如圖2所示,對于單端傳輸信號,當同時注入信號線和地線上的共模干擾信號進入電路時,在IC1的信號的接口處,由于S1與GND所對應的阻抗不一樣(S1較高,GND較低),共模干擾信號會轉化成差模干擾信號,并出現在S1與GND之間。這樣,干擾首先會對IC1的輸入接口的信號產生影響。濾波電容C的存在,使IC1的第一級輸入受到保護,即在IC1的輸入信號接口和地之間的差模干擾被C濾除或旁路(如果沒有C的存在,出現在S1與GND之間差模干擾電平就會直接影響IC1的輸入信號)。然后,大部分會沿著PCB中的低阻抗地層從一端流向另一端,后一級的干擾將會在共模干擾電流流過地系統中產生。(當然,這里忽略了串擾因素,串擾的存在將使干擾電流的流經路徑復雜化,因此串擾的控制在EMC設計中也是非常重要的一步,這將會在以后的文章中討論。)圖2中的Z0V表示PCB中兩個集成電路之間的地阻抗,US表示集成電路IC1向集成電路IC2傳遞的信號電壓。

圖2 共模電流流過PCB時形成對電路干擾的原理圖

共模干擾電流流過地阻抗Z0V時,Z0V的兩端就會產生壓降UCM≈Z0V×Iext。該壓降對于集成電路IC2來說相當于在IC1傳遞給它的電壓信號US上又疊加了一個干擾信號UCM,這樣IC2實際上接收到的信號為Us+UCM,這就是影響IC2輸入接口正常工作電平的干擾。干擾電壓的大小不但與共模瞬態干擾的電流大小有關,還與地阻抗Z0V的大小有關。當干擾電流大小一定的情況下,干擾電壓UCM的大小由Z0V決定。也就是說,PCB中的地線或地平面阻抗與電路的瞬態抗干擾能力有直接關系(關于地平面阻抗的分析將在以后文章進行講述)。

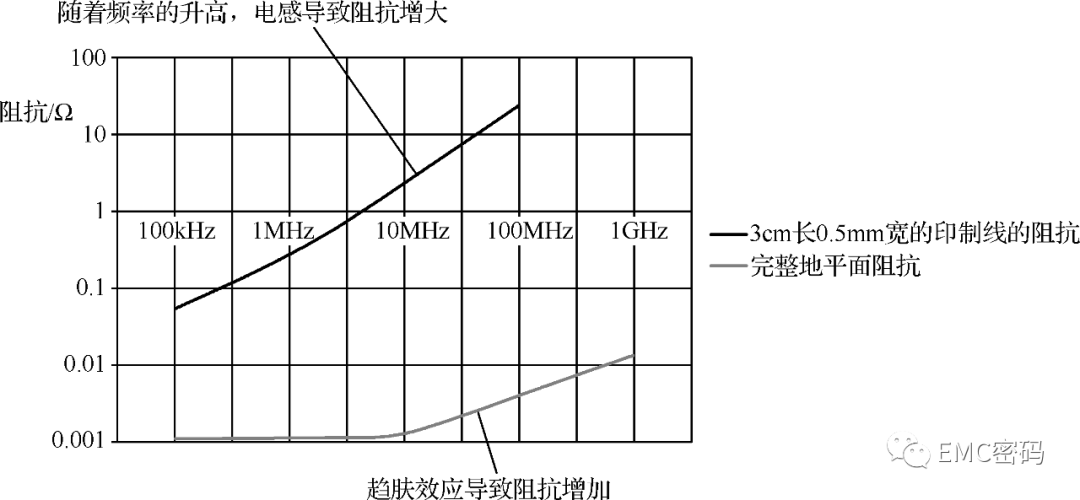

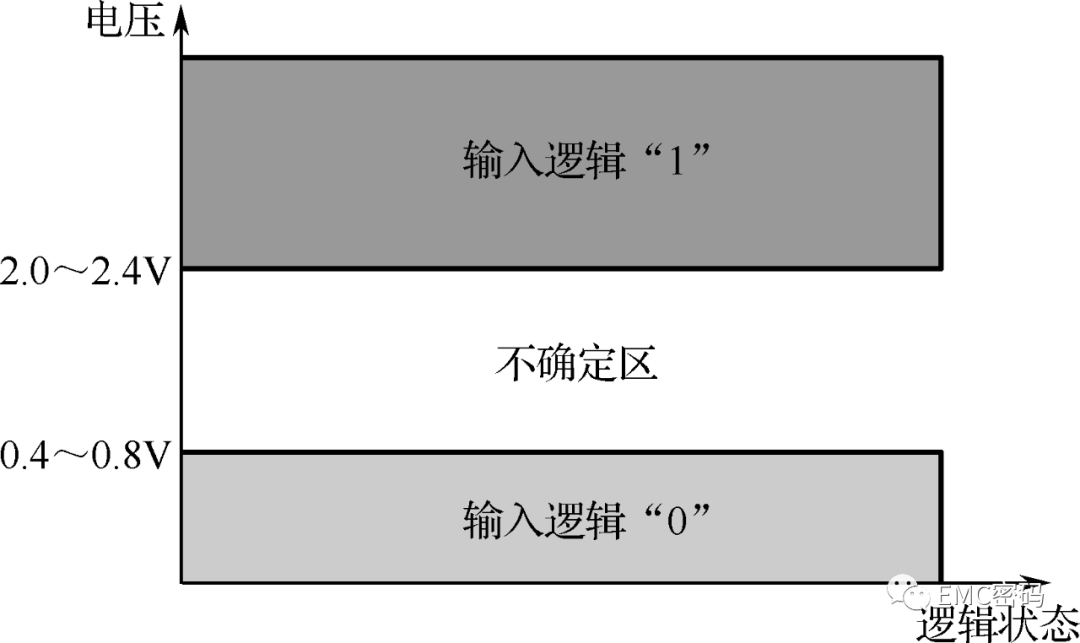

圖3是兩種不同情況下的地阻抗與頻率關系。由圖3可知,一個完整(無過孔、無裂縫)的地平面,在100MHz的頻率時,只有約3.7毫歐的阻抗。這說明,即使有100A的電流流過3.7毫歐的阻抗,也只會產生0.37V的壓降。對于3.3V TTL電路來說,這是可以承受的,因為3.3V TTL電路總是要在0.8V以上的電壓下才會發生邏輯轉換。3.3V TTL電路邏輯狀態如圖4所示。

圖3 兩種不同情況下的地阻抗與頻率關系

如果PCB中的地不采用平面設計而采用印制線(如單面板或雙面板),那么按圖3所示,3cm的印制地線地阻抗約為20歐姆,這樣當由100A的電快速瞬變脈沖群共模電流流過時,產生的壓降約為200V。

圖4 3.3V TTL電路邏輯狀態

200V的壓降對3.3VTTL電路來說是非常危險的,可見PCB中地阻抗對抗干擾能力的重要性。實踐證明,對于3.3V TTL電路來說,共模干擾電流在地平面上的壓降小于0.8V時,電路狀態不會受到影響。對于2.5V TTL電路,這些電壓將會更低(0.2V和1.7V),從這個意識上,3.3V TTL電路比2.5VTTL電路具有更高的抗干擾能力(這種方法可以用于產品設計時對產品進行EMC分析和風險評估)。

對于PCB中的差分傳輸信號,當共模電流ICM流過地平面時,也必然會在地平面的阻抗Z0V兩端產生壓降,當共模電流ICM一定時,地平面阻抗越大,壓降越大。像單端信號被干擾的原理一樣,這個壓降猶如施加在差分線的一根信號線與0V地之間,即圖5中所示的UCM1、UCM2、UCM3、UCM4。由于差分線對的一根線與0V地之間的阻抗Z1、Z2和接收器與發送器的輸入/輸出阻抗ZS1、ZS2總是不一樣的(寄生參考的影響,實際布線中不可能做到,兩根差分線對的對地阻抗一樣),造成UCM1、UCM2、UCM3、UCM4的值也不相等,差異部分即轉化為差模干擾電壓Udiff,對差分信號電路產生干擾。可見,對于差分電路來說,地平面的阻抗也同樣重要,同時PCB布線時,保證差分線對的各種寄生參數平衡一致也很重要。

圖5 共模干擾電流對差分電路的干擾原理

審核編輯 :李倩

-

電流

+關注

關注

40文章

6941瀏覽量

132681 -

電纜

+關注

關注

18文章

2752瀏覽量

55119 -

共模干擾

+關注

關注

4文章

110瀏覽量

17519

原文標題:共模干擾電流影響電路工作的機理

文章出處:【微信號:mcu168,微信公眾號:硬件攻城獅】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

共模電流是如何干擾PCB中電路的呢

共模電流是如何干擾PCB中電路的呢

評論