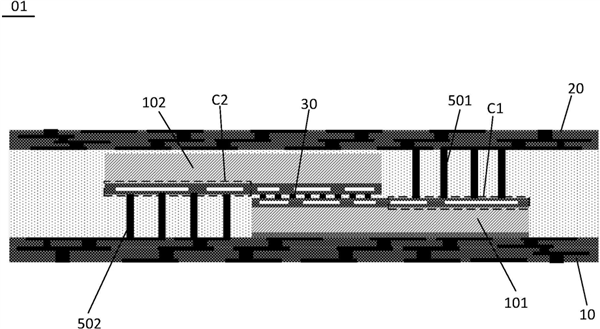

近日,國家知識產權局官網公開的信息顯示,華為技術有限公司公開了“一種芯片堆疊封裝及終端設備”專利。

據摘要顯示,本公開涉及半導體技術領域,其能夠在保證供電需求的同時,解決因采用硅通孔技術而導致的成本高的問題。

所謂的芯片堆疊技術,究竟是什么?

“芯片堆疊”這個詞最近經常聽到,在前段時間蘋果舉行線上發布會時推出了號稱“史上最強”的 Apple M1 ultra,就是一種采用堆疊思路設計的芯片。

M1 ultra 將兩枚 M1 Max 中隱藏的芯片間互連模塊(die-to-die connector)通過技術手段整合在一起,蘋果將其稱之為“Ultra Fusion”架構,擁有 1 萬多個信號點,互連帶寬高達 2.5TB/s,而且延遲、功耗都非常低。

通過這種方式組合而成的 M1 Ultra,規格基本上是 M1 Max 的翻倍。同樣是采用了 5nm 制造工藝,但 M1 Ultra 的晶體管數量卻高達 1140 億個,統一內存最高達到 128GB,總帶寬 800GB/s。

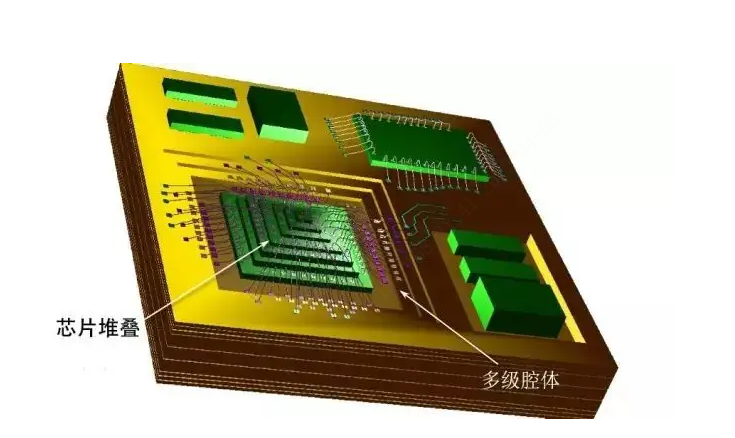

據了解,堆疊技術也可以叫做 3D 堆疊技術,是利用堆疊技術或通過互連和其他微加工技術在芯片或結構的 Z 軸方向上形成三維集成,信號連接以及晶圓級,芯片級和硅蓋封裝具有不同的功能,針對包裝和可靠性技術的三維堆疊處理技術。

該技術用于微系統集成,是在片上系統(SOC)和多芯片模塊(MCM)之后開發的先進的系統級封裝制造技術。

在傳統的 SiP 封裝系統中,任何芯片堆棧都可以稱為 3D,因為在 Z 軸上功能和信號都有擴展,無論堆棧位于 IC 內部還是外部。

目前,3D 芯片技術的類別包括:基于芯片堆疊的 3D 技術,基于有源 TSV 的 3D 技術,基于無源 TSV 的 3D 技術,以及基于芯片制造的 3D 技術。

值得一提的是,去年華為就曾被曝出“雙芯疊加”專利,這種方式可以讓 14nm 芯片經過優化后比肩 7nm 性能。但當時曝光的這種通過堆疊的方式與蘋果的“Ultra Fusion”架構還是有所不同。

也許有很多人理解雙芯片堆疊是指將兩顆獨立芯片進行物理堆疊的方式去實現性能突破,其實這是非常嚴重的錯誤,如果單單依靠物理堆疊,那么會有非常多的弊端無法解決。

例如兼容性,穩定性,發熱控制這些都是沒法通過物理堆疊來解決問題的,在設計思路上面就會走上歧路,得不償失也毫無意義。

雙芯疊加層級運用于設計和生產初期,也就是說在設計過程中將原來的一顆芯片設計成雙層芯片然后利用自己獨特的技術,來將這兩層芯片封裝在一顆芯片中,通過同步信號方式與一些其他方法就可以激活雙層芯片共同發力,從而實現芯片性能突破。

所以說一個物理層堆疊,一個設計之初就開始改變設計思路,這是完全不同的兩個方式。

因此,雖然同樣是指雙芯片組合成單個主芯片,但蘋果與華為可以說是兩種截然不同的方式。無論如何,雙芯片組合帶來的結果必然是 1+1>1,但不一定等于 2。

當然,無論是華為的雙芯疊加技術還是蘋果的 Ultra Fusion 架構,在當前芯片工藝水平發展接近極限的情況下,“雙芯堆疊”設計的方式不失為一種好的選擇。

從理論上來說,兩顆芯片可以將任務分工處理,形成更強的運行效率,而其中重點所需要解決的,無非就是功耗、信號同步、數據流協同處理等方面的問題。

在前不久舉辦的華為 2021 年業績發布會上,華為輪值董事長郭平表態稱,未來華為可能會采用多核結構的芯片設計方案,以提升性能。

同時,采用面積換性能,用堆疊換性能,使得不那么先進的工藝也能持續讓華為在未來的產品里面,能夠具有競爭力。

在去年 12 月,華為公司還投資 6 億元成立了一家電子制造的全資子——華為精密制造有限公司,經營范圍為光通信設備制造,光電子器件制造,電子元器件制造和半導體分立器件制造。

當時就有內部人士稱,該公司具備一定規模的量產和小批量試制(能力),但主要用于滿足自有產品的系統集成需求。

“不生產芯片,主要是部分核心器件、模組、部件的精密制造。”同時,經營范圍中提及的“半導體分立器件”主要是分立器件的封裝、測試。如此來看,華為對于芯片堆疊路線早有清晰的規劃,或許已經投入制造環節。

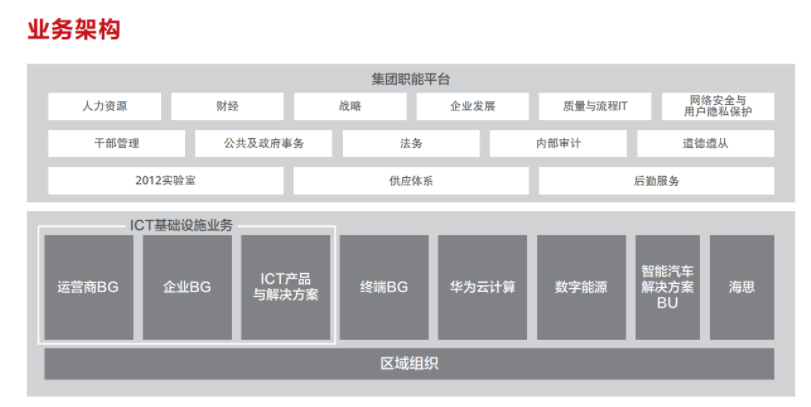

此外,從華為將海思列為了一級部門的重大業務架構調整來看,這預示著其戰略重心的重新配置。

在過去相當長的一段時間里,海思只是華為 2012 實驗室下面的一個部門,最高端的產品也都是自用。

現在,華為將海思列為一級業務部門,在很大程度上預示著,未來華為的芯片產品,將從“部分商用”調整為“全面商用”,華為也將繼續加大在芯片領域的人才投入和技術投入。

審核編輯 :李倩

-

華為

+關注

關注

216文章

34537瀏覽量

253013 -

芯片堆疊

+關注

關注

0文章

18瀏覽量

14607

原文標題:華為芯片堆疊技術,首次公開

文章出處:【微信號:langgebiji,微信公眾號:鴻智系統之家】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

嵌入式和人工智能究竟是什么關系?

PCM1861 INT腳究竟是輸出還是輸入?

超高頻讀寫器究竟是什么,能做什么?一文讀懂!

運放輸入偏置電流的方向是流入運放芯片還是流出運放芯片?這個怎么確定的?

請問cH340G的TX引腳電平究竟是3v還是5v?

MPLS究竟是什么?

工業物聯網究竟是什么呢?它又有哪些作用呢?

STM32擦除后數據究竟是0x00還是0xff ?

MOSFET的柵源振蕩究竟是怎么來的?柵源振蕩的危害什么?如何抑制

吸塵器究竟是如何替你“吃灰”的【其利天下技術】

所謂的芯片堆疊技術究竟是什么?

所謂的芯片堆疊技術究竟是什么?

評論