3月13日,在英超第28輪一場關鍵比賽里,曼聯主場3比2戰(zhàn)勝熱刺。這場比賽中已經37歲的C羅完成帽子戲法,表現神勇無比。

賽后在夸贊C羅的諸多評論里,我們注意到這么一條:C羅早在2020年10月就感染了新冠。那是最早也是最強力的一批病毒,并且當時還沒有疫苗。但如今在C羅身上好像完全看不到新冠后遺癥的影響。

當然有人會說,運動員的體質和普通人怎么能相提并論?用他們舉例屬于以偏概全。那么問題來了,當我們在討論新冠后遺癥有多可怕的時候,是不是也會用另一方面的極端例子來以偏概全呢?

最近,奧密克戎變異毒株在國內肆虐,多地出現了大量新冠患者以及無癥狀感染者。在討論疫情的視頻和文章下面,評論留言中討論最多的話題就是后遺癥。因為這一輪病毒呈現出致病性弱、感染力強的特點,所以大家對他的恐懼更多集中在感染后長期帶來的風險。

然而隨便網上一搜就會知道,媒體上的新冠后遺癥非常恐怖。其中既包括大家能夠預想到的呼吸系統(tǒng)疾病后遺癥,也包括一些聽上去很嚇人的“意外后果”。這些信息反復發(fā)酵,極大強化了人們對疫情的恐懼心理。

但這些關于后遺癥的信息,真的那么準確無誤嗎?

提前說明,本文并不希望對疫情防控提出任何建議,只是希望大家更加理性看待疫情。我們絕不能輕視疫情,也不必對其進行妖魔化處理。

陰云密布:目前有哪些已知新冠后遺癥?

稍微整理一下網絡上大家對新冠后遺癥的擔憂,就會發(fā)現更多懼怕的不是那些相對普遍的呼吸疾病后遺癥,而是一些似乎來自權威機構的,足夠令人意外的東西。

比如說,3月7日《自然》雜志發(fā)表了一項研究。英國一個研究小組通過對罹患過新冠的人群進行跟蹤大腦掃描,發(fā)現新冠對人腦有一定程度的影響。通過對比發(fā)現,新冠病毒可能導致大腦灰質減少和不同程度的腦組織受損。一些新冠患者會出現包括注意力、專注力、信息處理速度下降和記憶力受損等情況。

緊接著,“《自然》雜志證實新冠會導致腦萎縮”的消息在全球不脛而走。尤其是在防控程度非常高的中國,更加深了大家對新冠后遺癥的抵觸心理。畢竟恐懼往往來自于未知。

除了腦萎縮之外,新冠另一個可能后遺癥也讓人憂慮。1月13日,《紐約郵報》刊登了一篇文章,講述了一名30多歲的美國男子在感染新冠后出現了男性生殖器縮短,并且出現功能障礙的情況。這篇文章還表示,一項來自英國的研究表明,有5%的成年男性在感染新冠病毒后出現了男性器官縮小,還有15%的人出現了功能障礙。

比起這些新冠上下攻擊的新聞,更多研究證實了新冠會出現冠狀病毒感染后的大部分后遺癥。比如2021年《自然醫(yī)學》發(fā)表了一項研究,研究小組通過追蹤康復后的新冠患者,發(fā)現在治愈新冠后2-6個月內可能出現一系列后遺癥。即使是非重癥患者也會有后遺癥表現。

這些早期新冠后遺癥中,最常見的是疲勞或肌肉無力,占到了63%;睡眠困難占到26%;23%的人有焦慮與抑郁情況;也有很多人出現胸部影像異常和肺功能損傷的情況。

整體而言,目前我們在媒體上能看到的新冠后遺癥,包括嗅覺和味覺失靈、乏力、失眠、關節(jié)肌肉痛等典型癥狀,也有腦萎縮等“意外”情況。

這些癥狀的存在,讓無癥狀與輕癥比率更高,治愈效果越來越好的新冠聽上去依舊恐怖。新冠后遺癥可謂是“陰云密布”。

但值得注意的一點是,所有這些研究基本在最后都要強調一點:目前對新冠后遺癥并沒有系統(tǒng)性、獲得廣泛共識的研究——而這也是媒體和網友往往會忽略的一點。

疑點是什么?

事實上,目前所有對新冠后遺癥的研究,都是一些小樣本、高效率的追蹤觀察,并不具備雙盲對比和規(guī)模化分析的意義。

這并不是因為科學工作者不努力,而是新冠發(fā)展太快,留給研究的時間太少。世衛(wèi)組織給出的官方后遺癥定義是:持續(xù)兩個月以上、無法用罹患其他疾病來解釋的癥狀。而確定一項疾病的后遺癥,一般都需要兩到三年的系統(tǒng)化研究時間,并且這還是在疾病病毒性與臨床表現相對穩(wěn)定的情況下。

然而新冠的特點是發(fā)展極快,病毒飛速變異。而全球各地衛(wèi)生防控水平、疫苗接種普及率也區(qū)別巨大,難以進行統(tǒng)一的研究和衡量。就像在疫苗研究初期,科學家無法斷定疫苗的有效期限,是因為沒有足夠的時間進行觀察。如今也沒有時間來證實新冠的不同毒株到底有什么后遺癥,這些后遺癥是否可逆轉,是否能將長期存在,后遺癥與疫苗和藥物之間的關系又是什么。

這種時候,將一些小樣本、小規(guī)模的研究,甚至某位患者的自我表述作為討論后遺癥的依據,就難免陷入與“C羅能帽子戲法所以沒有后遺癥”類似的誤區(qū)。

比如說,《自然》雜志發(fā)表的關于新冠可能造成腦萎縮的研究,其實早在2021年就預發(fā)表出來了。這說明這項研究針對的是最早一批新冠患者和最早的病毒株。由于接受觀察者年齡在50-80歲,年齡普遍偏大,并且都沒有接種過疫苗,所以這項研究的結果是否能在今天成為參考其實還有待商榷。

而且媒體宣傳這項研究的時候也往往可以忽略參照系。這項研究表明新冠可能在一年時間里導致2%的大腦萎縮,聽上去非常嚇人。但這個年齡段其實即使身體健康,每年也會腦萎縮0.3%左右。而且嗜酒、外傷、慢性病、中風等疾病導致的腦萎縮率遠比2%大。這樣一對比,似乎就顯得沒那么夸張了?

另外一種關于新冠后遺癥研究可能存在的疑點是回憶偏差。2021年3月,《男科學雜志》就發(fā)表了一項來自羅馬第二大學的研究,團隊對100名患過與未患新冠的男性進行對比分析,結果表明患新冠者男性功能障礙機率更大。但這項研究是通過網絡問卷的方式進行的。于是就有人提出質疑,男性在患過某種疾病后,總會認為自己的某些器官比以前縮小了,并且功能有損。這是某種社會心理現象,或許不足以表明新冠的影響。

當我們根據患者自我表述來判斷后遺癥普遍性的時候,經常會有這個問題:這些表述中存在幸存者偏差。因為只有那些后遺癥特別嚴重的患者會出來訴說。不嚴重的,早就正常生活,正常踢足球的并不會反復講述自己得過新冠這件事,最終導致大眾對后遺癥的整體性性欠缺了解。

總之,新冠后遺癥的系統(tǒng)性研究還有待深入,需要更長時間去解析。我們既不能因此輕敵,放松防護,也不必因此妖魔化這個本就難纏的對手。

警惕反安慰劑效應

1961年,美國醫(yī)生沃爾特·肯尼迪發(fā)明了“反安慰劑效應”一詞。隨后數十年,這一效應在諸多醫(yī)學實驗中得到了驗證。很多人都知道安慰劑效應,即給患者某種暗示,然后告知其有效,往往會真的有效。但安慰劑效應還有個邪惡雙胞胎,即告知一個人某東西有害,結果導致其在恐懼與憂慮中受傷。

由于反安慰劑效應的深入研究,比如它的致死性、致病性,都突破了醫(yī)學倫理。所以人類對反安慰劑的了解還遠遠不足。一些研究表明,反安慰劑效應可能會驅動大腦前額葉的變化,但更多人認為這是一種心理狀態(tài)導致生理變化的典型案例。

上世紀70年代,美國有一個著名的肝癌誤診案。一名叫薩姆·舒曼的病人被判定了肝癌,幾個月之后他就發(fā)病去世。但在解剖時卻發(fā)現,他的腫瘤很小,根本沒有擴散。這個人除了死亡之外,身體基本一切健康。

這種反安慰劑效應造成傷害的例子,在傳染病中更為常見,被稱之為“群體癔癥”。這就是為什么在大規(guī)模傳染病的防治中,一定要結合心理治療與心理干預。因為傳染病擴散的過程里,很多人可能只是輕癥甚至并未感染,但都會因為反安慰劑效應的存在陷入疑病、焦慮、過度緊張等問題,甚至比真正的患者表現更加明顯。

傳染病的心理因素很難從病理因素中剔除出來,很多新冠患者報告了焦慮、抑郁的后遺癥。很難說這到底是新冠后遺癥,還是周遭的歧視與敵意,自身對身體的擔憂,最終產生了反安慰劑效應發(fā)作。

過度渲染、夸大,甚至妖魔化新冠后遺癥。尤其是斬釘截鐵提出新冠后遺癥會影響生育,影響智商,輕癥也會有后遺癥等等,其實是并無根據的論斷,本質是對患過新冠人群的不公與歧視。這會擴大他們的心理障礙,使他們遭受非常不公平的對待。比如百度就有“男朋友得過新冠要分手嗎”這樣的推薦搜索。

這種情緒進一步蔓延,就有可能加大對密接者、可能感染者、無癥狀感染者的非必要排斥,甚至引發(fā)社會恐慌,繼而導致對防疫政策科學性的干擾。

在全球性疫情面前,心理因素絕不是空穴來風,也絕不能有“寧可信其有,寧殺錯無放過”的妖魔化思維。我們說的每一句話,都會反射到他人身上;我們的每一次非必要恐懼,都會在網絡中被放大。

對付新冠和新冠后遺癥,或許就像張文宏醫(yī)生說的那樣:消除恐懼是戰(zhàn)勝它的第一步。

-

新冠疫苗

+關注

關注

0文章

6瀏覽量

1539

發(fā)布評論請先 登錄

相關推薦

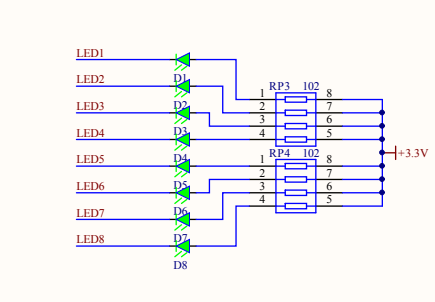

293nm UVB LED無創(chuàng)光療治療骨質疏松癥

十字開槽VS冠簧結構,連接器接觸件如何選?

引領創(chuàng)新潮流 冠雅照明獲得中山照明領域首家IMSPP認證的企業(yè)

明冠亮相CSPV--以極致封裝技術打造n型電池整體解決方案

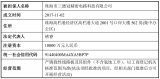

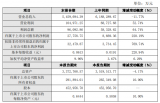

華冠科技蘇州辦公基地正式啟用

華冠科技全自動卷繞機獲“國際先進”認證

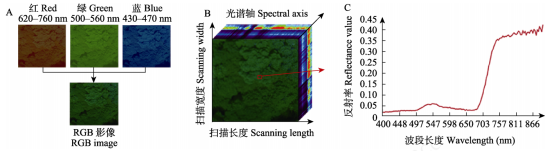

地物光譜儀在植物冠層測定中的應用

新冠后遺癥的陰云與疑云 目前有哪些已知新冠后遺癥?

新冠后遺癥的陰云與疑云 目前有哪些已知新冠后遺癥?

評論