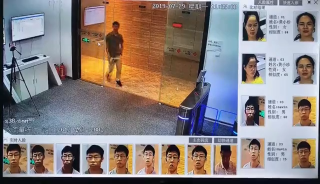

近日,因購房者反映某新房售樓處安裝多個攝像頭用于識別購房者身份,由人臉識別技術所帶來的隱私安全問題引發社會廣泛專注。隨后,各方對生物識別隱私安全問題給出不同回應。涉及人臉識別技術的創業公司密集涌現時,無處不在的攝像頭不免令人擔憂個人信息安全問題,通過法律法規對尚處法律空白期的人臉識別技術進行規范與約束也成為迫在眉睫的事情。

需出管制但不必一刀切

11月底,南京多家售樓處接到南京市住房保障與房產局通知,要求拆除現有的人臉識別系統,這在全國尚屬首例。12月1日《天津市社會信用條例》表決通過,《條例》第十六條規定,市場信用信息提供單位采集自然人信息的,應當經本人同意并約定用途,法律、行政法規另有規定的除外。市場信用信息提供單位不得采集自然人的生物識別信息等個人信息。

作為相關技術從業者,曠視方面對第一財經記者表示,已注意到天津《條例》相關信息。曠視認為該規定主要不能用生物特征進行信用評價,規制的是征信相關從業者,起源于《征信業管理條例》第十三條、第十四條。目前,征信業內的相關討論還在進行中。曠視稱本身并不是一家征信企業。作為相關技術從業者,公司方面一定會關注技術在各行業的應用規范和趨勢,做到遵守相關法律法規和標準規范。

合碩機構首席分析師郭毅對第一財經記者表示,人臉識別技術在應用場景的落地上的確需要加以更多約束與管理,各地管理條例與要求的出臺是看到客觀商業環境里存在的對消費者隱私權的侵犯現象。但相比《天津市社會信用條例》來說,南京強制拆除人臉識別系統的做法有待商榷。應具體看人臉識別技術的具體用途是什么,對購房方來說是益處還是負面影響更大。

郭毅表示,在售樓處場景下,開發商更多是將人臉識別當做工具而非資源在使用將其局限在判客的場景下,不會在收集了用戶生物信息之后再做其他產品應用于商業化場景的延伸。所謂“判客”場景即房地產行業案嘗自銷、代理與分銷幾方競爭的情況下,需要通過人臉識別對客戶來源進行判定。

“畢竟房地產行業2到3個點費,動輒六位數的渠道費究竟歸屬哪個渠道公司,人臉識別可以幫助開放商進行準確判斷。”郭毅稱。如果客戶不是由渠道公司帶到案場,其首次到訪是自然來訪,那開放商就不用支付高昂的渠道費,幫助開發商在復雜的環境下解決客戶來源問題。

中國信息通信研究院互聯網法律研究中心研究員楊婕對第一財經記者表示,法律規制人臉識別技術的目的不是一刀切地禁止使用,而是要在確保安全的前提下倡導負責任地使用。一是建立健全一體適用的安全與責任底線,以《個人信息保護法(草案)》為契機,進一步明確各主體使用人臉識別技術的安全與責任底線;二是區分場景配置差異化的規制思路和重心,解決人臉識別技術的共同性風險以及在不同場景應用下的差異性問題;三是加快構建人臉識別技術應用監管體系,實現全流程、動態化的監管;四是助推行業自律規范落地,建立內生機制,建立人臉識別技術企業聯盟類組織,推動各利益相關方共同制定收集使用人臉數據的行為準則和安全標準。

技術無善惡濫用應警惕

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林對第一財經記者表示,天津條例與南京住房保障與房產局的動作非常及時,因為人臉信息涉及到個人的高度隱私信息,需要國家進行相應規范,否則會出現過于濫用的現象。

天眼查專業版數據顯示,我國共有近6000家企業名稱、經營范圍、產品服務包含“人臉識別”,且狀態為在業、存續、遷入、遷出的人臉識別相關企業。其中,有限責任公司占比高達9成。截至8月31日,我國今年共成立976家人臉識別相關企業。

楊婕對第一財經記者表示,當下大數據、云計算、區塊鏈等新一代信息技術蓬勃興起,所引發的個人信息保護問題也引發各界關注。包括企業濫用市場支配地位,“知情同意”原則失效;隱私政策內容不達標,個人信息濫用風險增加;大規模數據泄露事件頻發,信息安全不容樂觀;新技術新應用對個人信息保護帶來全新挑戰。其中個人信息作為一種特殊的數據資源價值凸顯,由于經濟利益的驅動,侵犯公民個人信息的現象日益突出,我國個人信息保護形勢嚴峻。

在人臉識別技術濫用的情況,作為技術方與硬件產品提供方需要承擔哪些責任?浙江曉德律師事務所主任陳文明對第一財經記者表示,目前人臉識別領域已經有相關法律規范,比如 《網絡安全法》、《民法典》、《信息安全技術 個人信息安全規范》均對人體生物信息采集有相關規定。人臉識別首先要征求用戶的同意,其次采集到信息要合理使用并且做好安全防范。而硬件提供商一般不會涉及到法律責任,硬件商只是提供一個采集的工具,如果合理合法使用不會涉及到侵權行為。

郭毅表示,對于人臉識別一些使用場景的落地的確需要對應的管理條例與要求去約束,但技術并非罪惡源頭,而應促進技術在正確的軌道上運營,將技術變成好技術,變成更多人應用的、帶來使用體驗提升的技術。

楊婕稱應盡快出臺《個人信息保護法》,細化制度規定:一是解決立法銜接問題;二是解決數據要素有序流動的制度性障礙問題,個人信息保護規則應注重個人、政府和企業三位一體體系下的利益平衡,而不應簡單遵循重保護、寬范圍的立法邏輯;三是避免制度流于形式的問題;四是解決利用人臉識別等新技術無序收集個人信息的問題。

責任編輯:YYX

-

云計算

+關注

關注

39文章

7859瀏覽量

137870 -

人臉識別

+關注

關注

76文章

4015瀏覽量

82314 -

大數據

+關注

關注

64文章

8908瀏覽量

137792

發布評論請先 登錄

相關推薦

魏牌全新藍山榮獲汽車座艙個人信息安全保護驗證證書

深度識別人臉識別有什么重要作用嗎

人臉識別技術的可行性在于矛盾具有什么性

人臉識別模型訓練是什么意思

人臉檢測和人臉識別的區別是什么

人臉識別設備安裝在門上的應用和優勢

人臉識別爭議背后:如何保護個人信息

人臉識別爭議背后:如何保護個人信息

評論