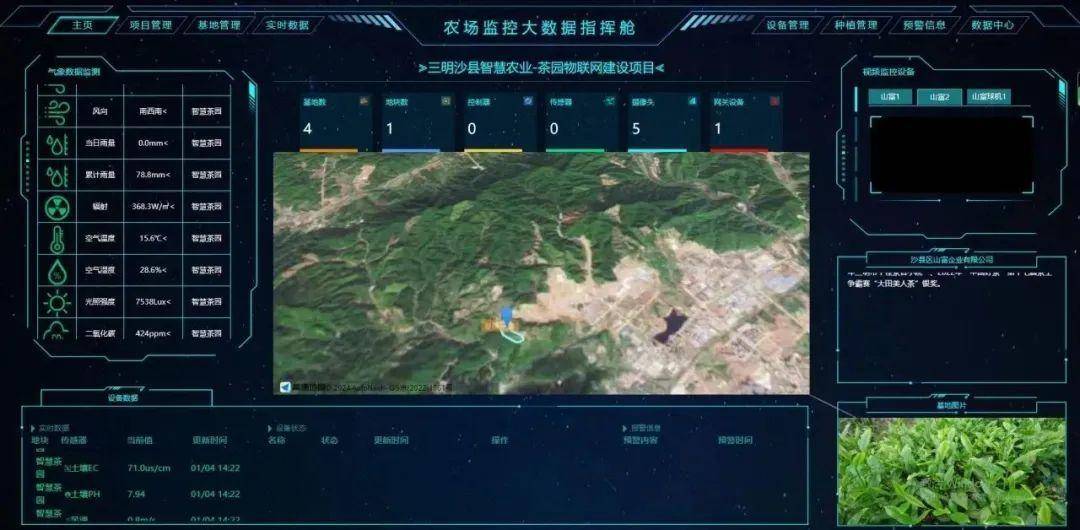

面朝黃土背朝天的農耕時代早已過去。智慧農業的快速發展加速了現代農業體系框架的搭建。所謂“智慧農業”就是充分應用現代信息技術成果,集成應用計算機與網絡技術、物聯網技術、音視頻技術、3S技術、無線通信技術及專家智慧與知識,實現農業可視化遠程診斷、遠程控制、災變預警等智能管理。

智慧農業通過采用基于物聯網的先進技術和解決方案,實時收集并分析現場數據及時部署指揮機制,從而到提升運營效率、擴大收益、降低損耗。根據華為X-Labs發布的《聯網農場智慧農業市場評估報告》,2015-2019年中國智慧農業市場規模持續增加,2019年約為231億美元,較2018年增加14.9%。

我們知道,當前我國農業生產已從主要依靠人力畜力轉向主要依靠機械動力,進入了機械化為主導的新階段。近年來大田作物機械化發展形勢喜人,2019年全國農作物耕種收綜合機械化率已超過70%,而設施農業機械化率卻不足40%。因此,實施鄉村振興戰略,推進農業農村現代化,對設施農業高質量發展提出了新的更高要求。

設施農業對滿足我國居民一年四季“菜籃子”需求有著重要意義。今年疫情突如其來,全國人民統一居家,而“菜籃子”能夠穩定供給,離不開我國地大物博、設施農業已成規模。另一方面,設施農業也已成為發展現代農業、促進農民增收、繁榮農村經濟的“朝陽產業”“民生產業”和“富民產業”。

此外,我國自然災害種類多、頻率高、分布范圍廣,洪澇、臺風、干旱、低溫雨雪等災害時間較為集中,對種植業有很大的安全影響。今年6月25日河北保定多地遭遇冰雹災害的視頻在網上熱傳,眾多農民露天種植的蔬菜水果等紛紛被毀,令人惋惜。因此,推廣使用設施大棚,普及設施農業機械裝備,在眼下也顯得尤為迫切。

6月27日,農業農村部印發了《關于加快推進設施種植機化發展的意見》(以下簡稱《意見》),明確提出要大力推進設施布局標準化、設施建造宜機化、生產作業機械化、設施裝備智能化和生產服務社會化。這是我國首次對推進設施種植機械化作出系統部署,是推進農業機械化向全程全面發展的一個重要行動。

在推進設施農業生產作業機械化和裝備智能化上,《意見》提出,加大設施種植裝備科技創新投入力度,支持產學研推用協同攻關,突破精量播種、育苗嫁接、移栽和收獲等環節技術裝備短板。加快提升環境調控、植保作業的機械化水平,推廣普及土地耕整、灌溉施肥技術裝備。推動電動運輸、水肥一體化設施以及多功能作業平臺等與溫室結構集成配套。

同時要加快信息化和機械化融合,推廣環境自動調控、水肥一體化智能控制和作物生長信息監測等技術,降低生產成本,提升設施種植機械化水平。加大科技攻關力度,重點突破設施種植裝備專用傳感器、自動作業、精準作業和智能運維管理等關鍵技術裝備,研制嫁接、授粉、巡檢、采收等農業機器人和全自動植物工廠,實現信息在線感知、精細生產管控、高效運維管理。

其實,荷蘭、美國、澳大利亞等發達國家設施農業早已實現了機械化,生產效率和單位產出率較高,正在向立體種養、無土栽培以及自動化、信息化方向邁進。在這一點上,我國與發達國家差距較大。但是在政策扶持下,到2025年我國設施種植機械化水平總體將達到50%以上。未來智慧農業的發展還是非常可期的。

智慧農業關鍵技術創新研究將是未來研究核心。創新開發集多功能一體的國產傳感器,實現實時、動態、連續的信息感知,并強化傳感器的采集精確度和抗干擾性。形成包括物聯網標準、智慧硬件(傳感器、農業機器人等)的統一開發技術標準,優化數據傳輸方式,既保證效率,又確保穩定和安全。目前研究集中在數據的采集過程,而對數據處理、挖掘研究較少,大力發展云計算、大數據技術,數據融合、數據存儲、數據挖掘等數據處理方法將是研究的重點;如何實現互聯網、物聯網、大數據的深度融合,并在生產中開發集大田種植、設施園藝、畜禽水產養殖物聯網一體的技術平臺是推動智慧農業發展的關鍵。智慧大田中的技術將是突破的重點,地塊尺度的農田大數據庫建設將是今后智慧農業數據建設的一個重要方面,其中天地空一體化的遙感數據獲取體系將是重要的技術手段;農產品物流、農業電子商務等其他生產過程之外的技術手段探討也是要加強的領域。

責任編輯:gt

-

機械

+關注

關注

8文章

1619瀏覽量

40776 -

物聯網

+關注

關注

2913文章

44923瀏覽量

377014 -

頻率

+關注

關注

4文章

1534瀏覽量

59381

發布評論請先 登錄

相關推薦

農業物聯網:助力智慧農業發展

無人叉車的市場規模怎么樣?適合使用agv的企業有哪些共同點?

SoC芯片,市場規模大漲

全球MCU市場規模持續增長,中國OEM廠商崛起

智慧農業IOT云平臺有什么功能

蜂窩物聯綠色智慧果園,開啟現代農業新篇章

中國智慧農業市場規模持續增加,助力搭建現代農業體系框架

中國智慧農業市場規模持續增加,助力搭建現代農業體系框架

評論