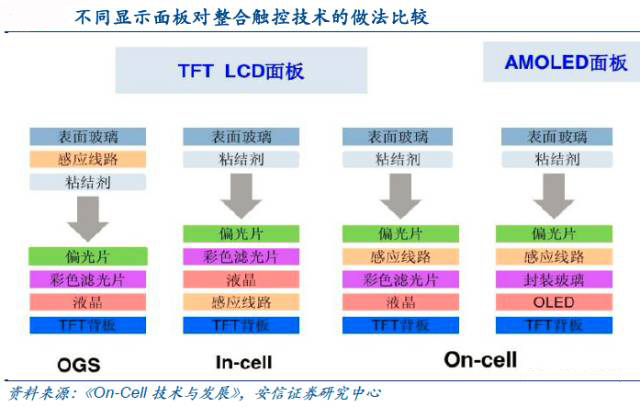

市場研究機構 DisplaySearch 針對目前市場上面板廠商的內嵌式觸控解決方案應用狀況,發表最新研究報告;依據觸控感應器所處基板位置,分為 in-cell 與 on-cell 兩種方案,其中 in-cell 觸控解決方案觸控感應線路需制作于液晶面板兩層基板玻璃間的液晶區域(通常位于TFT Array基板之上),而 on-cell 觸控解決方案感應線路則需制作于彩色濾光片玻璃基板的表層或底層(采用AMOLED架構的顯示面板則需制作于其封裝玻璃之上)。

In-cell觸控解決方案的應用現狀

In-cell 觸控解決方案目前主要應用于手機領域,并因 Apple 去年發表的 iPhone 5 產品而取得迅速發展。 Apple 在新近發表的 iPhone 5C 及 iPhone 5S 機種上采用了與 iPhone 5 相同規格之 in-cell 觸控面板,亦將帶動in-cell觸控面板出貨量的進一步成長。

DisplaySearch指出,除此之外,Apple亦將此款 in-cell 觸控面板應用于其可攜式媒體播放機 iPod touch 產品之上。然而,由于Apple目前依舊是in-cell觸控面板大量應用的主要品牌,且目前負責面板生產之三家面板廠(Sharp、JDI和LGD)皆為受Apple委託生產具有其專利的in-cell觸控面板,使得in-cell觸控解決方案嚴重依賴于Apple的品牌效應。

目前行動電話領域中尚存在另外一種已實際出貨之in-cell觸控解決方案,即JDI (前Sony)的Pixel Eyes技術。但其觸控驅動線路及傳感線路分別制作于IPS液晶面板的Array基板與彩色濾光片玻璃基板之上,依據DisplaySearch之 in-cell 定義僅能算作一種混合式結構,且因其2012年出貨亦僅約為百萬片,主要客戶為Sony及HTC,影響力尚不足以比肩Apple。

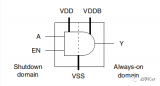

事實上,DisplaySearch表示,上述兩種in-cell觸控解決方案在更加普及之前,必須解決三個主要的問題:1. 面板廠商將Vcom層制作成特定觸控感應線路時的良率挑戰;2. 液晶驅動與觸控偵測的分時處理機制及來自面板內部的雜訊干擾;3. 因產品客制化及單一供應商所帶來的商務運作考慮。

除此之外, in-cell 觸控解決方案在觸控一體機市場亦有所著墨。CPT藉由與其技術合作伙伴iDTI和合作,已于2012年四季成功量產基于內嵌式光學感應原理的21.5寸 FHD in-cell觸控面板。DisplaySearch指出,雖然該觸控面板尚未通過微軟Windows8的相關認證,但一些基于 Android 系統的一體機機型陸續問世,則為其帶來發展的機會。

事實上,微軟(Microsoft)的 PixelSense (早期的Surface產品)亦采用了三星(Samsung)制作的、采用內嵌式光學感應塬理的40吋 in-cell 觸控面板。因此,即便光學式in-cell觸控解決方案的光學穿透性較差,在大尺寸應用領域依舊具備發展前景。

2012~2015年 In-Cell 觸控解決方案出貨量及預測 (單位:千臺)

(來源:DisplaySearch)

On-cell觸控解決方案的應用現狀

On-cell觸控解決方案的發展狀況與in-cell觸控解決方案的發展狀況極為類似,亦是以行動電話市場為主要應用領域,所不同之處為 on-cell 觸控解決方案主要依賴于三星的Super AMOLED及其于行動電話領域的品牌效應。而隨著三星Galaxy S系列及Galaxy Note系列的熱賣,On-cell觸控面板出貨量亦成長明顯。

DisplaySearch表示,雖然三星 AMOLED 產品為紅綠藍三色蒸鍍,無需采用彩色濾光片玻璃基板,但是用以隔絕空氣中氧氣及水汽的OLED封裝玻璃則非常適合用以承載on-cell的觸控感應線路。由于其技術難度相對較低,三星目前將on-cell觸控感測器的制程外包給華映(CPT,6代線)、和鑫光電(HannsTouch,5.5代線)及Dongwoo (5.5代線)。

三星亦有規劃于今年四季度推出少量柔性顯示產品(Flexible AMOLED)產品Youm,并可能用做 Galaxy Note 3 的限量版本推出。由于基于柔性顯示的 AMOLED 封裝需采用塑膠(聚醯亞胺)基板及薄膜式封裝工藝,傳統的on-cell觸控解決方案將面臨挑戰,并將需考慮采用其他觸控解決方案。

DisplaySearch 指出,目前已規模化量產出貨的 AMOLED 產品主要由三星提供,其他品牌將很難在第一時間取得AMOLED面板頂級產品的供給,因此,on-cell觸控解決方案同樣相對閉環并嚴重依賴三星的品牌效應。然而隨著觸控IC廠商演算法技術的日益成熟,基于液晶面板的on-cell觸控解決方案正日益為其他面板廠商所接受并逐步推出相關產品測試市場。此舉將有利于帶動on-cell觸控解決方案未來的進一步發展。

群創(Innolux)稱其on-cell觸控解決方案為 TOD (touch on display)技術。其搭載新思(Synaptics)觸控IC解決方案的4.5寸、720p解析度的on-cell觸控液晶面板已于4月份出貨,并應用于酷派手機產品。該產品需先完成open-cell制作流程,并薄化至手機產品常用之0.25mm厚度,其后再于其彩色濾光片玻璃基板的表層(遠離液晶層)進行on-cell觸控感應線路制作。

該觸控感應線路采用毛毛蟲圖案的單層多點架構,群創后續亦規劃有5吋 FHD 解析度、5.56吋FHD解析度(2014年)、6吋FHD解析度(2014年)及7吋FHD解析度(2014年)的on-cell觸控液晶面板。DisplaySearch表示,出于對引線區域寬度及觸控靈敏性的考量,毛毛蟲圖案之單層多點架構于5吋以上產品的應用尚存疑慮,故而SITO架構將有機會應用于上述規劃產品中。

瀚宇彩晶(Hannstar)同樣規劃有基于液晶面板的on-cell觸控解決方案。DisplaySearch指出,與群創的TOD技術相比較,瀚宇彩晶省略了玻璃薄化工序,使得其on-cell觸控液晶面板的厚度較大。然而取消薄化工序將有助于縮短其生產週期并降低生產成本,使得其在入門級行動電話市場具備價格優勢。

中國面板業者京東方及天馬亦有布局相關 on-cell觸控解決方案,業者的積極投入將有助于推動on-cell觸控解決方案的進一步成長;此外天馬亦公布了其與觸控IC業者敦泰合作之in-cell觸控解決方案,該方案觸控感應線路制作于彩色濾光片玻璃基板的底層(臨近液晶層0,并有可能制作于其BM區域。由于其觸控感應線路僅制作于彩色濾光片玻璃基板,而非介于兩層玻璃基板之間,依據DisplaySearch定義,此種架構依舊歸結為on-cell觸控解決方案。

2012~2015年 On-Cell 觸控解決方案出貨量及預測 (單位:千臺)

(來源:DisplaySearch)

DisplaySearch表示,上述面板廠內嵌式觸控感應方案的主要應用領域依舊為手機市場。通常高階智慧型手機所采用面板產品需進行客制化,但較為單一的供應資源則又增加了品牌的顧慮,而入門級智慧型手機則青睞更具成本優勢的標準化面板產品,非客制化的需求。故而,當不同業者采用相同規格的內嵌式觸控面板時,將有助于增加面板廠商內嵌式觸控感應方案于手機市場的競爭力并推動相關內嵌式觸控感應方案于其他應用領域的發展。

2012~2015年不同技術觸控面板出貨比例

(來源:DisplaySearch)

觸控面板格局:***on-cell、大陸OGS和蘋果in-cell

在蘋果和三星兩大品牌帶動之下,DisplaySearch預估,今年in cell占整體觸控面板市占率將達10.8%、on cell市占率則為12.5%,合計兩項技術市占率合計超過23%。今年群創、華映、彩晶積極切入on cell觸控,已經供貨給酷派等大陸廠商,2014年成長強勁,預估到2014年,in cell和on cell觸控技術合計市占率逼近24.9%。

因為蘋果去年發表的iPhone 5采用in cell觸控面板,今年又應用在iPhone 5S、5C和iPod touch之上的帶動,in cell觸控面板出貨量成長。蘋果目前是in cell觸控面板大量應用的主要品牌,負責面板生產的三家面板廠夏普、JDI和LGD都是受蘋果委托生產具有其專利的in cell觸控面板,使得in cell觸控技術非常依賴蘋果的品牌效應。

DisplaySearch統計,2013年in cell觸控技術最大應用項目為手機,出貨量估約1.55億片、年增率117%。預估2014年in cell觸控面板在手機應用出貨量將增至1.73億片,年增率估12%。再加上其它應用,2014年全球in cell觸控面板出貨量可達1.86億片,年成長率估10%。

至于on cell觸控技術的發展主要依賴三星的Super AMOLED,而隨著三星Galaxy S系列及Galaxy Note系列的熱賣,on cell觸控面板出貨量亦增長明顯。三星目前將on cell觸控傳感器的制作工藝外包給華映(6代線)、和鑫(5.5代線)以及韓國Dongwoo(5.5代線)。

值得注意的是,今年***面板廠在on cell技術推廣相當積極,群創推出on cell觸控解決方案TOD技術,其搭載4.5寸720p分辨率的on cell觸控液晶面板已出貨給酷派手機產品。群創后續規劃有5寸FHD、5.56寸FHD、6寸FHD及7寸FHD的on cell觸控面板在下半年和明年陸續量產。彩晶同樣規劃了on cell觸控產品,彩晶省略了玻璃薄化工序,使得其on cell觸控面板較厚。然而取消薄化工序將有助于縮短其生產周期并降低生產成本,使得其在入門級行動電話市場具備價格優勢。

2013年全球on cell觸控技術主要應用也是手機,DisplaySearch預估,出貨量約1.94億片,年增率69%。NPD DisplaySearch預估,2014年on cell觸控面板出貨量將達2.65億片、年增率上看37%。

隨著各大觸控面板企業紛紛布局,中國觸控面板也不甘示弱。in cell和on cell觸控技術代表著未來觸控技術發展的新方向,但是國內企業由于技術和成本的考慮更加青睞于OGS觸控技術:

1、長信科技:OGS模組產能明年將增一倍

長信科技董秘高前文表示,公司OGS模組月產能達100KK,計劃明年OGS模組的產能增加到200KK。業內人士稱短期很難消化。

產能的發揮可以降低折舊費用,提高產品的毛利率,高前文進一步表示,在觸摸屏行業,毛利率主要與產品的良率和產能規模有關,良率高,規模大,毛利率就高,目前公司的OGS毛利率為20%~30%。

OGS模組廠商主要分布在***,業內人士認為,OGS模組生產線必須上到一定的量才能降低成本,否則成本高,很難在市場上競爭,很難在市場上推廣。

從目前市場來看,超極本的勢頭沒有上來,這樣的產能短期看很難消化,他進一步認為,從技術路線來看,玻璃OGS相和薄膜式GF相比,薄膜式GF成本較低,而OGS市場反應快,綜合看OGS具有推廣的優勢。

OGS主要是用于平板電腦和觸控筆記本上,觸控筆記本的滲透率目前大概在10%左右,之前預估年底滲透率將增加到20%左右,現在情況是低于預期。

“OGS是用一塊玻璃同時起到保護玻璃和觸控傳感器的雙重作用,同時由于薄化和輕量化,且減少了一片玻璃的感測阻抗,在面板透光度及觸控靈敏度上都有大幅提升。”他補充道。

公司半年報顯示:實現主營業務收入5.08億元,同比增長51.76%;實現營業利潤1.56億元,同比增長100.10%;實現歸屬于上市公司股東的稅后凈利潤1.43億元,同比50.07%;實現扣非后凈利潤1.32億元,同比增長98.86%。

2、萊寶高科:OGS望成中大尺寸主流觸控方案

OGS在中大尺寸觸摸屏領域具備顯著優勢。從成本來看,OGS使用單片玻璃基板和OCA膠,結構簡單且省掉了模組中生產良率最低的貼合工序,有助提高良率、降低成本。根據測算,OGS良率超過80%,將對薄膜觸摸屏具備成本優勢;從性能來看,OGS更加輕薄,且透光性更好。良好的透光性不僅意味著顯示效果的清晰,更具備省電作用。相比GG和GFF,10寸以下OGS觸摸屏省電約30%,10寸以上省電可達50%。相比小尺寸的窄邊框,中大尺寸邊終端的邊框更為堅固,對于OGS強度的擔憂進一步弱化。隨著平板旺銷和超級本滲透率提升,OGS有望成為中大尺寸主流觸控方案。

OGS是13年主要盈利增長點。(1)ITO導電玻璃市場以激烈的價格競爭為主,公司產品定位于中高檔,具有規模成本優勢,12年調整部分Sensor設備用于加大導電玻璃的產能,營收穩中有升;(2)彩色濾光片(CF)持續面臨消費類電子產品降價壓力和TFT-LCD降價替代壓力;(3)TFT-LCD空盒競爭激烈,面臨AMOLED等高畫質顯示面板的替代競爭壓力;(4)公司OGS已面向下游客戶量產用于手機和超級本的觸摸屏,現有小尺寸(7寸以下)700k/m和中尺寸(7寸以上)300k/m的產能,重慶萊寶5代線將于8月投產,10月有望實現月產10萬大片。公司采用大片制程量產OGS,生產效率和良率較高,主要設備不需要更改,產品強度已得到客戶認可。目前,公司OGS平均良率為70%(部分批次可達80%以上),目標6月實現80%良率。隨著良率提高,毛利率有望提升。公司OGS訂單已從3月開始回升,二季度中大尺寸訂單有望進一步轉好。

大尺寸OGS成新機遇

新技術、新方案不斷涌現,企業如何卡位,決定其未來發展前景。

觸控面板帶給消費者全新的操控體驗,使得越來越多的消費電子產品中開始加裝觸摸屏,帶來巨大的市場機會。在新技術、新方案不斷涌現之際,從業企業該如何卡位,才有利于自身快速成長成為關鍵問題。

資料顯示,目前觸控面板主要采用4種技術:傳統TFT LCD加外掛式投射電容觸控面板(GG,合計4片玻璃基板);內嵌投射電容觸控的TFT LCD(In-Cell,合計3片玻璃基板);AMOLED加On-Cell投射電容觸控面板及保護玻璃(合計3片玻璃基板);TFT LCD加外掛式OGS投射電容觸控面板(合計3片玻璃基板)。

In-Cell、On-Cell與OGS觸控技術因為可以做得更加輕薄,成為智能終端行業關注的顯示技術。盡管如此,山東華芯富創副總經理張音卻指出,雖然OGS、On-Cell和In-Cell均是目前看好的主流觸控面板技術,但On-Cell為三星開發,In-Cell也有大量專利為蘋果所掌控。對于中國廠商來說,也只有在OGS方面才擁有更多的市場機會。

宸鴻TPK觸控研發處副總經理李裕文也認為,日本、韓國企業在顯示的核心技術能力上相對較強,能夠把觸控技術整合到顯示屏幕里。這也是In-Cell、On-Cell技術被提出的原因。中國顯示屏企業技術能力相對弱一點,因此做法也更加直接——把LCD的生產線直接進行改造,轉變為單片玻璃OGS的生產線。

OGS顧名思義就是單片玻璃,它簡化了傳統的G+G的方案,省略了傳感器載體,將感應線路整合在保護玻璃中,這樣可以減少貼合次數,并使整個觸控面板模塊的成本、厚度與重量均有了顯著改善。

因此,盡管存在On-Cell和In-Cell等技術路線的競爭,DisplaySearch依然對OGS觸控屏的市場前景給予了十分正面的預期。DisplaySearch報告指出,2012年~2015年,筆記本電腦和一體機電腦出貨量的年復合增長率分別達到11%和43.7%。無論筆記本電腦還是一體機都越來越多加裝觸摸屏。因此,DisplaySearch預計2013年OGS觸摸屏需求將達到3.17億片,與去年相比增長500%。2016年,OGS將成為主流觸控面板技術,產值超過100億美元。

找準大尺寸市場定位

OGS面臨On-Cell和In-Cell的挑戰,介入OGS應看準市場機會。

雖然市場一致看好OGS的發展前景,但是如果企業介入OGS應看準市場機會,畢竟OGS面臨著On-Cell和In-Cell等技術的競爭。而三星和蘋果在消費電子領域所擁有的品牌優勢絕對不容小覷。“事實上,眾多廠商之所以看好OGS,是因為OGS技術更適合應用在大尺寸(10英寸以上)產品上。”DisplaySearch研究總監謝忠利表示,“隨著觸控技術逐步應用到平板電腦上,業界對觸控面板薄化、精準度提出了更高的要求。2012年,Win8平臺上市也為大尺寸觸控面板市場提供了新的發展契機,將帶動大尺寸市場的發展。”

也就是說OGS不一定要與In-Cell直接競爭,應該基于各自有利的市場空間進行發展。In-Cell適合在小尺寸上發展,而OGS的市場機會在更大尺寸上。“OGS和In-Cell代表兩個不同的發展方向,每一個發展方向都有生存空間。”中顯微電子總經理周衛華表示。

那么,接下來的關鍵問題就是OGS與In-Cell各自適合發展的尺寸空間是什么,界線劃在哪里?對此李裕文認為,現在觸控已是一個發展趨勢,智能手機中4.3英寸、4.7英寸正在成為主流,今年部分廠商已推出6英寸手機。雖然良品率是In-Cell的致命傷,但從最近的發展可見,LG和夏普等廠商的In-Cell良品率正在提升當中。不過,隨著尺寸越來越大,In-Cell良率將下降。此外,手機顯示屏幕的解析度越來越高,也會給In-Cell的制造帶來很大的瓶頸。張音則認為,由于On-Cell與In-Cell的觸控層做在LCD玻璃外層上或是偏光板與LCD之間,表面硬度約只有2.5H,因此必須使用Cover Lens。但是感應層是在LCD里面或外面,因此Cover Lens與LCD之間不能有空氣,必須要全面貼合,貼合成本貴且良率低;相比較,OGS觸控層已與玻璃一體成形,與LCD之間有沒有空氣無關,所以不用全面貼合。因此,On-Cell與In-Cell工藝難度大、成本高、良率低,目前只能做10英寸以下產品。而單片玻璃的制程如果做太小的尺寸反而不經濟,10.1英寸以及13.3英寸以上比較適合OGS。

中高端產品開發仍具挑戰

OGS目前面臨面板硬度不足、觸控靈敏度和透光度需要提升等問題。

盡管目前業界對OGS方案充滿期待,但是該技術門檻仍然較高。“OGS目前面臨面板硬度不足、觸控靈敏度和透光度需要提升等問題。”深圳市深超科技投資有限公司副總經理徐世穎指出。目前OGS方案遇到的最主要問題就是該先做強化再切割,還是先切割后再做強化。現在多數廠家采用的整片強化玻璃進行黃光制程較具有效益,若改為采用切割好的強化玻璃做OGS,勢必會在黃光制程上遇到問題,生產效率及設備機臺都會受影響。第二個問題則是在觸控靈敏度上,幾乎還沒有控制IC廠能解決LCD及電源的物理噪聲問題。因此IC設計公司的技術能否配合,成為OGS能否真正成為觸控面板主流應用的關鍵。此外,透光率更是永遠需要關注的課題。

針對這些問題,企業也在不斷進行研發,加以改善。比如有企業針對大片玻璃切割完成后需要進行二次強化的問題,提出了水切割技術,即用高壓水,把水加壓到380兆帕,通過磨料切割玻璃邊緣,過程當中不會產生任何熱量。針對OGS玻璃貼合防爆膜時容易出現氣泡導致良品率降低的問題,以及增加貼合廠商成本等問題,有的企業開發出了先在基板周圍畫定邊界,再固化四邊的技術。這使得液態光學膠在進行加壓時不會溢流,并通過液態光學膠自動化貼合設備,能夠精準設定膠量、展膠速度、平整性等參數,一次性解決貼合時氣泡殘留、溢膠處理、涂布不均和夾帶粉塵等問題。

不過總體來說,雖然目前OGS前景良好且有利于中國企業發展,但是一次性把硬度、觸控靈敏度、透光度等問題加以解決并不容易,因此真正做出能被中高階觸控產品采用的OGS,還需要一段時間的技術演進。

?

電子發燒友App

電子發燒友App

評論