李航宇 徐培高敏畯李信淦朱永皓(上海機電工程研究所,上海 201109)

摘 要

隨著前沿顛覆性技術和“黑科技”在軍事攻防領域不斷涌現,針對未來防御體系的發展形勢與需求,深入開展戰略研究與剖析,歸納出體系級、平臺級、武器級、技術級四類典型威脅目標特征,并通過對防空反導領域關鍵技術現狀與發展趨勢進行梳理,分析了常規防空反導技術及人工智能、量子信息等新型前沿技術的應用形式。遵循技術發展影響武器裝備變革的原則,對該領域裝備和技術提出相關啟示與建議,為后續防御體系建設提供參考。

關鍵詞

防空反導;作戰體系;裝備體系;人工智能;量子信息;智能隱身;制導控制

1 引 言

防空反導作為世界各國戰術防御的重要環節,在國防領域一直以來都占有重要地位。作為一個涵蓋武器系統、氣動、結構、發射、動力等方向的總體研究領域,防空反導相關技術展現出較高的全面性和拓展性。近年來,隨著科學技術發展迅猛,傳統技術朝著更快、更高、更遠等方向發展,與此同時,以人工智能與量子信息技術為代表的新技術和新業態層出不窮,為防空反導技術的發展帶來了新的機遇和挑戰。

2 防空反導典型威脅分析

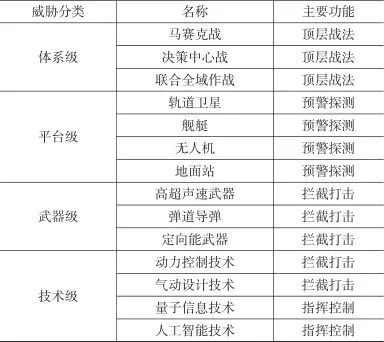

隨著當今世界軍事強國對近地軌道的探索頻繁,作戰體系的日趨完善,賽博空間的對抗加劇,精打武器的改良和臨近空間的利用,以及大數據、量子定位、智能隱身等技術的突破創新,空天防御任務愈發艱巨繁重。綜合來看,防空反導體系將面臨體系級、平臺級、武器級、技術級的全方位威脅,如表1所示。

▼ 表1 典型威脅分類表

▼ Table 1 Typical threat categorization

2.1 體系級威脅

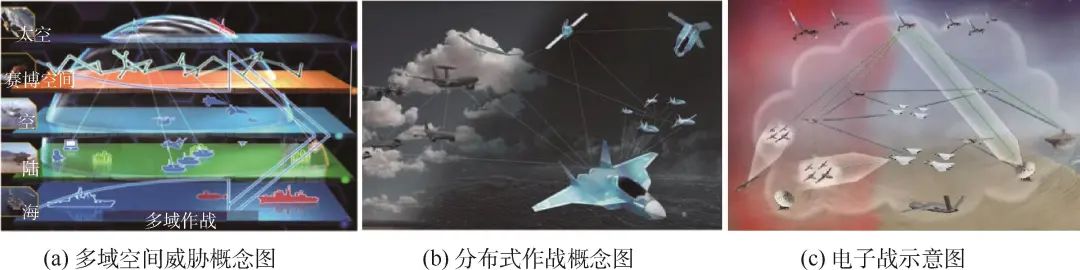

作戰體系的構建自頂層決定戰法的運用并引導戰役的走向(圖1)。美軍的多域戰、馬賽克戰、決策中心戰、聯合全域作戰分別由其陸軍、海軍、空軍和國防部提出,構成體系級威脅,多域戰的核心在于將傳統的地面作戰域拓展到海、空、天、網等空間;馬賽克戰注重靈活便捷搭配,形成分布式、自適應的有人、無人協同作戰力量組合;決策中心戰則基于水面作戰,依托智能化輔助決策手段,開展情報和反情報行動,以剝奪敵方的情報信息優勢;聯合全域作戰由多域戰發展而來,加強陸、海、空、天、網、電等全領域的多域協同與跨域融合,建立己方決策優勢,在認知域制勝。因此在未來作戰中,作戰體系的應用將發揮重要作用。

▲ 圖1 體系級作戰概念威脅

▲ Fig.1 System-level threat of combat

賽博空間是全球信息環境領域中,作為海、陸、空、天等領域的延伸,包含通信、雷達、導航等多種電磁信號以及相關的電磁設備和系統,“無網不在”“無網不勝”“逢戰必電”等概念已成為信息化空天戰場的顯著時代特征。針對電磁頻譜控制權的奪取,電子戰作戰體系強調電子戰裝備的一體化與通用化,從態勢感知、電子攻擊、電子防護三方面穩固制電磁權。因此,賽博空間的博弈對抗將成為未來信息化戰爭的主戰場。

2.2 平臺級威脅

高性能隱身飛機、陸基/海基發射平臺、航空母艦、潛艇、地面站、浮空器、無人機等作為常規海陸空平臺,其具有的優勢已被廣泛驗證[1]。在此基礎上,臨近空間、地外空間的開發利用逐漸被重視,新型武器平臺正不斷投入作戰使用,以融合智能技術、無人化技術等為代表的打擊平臺日趨成熟。同時,依附眾多創新手段的嶄新空襲體系裝備或平臺,也將為未來空襲作戰提出更多樣化的方式。

航天空間作為軍事領域的空間“制高點”,正通過航天器平臺構建空襲體系來提高作戰效能,這也成為各國爭相探索的重點。目前,各軍事強國著力發展的偵察、預警、導航等各類衛星,為指揮控制、態勢感知、精確打擊、反導防御和戰場環境監測等提供重要支撐[2]。截至2023年初,全球在軌衛星總數為7218顆,其中美國占比65.5%,各國對航天空間資源的開發力度可見一斑。天基平臺的武器具備打擊范圍廣、反應速度快、生存能力強等特點,能夠彌補其他平臺的短板,且發射不受領空領土限制,可實施全球性攻擊,極具威脅性[3]。未來,基于海、陸、空、天的武器平臺的威懾和打擊能力將不斷加強,極大程度拓展了作戰區域的空間維度與復合作戰能力,將對空天防御體系提出更深層的挑戰。

2.3 武器級威脅

武器級目標是空襲體系中最為直接的殺傷性載體,其威脅主要來自彈道導彈、臨近空間高超聲速飛行器、定向能與高功率微波等新式武器,預計未來將誕生更多更為先進的毀傷武器。

遠程精打武器方面,彈道導彈擁有射程遠、速度快、突防能力強、命中精度高和大規模殺傷等能力,且具備突然性、隱蔽性、多平臺發射、多方向發射等特點[5],可根據作戰需求搭載多種不同彈頭,被視為最具威脅的進攻性武器之一。而臨近空間高超聲速飛行器作為關鍵威脅點,正在朝著協同化、遠航程、隱身化等方向拓展[6],可從防區外打擊敵縱深目標,是一種極具戰術威脅的武器系統,各軍事強國正為建立“全球一小時抵達”而加快發展步伐[7]。新式概念武器方面,高能激光和高功率微波武器也將威脅到現有防空體系,前者擁有光束作戰特有的迅捷反應及“外科手術式”的精確打擊能力,兼具可控性、連發性、殺傷性于一體,后者對信息化武器裝備和系統的破壞機理極具普適性[8]。隨著彈道導彈機動性能不斷加強,臨近空間高超飛行器的實戰化,定向能、高功率微波武器的戰場應用,未來空天襲擊樣式與能力將大幅豐富,其各自特長以及在奪取戰場優勢的發揮和融合,對傳統防空體系而言將是極為嚴峻的挑戰。

2.4 技術級威脅

除實際的打擊平臺與武器外,紛繁的新興技術誕生與崛起也存在難以預測的隱性威脅,如智能化隱身、區塊鏈、大數據等技術的發展與擴散等。智能隱身技術可自主感知、識別目標周圍環境變化,自適應調控自身光電特性,實現智能化可見光、紅外、雷達隱身。伴隨著隱身飛行器的常態化部署態勢,隱身技術的應用將在未來延伸至更多武器平臺或武器本身[9]。大數據技術憑借其超海量性、強領域性、泛多樣性、廣時空性及高演化性等特征,提供了認識軍事復雜系統的新模式、新方法和新手段,而區塊鏈則可實現武器信息系統的去中心化和后勤保證能力水平的極大提升,更好地保障數據安全,實現裝備管理的全程化,同樣將在空天打擊中發揮不俗的潛在表現[10-11]。總體而言,極富創造力的新興技術的快速崛起在給未來空襲體系帶來高價值的同時,對防空反導的威脅性不容小覷。

3 國外防空反導技術現狀與發展趨勢

3.1 常規防空反導技術

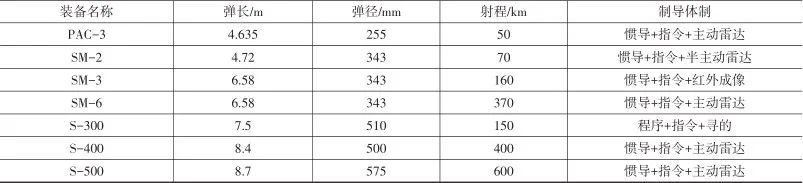

伴隨如今日益先進與復雜的空天威脅,世界防空反導技術發展呈現穩步推進態勢。美國依靠“愛國者”“標準”系列等防空導彈武器系統形成了從高空遠程到超低空近程的火力配系網絡,具備了較強的對空防御能力,初步實現防空反導一體化。俄羅斯則繼承了蘇聯先進的導彈技術,憑借S-300、S-400[12]等經典型號,在射程及速度上相比美國具有較大優勢,以抗衡美在空天領域的領先地位(表2)。隨著俄烏沖突爆發,為打破多重制裁導致的地緣政治圍堵和發展困局,力求掌握戰略主動,俄羅斯加快發展和列裝S-500新一代防空反導系統,具備遠程防空、非戰略反導、戰略反導、反高超聲速目標、反低軌航天目標等空天一體防御作戰能力。

▼ 表2 美、俄典型防空裝備及其主要導彈性能參數表

▼ Table 2 Typical air and missile defense equipment and performance parameters of America and Russia

通過對美、俄等國防空反導的發展脈絡分析,國外防空反導技術遵循基本型系列化的發展思路,并不斷深入防空導彈涉及的常規技術提升其作戰效能,其常規關鍵技術如下。

3.1.1 先進的導彈總體技術

成熟的導彈總體技術能夠衡量防空導彈綜合指標水平。“標準”系列導彈以通用化主級增加助推器的形式實現射程的提升,憑借彈上設備升級實現多任務作戰能力。“愛國者”系列導彈以其完善的總體布局,并通過彈上設備升級實現武器系統作戰能力的提升,兼具防空反導一體化作戰能力[13]。S-500則依托通用化、模塊化的頂層設計技術,逐漸提高導彈的性能參數和作戰空域,實現導彈的快速更新,簇化發展。

3.1.2 精確的探測制導技術

高精度的探測制導能力驅使導彈對目標精準攔截。現役武器裝備的主流單體制末制導技術包括主動雷達、半主動雷達、被動紅外等,而多體制復合制導是提升制導精度的主要方式。“愛國者”系列防空導彈的迭代過程都伴隨著導引頭精度及探測能力的提升,“標準”系列導彈的多用途作戰能力實現也依賴于探測元器件性能的增強,支撐實現武器系統的精確制導。

3.1.3 高效的氣動設計技術

優秀的氣動設計提升防空導彈飛行性能。S-400防空導彈采用無翼尾舵式氣動布局,滿足較優的升阻比和高速飛行特性,并利用大攻角飛行技術加強導彈的過載能力。“紫苑” 導彈(ASTER)主級外形采用平直彈翼+尾舵控制的正常式氣動布局,直接力裝置采取縫隙噴管,同時將其與彈翼共形設計,有效減少側噴干擾效應對彈體的作用。常規氣動布局包括正常式、無翼式、鴨式、旋轉彈翼式以及無尾式,各布局有利有弊,根據實際作戰條件設計其外形尤為重要。

3.1.4 快捷的動力控制技術

防空導彈的強機動離不開動力技術的發展。在直氣復合控制技術方面,“埃林特”動能殺傷增程攔截彈(ERINT)配置脈沖式姿控動力系統,接近目標一定距離時,通過氣動力/直接力復合控制,實現導彈快速轉向,降低脫靶量。在擺動噴管助推器技術方面,ASTER導彈助推器采用雙擺動噴管助推器,相較于傳統燃氣舵控制,具有更少的推力損失與更高的控制效率。2022年7月,美國提出開發以旋轉爆震發動機(RDE)為動力的高超聲速武器項目,爆震動力較爆燃動力而言,具有更強勁的性能,應用前景廣泛。

3.2 新型重點前沿技術

如今軍事技術不斷發展,導彈武器的作戰能力日益提升,攻防對抗日趨激烈。為應對不斷發展的新型威脅,世界軍事強國在鞏固傳統防空反導關鍵技術的同時,仍然高度重視顛覆性技術發展及作戰概念創新,企圖獲得克敵制勝的作戰優勢,改變未來攻防非對稱性。聚焦攻防對抗方面,人工智能技術與量子信息技術的發展正展現出深遠的應用前景,將對防空反導體系發展產生顛覆性影響。

3.2.1 人工智能技術

人工智能技術作為目前最尖端的科技成果之一,涉及大數據、區塊鏈、物聯網、云計算、自然語言處理等多個子領域[14]。基于大數據技術構建的防空反導軍事系統可全面收集武器裝備、人員素質、訓練水平的海量數據,為作戰提供及時有效的數據情報。2016年,DARPA開展了8個大數據建設項目,包含多尺度異常檢測、洞察力項目、心靈之眼項目等,謀求以“數據中心戰”為目標的快速轉型[15]。區塊鏈技術作為一種不可篡改、去中心化的數字賬本,可在賽博空間對抗中有效保護關鍵武器系統,以及驗證戰場命令和信息[16]。2017年,洛馬公司開展項目旨在將區塊鏈技術應用于國防供應鏈風險管理中,預防關鍵網絡系統被入侵。物聯網技術通過對各種傳感器的動態管理可協助作戰人員快速調用防空反導裝備采取相應的防御任務。2018年8月,美陸軍提出“戰場物聯網”概念,將戰場資源互聯互通。云計算技術通過整合多臺機器的存儲資源和預算能力,適配分布式算法,將明顯縮短防空反導指揮鏈路決策時間。2019年,美陸軍設立企業云管理辦公室開展“陸軍云”(cArmy)等云基礎設施建設,將云計算融入指揮所計算環境的開發試驗。自然語言處理類技術是美軍聯合全域指揮與控制(JADC2)概念中重點研發的技術,可輔助分析人員快速生成戰場態勢分析報告,加速部隊間情報信息共享,以及獨立開展信息戰行動等,具有重要應用前景。2022年,美國OpenAI公司發布一種基于自然語言處理技術的語言模型ChatGPT,其具有強大的文本生成能力和及時對話能力。

3.2.2 量子信息技術

量子信息技術包含量子通信、量子計算、量子定位、量子遙感等,以量子衛星、量子雷達、量子計算機、量子定位系統為載體[17]。量子雷達電磁泄弱、功耗低、體積小、成像能力強,較傳統雷達更具反隱身能力[18]。2012年,美國羅切斯特大學成功開發出首款抗干擾的量子雷達,利用光子對目標成像;2019年5月,奧地利科學技術研究所利用糾纏微波創建了量子雷達原型,該設備利用少量照片來檢測周圍環境中的物體,并僅發出微量的電磁輻射,掩蓋了其背景噪聲的特征,使其極難檢測。量子定位系統可無需外部信號輸入即可實現高精度導航,極大程度提升導彈隱身性能。2016年,英國皇家海軍在測試潛艇的量子導航系統精度可達24 h內定位誤差僅1 m。量子計算機具有高性能、算力強等特點,可加速防空反導攻防系統、武器裝備設計試驗進程,提升研發研制效率。2019年10月,美國谷歌公司成功運用一個包含53個有效量子比特的處理器完成當時最強傳統計算機需1萬年的計算量。在防空反導作戰場景中,量子通信可保證指控通信鏈路安全性,降低被竊聽、破解的概率。2022年5月,美國空軍提出開發首個基于無人機的移動量子通信網絡,使無人機能夠自由穿行在惡劣的環境。不難看出,國外防空反導技術基于“觀察-判斷-決策-行動”(Observe-Orient-Decide-Act, OODA)環的技術發展態勢愈發迅猛和全面,傳統防御體系的概念和現狀已不能適應未來空天防御的形勢。面對裝備革新形式和技術拓展趨勢,防空反導體系積極調整應對策略,針對性地梳理發展需求。

4 防空反導技術需求分析

4.1 強化作戰體系研究,促進裝備體系化發展

隨著基于信息系統的體系作戰成為信息化條件下聯合作戰的基本形態,建設適應新形勢的空天防御作戰體系、發展相應的武器裝備體系已經成為未來體系對抗作戰的重要因素[19]。必須順應裝備發展客觀規律,著力在基于信息系統的多系統、多平臺裝備體系聯合試驗上實現突破,這就要求不僅要系統檢驗復雜環境條件下裝備的戰術技術性能,還要對裝備的體系作戰效能、貢獻率、適應性、兼容性、協調性等進行科學、全面考核評估。

4.2 加強全域化、高速化的導彈總體技術研究

隨著彈道導彈技術的擴散和高超聲速飛行器的迅猛發展,跨越大氣層的跨空域目標成為防御面臨的重要威脅,對現代化戰爭的作戰理論、作戰方式產生深遠的影響。近年來,機動式彈道導彈、高超聲速飛行器受到了世界各國特別是軍事強國的高度重視,并采取各類機動措施增強突防能力,這也對防空反導導彈的全域、高速、大機動攔截能力提出了更高的要求。

4.3 開展協同化、智能化的制導控制技術研究

隨著極低隱身、巡航/反艦導彈飽和攻擊、有人/無人協同、無人機蜂群等為代表的新型作戰樣式出現,防空反導作戰面臨更加復雜、多樣、智能的威脅[20]。因此,制導技術將向探測空中隱身目標、空間弱小目標、群目標等方向發展,并趨向于反隱身、多任務、智能化等方向,導彈武器飛行控制技術也將朝著高空高速穩定控制、高機動快響應、智能協同等方向拓展與攻關。

4.4 開展人工智能、量子科學等前沿技術探索

伴隨著人工智能、量子科學等技術的不斷更迭與發展,空天融合、智能無人、高速隱身等新型裝備層出不窮,裝備領域的新技術和新應用模式更呈現出迭代創新、交叉融合、群體躍進之勢。其中,美國極力推動的以智能化武器裝備為核心的“第三次抵消戰略”,旨在將新技術變革與新作戰概念作為實現效能躍遷的“倍增器”。因此,防空反導領域的裝備發展需要及時順應前沿技術發展趨勢,快速實現工程應用和賦能轉化,具備在智能化、無人化等未來新型戰場上的高效應用能力。

5 結束語

面對復雜多變的國際形勢和飛速變革的技術發展,防空反導技術需要重點關注現有“存量”技術的迭代創新和未來“增量”技術的發掘探索。面向世界科技革命和軍事革命的發展形勢,需要緊扣未來防空反導作戰能力需求,把握武器領域技術發展方向,推動前沿技術探索和系統創新,著力突破一批核心關鍵技術,加大基礎技術的跟蹤研究力度,以技術發展和創新鞏固防御力量,為遠期國防軍事力量發展提供強有力的支撐。

本文來源:《戰術導彈技術》2023年第6期

審核編輯:黃飛

電子發燒友App

電子發燒友App

評論